Рябушкин - [2]

Вспоминая эти тяжелые дни, Рябушкин рассказывал, как ему приходилось иногда «ждать очереди», чтобы выйти на улицу, так как у нескольких товарищей, живших с ним вместе, «было одно приличное платье на всех». А тут примешивалась еще обычная застенчивость Андрея Петровича, нежелание обнаружить нужду.

В то время во главе училища стояли такие художники, как Перов, Прянишников, Евграф Сорокин, почти сразу оценившие способного крестьянского мальчика. Он был освобожден от платы за обучение. Евграф Сорокин «распекал его», что было уделом только одаренных, а Перов звал его ежедневно обедать - тоже привилегия талантов.

Товарищами и современниками Рябушкина по училищу были такие художники, как Архипов, братья Коровины, Левитан, Нестеров...

Рябушкин учился хорошо. Думается, что художественное воспитание Рябушкина по тому времени полностью совпадало с жизненными представлениями крестьянского мальчика. Здесь были заложены и укреплены те устои, которые сделали из Рябушкина столь характерно русского художника. Московское училище живописи, ваяния и зодчества дало ему прочную профессиональную основу живописи. В училище скоро заметили талант Рябушкина, он был переведен в главный класс - натурный, где был любимцем В.Г. Перова, к которому Рябушкин, как и большинство его тогдашних товарищей, питал искреннее уважение и которого признавал как непререкаемый авторитет. Но благоговение перед Перовым не помешало начинающему художнику смотреть своими глазами на жизнь.

Волхвы

Костромской государственный объединенный художественный музей

Ноев ковчег. 1882

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

В училище свободно рисовали с натуры. При обязательных вечерних гипсовых классах существовали утренние классы портретной живописи. В натурном классе старались рисовать живых натурщиков, не подогнанных под Аполлонов и Геркулесов, как в тогдашней Академии художеств. Рябушкин делал очень быстрые успехи и, во всяком случае, не зря уже 18-летним юношей очутился в натурном классе, где большинству его товарищей было под 30 и за 30 лет. Тенденции передвижничества были тогда, конечно, незыблемы, и в ученических эскизах на заданные и собственные темы царили жанр и сюжеты из русской истории. И вот на ученических выставках появились обратившие общее внимание на совсем еще молодого художника жанры: сначала Сцена у дьячка, а затем Крестьянская свадьба в Тамбовской губернии.

Крестьянская свадьба в Тамбовской губернии была приобретена Третьяковым, о ней заговорили. Эта картина, при ее традиционном для искусства 1870-х годов сюжете и ученической скованности, в основе своей была уже рябушкинской вещью. Уже здесь проявляется сдержанность и мягкость художника в передаче чувств, наблюдательность в изображении жестов, движений фигур, любовь к праздничности цвета.

После смерти Перова Рябушкин, не окончив училища, отправляется в Петербург, в Академию художеств, где его зачисляют в «академисты» натурного класса. Это произошло в начале октября 1882 года. В Петербурге Андрей Петрович устраивается в так называемом «Московском подворье». Это меблированный дом на Седьмой линии Васильевского острова - излюбленное местопребывание молодых московских художников.

Снятие с креста (Голгофа). 1890

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Тут у него завязываются близкие отношения со многими учениками Академии художеств. Когда же Рябушкин заявил о себе выдающимися работами, ему было предоставлено право жить на «казенной квартире» в стенах самой Академии. Впрочем, это звучит слишком громко, так как «квартира» представляла, в сущности, каморку где-то под крышей. Впрочем, ему было все равно, лишь бы можно было работать... И Андрей Петрович работает не покладая рук. Работник он был первоклассный и часто помогал однокашникам, приходившим к нему за советом. Но еще к нему влекла всех непосредственность его натуры, скромность, серьезность, весь его внешний и внутренний облик, обладавший какой- то гармоничной мягкостью, спокойствием... В жизни встречаются иногда удивительно счастливые люди, всюду вызывающие к себе самое искреннее чувство симпатии. К таким именно счастливцам принадлежал и А.П. Рябушкин. Редко от кого приходилось слышать о нем слово неодобрения. Его небольшая, но чрезвычайно пропорциональная фигура, бледное лицо, обрамленное русой бородой, светлые белокурые волосы, всегда немного взлохмаченные, тонкая изящная линия носа и рта, кроткое выражение глаз, тихий грудной голос и некоторая застенчивость подкупали всех и каждого. На людей, мало его знающих, он производил впечатление угрюмого человека, необщительного, в действительности же этого не было: он просто подолгу присматривался ко всем новым людям, изучал их. Вполне свободно Андрей Петрович чувствовал себя только в кругу своих друзей и в этих случаях бывал очень весел, остроумен и разговорчив. Одной из причин подобной осторожности являлось, вероятно, его крайне чуткое самолюбие, которое он тщательно оберегал от всяких случайностей, предпочитая сосредотачиваться в самом себе, и по большей части молчал. Его творческий процесс тоже был отмечен самоуглублением: он долго вынашивал назревавшие идеи до тех пор, пока они не становились для него совершенно ясными.

«Маленький стриженый человечек с помятым лицом, который, когда разговаривал, то от смущения расстегивал все пуговицы своего пиджака и опять их застегивал и потом начинал правой рукой щипать свой левый ус». Такими словами Антон Павлович Чехов в своем знаменитом рассказе Попрыгунья в образе доктора Коростелева изобразил внешность русского художника Алексея Степановича Степанова. Но зато как точно в этом рассказе показал он характер героя, его деликатность, скромность, мягкость и доброту... Именно таким замечательным характером обладал А.С.

Книга «Юрий Гагарин – человек-легенда» посвящена первому космонавту Земли. Юрий Гагарин не нуждается в представлении. 108 минут полёта в космосе навсегда изменили жизнь Гагарина. Лётчик истребительного авиационного полка в одночасье стал одним из самых знаменитых людей в мире. То, что такие люди принадлежат к нашей нации, вызывает чувство гордости за свое Отечество.Книга основана на документальных свидетельствах времен начала космической эры: это сообщения из мировой прессы, письма, отчеты, воспоминания современников – как тех, кто близко знал Гагарина, так и кто просто восхищался его удивительным подвигом.Для широкого круга читателей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Путь русской науки в XIX — начале XX века отмечен многими открытиями и изобретениями. В это время в России работали такие знаменитые на весь мир ученые, как Д. И. Менделеев, И. П. Павлов, Н. И. Пирогов, К. А. Тимирязев и другие. Об их нелегкой судьбе и научном подвиге рассказывает эта книга.

Славяне чтили богов жизни и смерти, плодородия и небесных светил, огня, неба и войны; они верили, что духи живут повсюду, и приносили им кровавые и бескровные жертвы.К сожалению, славянская мифология зародилась в те времена, когда письменности еще не было, и никогда не была записана. Но кое-что удается восстановить по древним свидетельствам, устному народному творчеству, обрядам и народным верованиям.Славянская мифология всеобъемлюща – это не религия или эпос, это образ жизни. Она находит воплощение даже в быту – будь то обряды, ритуалы, культы или земледельческий календарь.

Эта популярная энциклопедия расскажет вам, от кого произошли славяне и чем они отличались от соседних племен; во что они верили и чему поклонялись; какие искусства и ремесла были развиты у славян; как они вели хозяйство и совершали обряды; как было устроено общество славян.Эта энциклопедия построена по тематическому принципу и состоит из нескольких разделов: «Происхождение славян», «Религия славян», «Обычаи и обряды славян», «Хозяйство и быт славян» и др. В книге множество иллюстраций.

История искусства знает много примеров, когда в совсем, казалось бы, «нехудожественных» семьях вырастали знаменитые художники. Такими были сын суворовского солдата Павел Федотов, Илья Репин, вышедший из семьи военного поселенца, или потомок вольнолюбивых казаков Василий Суриков. Но существуют и обратные примеры, когда художественная атмосфера дома позволяет рано раскрыться способностям ребенка. Именно в таких семьях выросли Сильвестр Щедрин, Александр Иванов, Карл Брюллов, Александр Бенуа. Николай Крымов был правнуком, сыном, братом и даже зятем художников.

Среди множества учеников великого русского художника Ильи Ефимовича Репина одним из достойных его последователей был Иван Куликов. Творческий путь Куликова был типичным для художественной молодежи конца XIX - начала XX столетия. В его творчестве нашли свое отражение сложные социальные перемены в общественной жизни, в свободе эстетических взглядов, в переоценке пути исторического развития России.

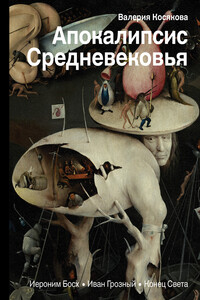

Эта книга рассказывает о важнейшей, особенно в средневековую эпоху, категории – о Конце света, об ожидании Конца света. Главный герой этой книги, как и основной её образ, – Апокалипсис. Однако что такое Апокалипсис? Как он возник? Каковы его истоки? Почему образ тотального краха стал столь вездесущ и даже привлекателен? Что общего между Откровением Иоанна Богослова, картинами Иеронима Босха и зловещей деятельностью Ивана Грозного? Обращение к трём персонажам, остающимся знаковыми и ныне, позволяет увидеть эволюцию средневековой идеи фикс, одержимости представлением о Конце света.

Омерзительное искусство — это новый взгляд на классическое мировое искусство, покорившее весь мир. Софья Багдасарова — нетривиальный персонаж в мире искусства, а также обладатель премии «Лучший ЖЖ блог» 2017 года. Знаменитые сюжеты мифологии, рассказанные с такими подробностями, что поневоле все время хватаешься за сердце и Уголовный кодекс! Да, в детстве мы такого про героев и богов точно не читали… Людоеды, сексуальные фетишисты и убийцы: оказывается, именно они — персонажи шедевров, наполняющих залы музеев мира.

В книгу И.Э. Вессели вошли обширнейшие сведения по истории создания гравюр и литографий. Автор дает советы по хранению, каталогизации, оценке и определению подлинности гравюр. Приводит подробные данные об офортах и ксилографии, о бумаге и бумажных (водяных) знаках, издательских каталогах и личных знаках коллекционеров. Книга будет полезна как начинающим, так и опытным собирателям. Печатается по изданию 1882 года.

В книге «Как понять акварель» известный художник и опытный преподаватель Том Хоффманн раскрывает тайны акварельной живописи. Автор делится профессиональными хитростями, подробно освещая взаимосвязь между цветом, тоном, влажностью и композицией. Это пособие поможет и новичкам, и опытным художникам усовершенствовать свою технику и найти баланс между осторожностью и риском. Ведь именно это – самые важные навыки акварелиста и признак мастерства. На русском языке публикуется впервые.

Серия "Мастера живописи" — один из значимых проектов издательства "Белый город". Эта популярная серия великолепно иллюстрированных альбомов (общее число наименований уже превысило двести экземпляров) посвящена творчеству виднейших художников, разным стилям и направлениям изобразительного искусства. Предлагаемая серия уникальна для России прежде всего своей масштабностью и высочайшим качеством многочисленных крупноформатных иллюстраций (книги печатаются в Италии).Архип Иванович Куинджи (при рождении Куюмджи; укр.

При воспоминании о работах французского художника XVIII века Антуана Ватто (1684–1721) в памяти оживают его чарующие небольшие картины с изображением «галантных празднеств», как когда-то современники назвали тот жанр живописи, в котором работал художник. Его сценки с костюмированными фигурками кавалеров и дам в зелени парков Парижа и его окрестностей подобны хорошо срежиссированным театральным представлениям под открытым небом. Живопись Ватто несет в себе отзвук празднеств, проводимых в парках дворцов эпохи «Grand siécle» Короля-Солнце — Людовика XIV, и отклик на кардинальные изменения в мироощущении и предназначении художника нового начавшегося столетия — века Просвещения.

Аркадий Александрович Пластов родился в 1893 году в художественно одаренной семье. Его дед был сельским архитектором, занимался иконописью. Свою любовь к искусству он передал сыну, а через него и внуку. Для последнего самым ярким воспоминанием юности был приезд в село артели иконописцев, приглашенных подновить росписи местной церкви, некогда изукрашенной отцом и дедом. С восхищением наблюдал юноша за таинственными приготовлениями богомазов, ставивших леса, растиравших краски, варивших олифу, а затем принявшихся чудодействовать разноцветными кистями в вышине у самого купола.

Иван Иванович Шишкин (1832—1898) — русский художник-пейзажист, живописец, рисовальщик и гравёр-аквафортист. Представитель Дюссельдорфской художественной школы. Академик (1865), профессор (1873), руководитель пейзажной мастерской (1894—1895) Академии художеств.