Розанов - [2]

Что касается того, почему розановский дед избрал именно эту, прекрасную, звучную, литературную, то существует убедительное предположение костромской исследовательницы Ирины Халидовны Тлиф, что это было сделано в честь любимого семинарского преподавателя отца Феодора. «В Костромской духовной семинарии в начале XIX века служил учителем Василий Федорович Розанов – выпускник Костромской и Лаврской семинарий. В семинарии он преподавал философию и французский язык, а во внеклассное время занимался постановками пьес на дозволенные семинарским правлением сюжеты. За любовь к драме получил замечание епископа, а впоследствии театральные действия и вовсе были отменены – “от семинаристов не комедиянтов, а добрых пастырей и духовных наставников ожидают”. Позже В. Ф. Розанов принял монашество (в монашестве Гавриил), был ректором различных семинарий, епископом Орловской епархии, архиепископом Екатеринославской, затем Тверской и Кашинской епархий. Написал несколько сочинений религиозно-поучительного характера. У Василия Федоровича обучались многие отцы будущих “Розановых”, в том числе Ф. Н. Елизаров, старший сын которого был полным тезкой семинарского учителя и первым Розановым в роду».

Отец нашего Розанова, стало быть, тоже Василий Федорович, окончил Костромскую семинарию в 1840 году, однако по духовной части не пошел, а поступил на службу в Костромскую палату государственных имуществ писцом второго разряда. Служил он, судя по всему, весьма усердно, и четыре года спустя его повысили и перевели в город Ветлугу, где предположительно он и познакомился со своей будущей женой Надеждой Ивановной Шишкиной. Она была дочерью небогатого дворянина, который вышел в отставку, овдовел и проживал в Буйском уезде под надзором полиции как человек, «склонный к разным буйствующим поступкам», «частовременно занимающийся пьянством и в этом положении производящий разные предосудительные поступки». Среди прочих преступлений его также подозревали «в причинении насильственного блудодеяния», иначе говоря, изнасиловании. Таким образом, рассуждая о пресловутой противоречивости, двойственности нашего протагониста и соединении несоединимого в его личности и судьбе, можно предположить, что шло оно в том числе от разных натур двух его дедов – благородного левита, всю свою жизнь прослужившего в одном селе, избиравшегося депутатом при одиннадцати церквях и награжденного набедренником, пользовавшегося огромной любовью и уважением у клира и мира («трезв, к должности рачителен, поведения честнаго, нравов кротких»[3]) и – буйного буйского помещика, замешанного в преступлениях на сексуальной почве. А если верно, что гены передаются через поколение, то знаменитое розановское «два ангела сидят у меня на плечах: ангел смеха и ангел слез. И их вечная пререкание – моя жизнь» – возможно, тоже идет отсюда, о чем сам В. В., правда, не ведал, но недаром писал, что есть люди, которые рождаются «ладно» и которые рождаются «неладно». Розанов родился «неладно», и потому такая «странная, колючая, но довольно любопытная биография». Впрочем справедливости ради, в «Последних листьях» он сам себя опровергал: «Моя душа – вечное утверждение. “В мире со всеми”, “в ладу со всем”. Никогда еще такого “ладного” человека не рождалось». И никакого противоречия тут нет.

Мерзость запустения

Ветлужский период в жизни ладно-неладного младенца Василия был очень недолгим, но относительно благополучным. Во всяком случае, никакими иными свидетельствами на сей счет мы не располагаем, а более позднее розановское признание: «мы были страшно бедны, когда я родился, и я не забуду рассказа матери, что этот немудрящий доктор, помогший моему рождению, положил желтенькую бумажку, старый наш русский рубль, ей под подушку: уж не знаю, на пищу роженице или на лекарство, им прописанное» – кажется несколько преувеличенным. Все-таки глава семьи, чиновник не самого низшего звания, каким был энергичный Василий Федорович Розанов, пусть даже исключительно честный, не берущий взяток, вряд ли был беден до такой уж степени. Несчастье случилось зимой 1861-го, в канун выхода царского манифеста об освобождении крестьян. Занимавший в ту пору должность помощника ветлужского окружного начальника и по совместительству заведующего Варнавинским лесничеством отец семейства заболел воспалением легких и скоропостижно скончался, оставив сиротами семерых детей и жену, беременную восьмым ребенком. Жития его было тридцать девять лет…

Розанов отца не помнил, но позднее называл его добрым, честным, простодушным, смелым человеком, а про мать писал, что при ее жизни не чувствовал и не любил ее. Тому были свои причины. После смерти мужа тридцатипятилетняя вдова с детьми переехала в Кострому. Там она купила небольшой дом на окраине города близ местной Сенной площади, где и прошло печальное Васино детство, о котором мы знаем опять же в основном с его слов. Полностью доверять этим словам сложно, не доверять – невозможно. Розанов называл свое детство страшным, больным, испуганным, замученным, опозоренным, страдальческим, а дом, в котором он вырос, – рухлядью, темным, мертвым и злым. А кроме того – бедность, бедность, бедность, «нищета голая», такая, что иногда ели месяцами один печеный лук. Он вспоминал Кострому как город бесконечных дождей, писал, что над ним всегда были «у-у какие большие», а он был «страшно придавлен» и стал «слабым, бесконечно слабым». Своим детям, когда они шалили и не хотели есть, рассказывал о своем голодном детстве и, сделавшись известным писателем, больше всего гордился не своей известностью, не славой, а тем, что у него за столом собирается десять человек и он всех кормит.

Алексей Варламов – прозаик, филолог, автор нескольких биографий писателей, а также романов, среди которых «Мысленный волк». Лауреат премии Александра Солженицына, премий «Большая книга» и «Студенческий Букер». 1980 год. Вместо обещанного коммунизма в СССР – Олимпиада, и никто ни во что не верит. Ни уже – в Советскую власть, ни еще – в ее крах. Главный герой романа «Душа моя Павел» – исключение. Он – верит. Наивный и мечтательный, идейный комсомолец, Паша Непомилуев приезжает в Москву из закрытого секретного городка, где идиллические описания жизни из советских газет – реальность.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.

Алексей Варламов – русский писатель, современный классик, литературовед и доктор филологических наук. Являясь авторов романов, рассказов, повестей, а также книг биографического жанра, Алексей Варламов стал лауреатом целого ряда литературных премий. Произведения писателя, собранные в этой книге, представляют собой лучшие образцы русской реалистической художественной прозы – глубокой и искренней прозы «с традицией».

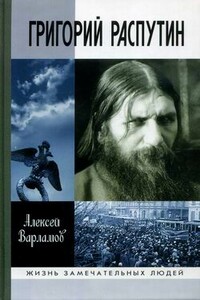

Книга известного писателя Алексея Варламова «Григорий Распутин-Новый» посвящена не просто одной из самых загадочных и скандальных фигур русской истории. Распутин – ключ к пониманию того, что произошло с Россией в начале XX века. Какие силы стояли за Распутиным и кто был против него? Как складывались его отношения с Церковью и был ли он хлыстом? Почему именно этот человек оказался в эпицентре политических и религиозных споров, думских скандалов и великокняжеско-шпионских заговоров? Что привлекало в «сибирском страннике» писателей и философов серебряного века – Розанова, Бердяева, Булгакова, Блока, Белого, Гумилёва, Ахматову, Пришвина, Клюева, Алексея Толстого? Был ли Распутин жертвой заговора «темных сил» или его орудием? Как объяснить дружбу русского мужика с еврейскими финансовыми кругами? Почему страстотерпица Александра Федоровна считала Распутина своим другом и ненавидела его родная ее сестра преподобномученица Елизавета Федоровна? Какое отношение имеет убитый в 1916 году крестьянин к неудавшимся попыткам освобождения Царской Семьи из тобольского плена? Как сложились судьбы его друзей и врагов после революции? Почему сегодня одни требуют канонизации «оклеветанного старца», а другие против этого восстают? На сегодняшний день это самое полное жизнеописание Распутина, в котором использованы огромный исторический материал, новые документы, исследования и недавно открытые свидетельства современников той трагической эпохи.

«В семидесятые годы прошлого века в Москве на углу улицы Чаплыгина и Большого Харитоньевского переулка на первом этаже старого пятиэтажного дома жила хорошенькая, опрятная девочка с вьющимися светлыми волосами, темно-зелеными глазами и тонкими чертами лица, в которых ощущалось нечто не вполне славянское, но, может быть, южное. Ее гибкое тело было создано для движения, танца и игры, она любила кататься на качелях, прыгать через веревочку, играть в салочки и прятки, а весною и летом устраивать под кустами сирени клады: зарывать в землю цветы одуванчиков и мать-и-мачехи, а если цветов не было, то обертки от конфет, и накрывать их сверху бутылочным стеклышком, чтобы через много лет под ними выросло счастье…».

«Свое редкое имя Саввушка получил по причудливому замыслу судьбы. Его мать жила в молодости в Белозерске и работала поварихой в школьной столовой. Была она столь же хороша собой, сколь и доверчива, к ней сваталось много парней, но замуж она не выходила, а потом вдруг уехала, не сказав никому ни слова, в Заполярье. Полгода спустя у нее родился сын. Чуть окрепнув, она снова встала к плите, но работать теперь пришлось больше прежнего, и несколько лет спустя никто бы не узнал красавицу Тасю в изможденной женщине, тяжело бредущей в глухую полярную ночь к дому…».

Книга посвящена замечательному ученому и человеку Юрию Марковичу Васильеву (1928–2017). В книге собраны воспоминания учеников, друзей и родных.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Изучению поэтических миров Александра Пушкина и Бориса Пастернака в разное время посвящали свои силы лучшие отечественные литературоведы. В их ряду видное место занимает Александр Алексеевич Долинин, известный филолог, почетный профессор Университета штата Висконсин в Мэдисоне, автор многочисленных трудов по русской, английской и американской словесности. В этот сборник вошли его работы о двух великих поэтах, объединенные общими исследовательскими установками. В каждой из статей автор пытается разгадать определенную загадку, лежащую в поле поэтики или истории литературы, разрешить кажущиеся противоречия и неясные аллюзии в тексте, установить его контексты и подтексты.

Книга представляет собой галерею портретов русских либеральных мыслителей и политиков XVIII–XIX столетий, созданную усилиями ведущих исследователей российской политической мысли. Среди героев книги присутствуют люди разных профессий, культурных и политических пристрастий, иногда остро полемизировавшие друг с другом. Однако предмет их спора состоял в том, чтобы наметить наиболее органичные для России пути достижения единой либеральной цели – обретения «русской свободы», понимаемой в первую очередь как позитивная, творческая свобода личности.

Отец Александр Мень (1935–1990) принадлежит к числу выдающихся людей России второй половины XX века. Можно сказать, что он стал духовным пастырем целого поколения и в глазах огромного числа людей был нравственным лидером страны. Редкостное понимание чужой души было особым даром отца Александра. Его горячую любовь почувствовал каждый из его духовных чад, к числу которых принадлежит и автор этой книги.Нравственный авторитет отца Александра в какой-то момент оказался сильнее власти. Его убили именно тогда, когда он получил возможность проповедовать миллионам людей.О жизни и трагической гибели отца Александра Меня и рассказывается в этой книге.

Неизданные произведения культового автора середины XX века, основоположника российского верлибра. Представленный том стихотворений и поэм 1963–1972 гг. Г. Алексеев считал своей главной Книгой. «В Книгу вошло все более или менее состоявшееся и стилистически однородное из написанного за десять лет», – отмечал автор. Но затем последовали новые тома, в том числе «Послекнижие».

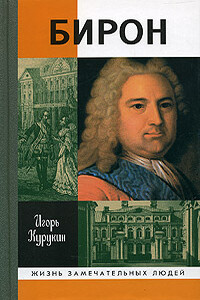

Эрнст Иоганн Бирон — знаковая фигура российской истории XVIII столетия. Имя удачливого придворного неразрывно связано с царствованием императрицы Анны Иоанновны, нередко называемым «бироновщиной» — настолько необъятной казалась потомкам власть фаворита царицы. Но так ли было на самом деле? Много или мало было в России «немцев» при Анне Иоанновне? Какое место занимал среди них Бирон и в чем состояла роль фаворита в системе управления самодержавной монархии?Ответам на эти вопросы посвящена эта книга. Известный историк Игорь Курукин на основании сохранившихся документов попытался восстановить реальную биографию бедного курляндского дворянина, сумевшего сделаться важной политической фигурой, пережить опалу и ссылку и дважды стать владетельным герцогом.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.