Розанов - [3]

Опять же, так ли все было беспросветно в материальном отношении в его ранние годы, сказать трудно. Надежда Ивановна получала после смерти мужа пенсию 300 рублей в год, и это были совсем не маленькие по тем временам деньги. Еще сколько-то Розановы получали, сдавая второй этаж дома «нахлебникам» (так звали тогда постояльцев), плюс у семьи были свой большой огород и корова. В. В. оставил в одном из писем Эрику Голлербаху душераздирающее описание смерти этой коровы: «Она была похожа на мамашу, и чуть ли тоже “не из роду Шишкиных”. Не сильная. Она перестала давать молоко. Затвердение в вымени. Призвали мясника. Я смотрел с сеновала. Он привязал рогами ее, к козлам или чему-то. Долго разбирал шерсть в затылке: наставил – и надавил: она упала на колени, и я тотчас упал (жалость, страх). Ужасно. И какой ужас: ведь – КОРМИЛА, и – ЗАРЕЗАЛИ. О, о, о… Печаль, судьба человеческая (нищета). А то все – молочко и молочко. Давала 4–5 горшков. Черненькая и словом “как мамаша”».

После этого в семье «настала окончательная нищета». Однако письмо Голлербаху было написано в голодные послереволюционные годы в Сергиевом Посаде, когда Розанов действительно питался очень скудно и одно ощущение могло не просто наложиться, но затмить другое. А вообще-то в пору розановского детства корова стоила 5–7 рублей, так что при такой пенсии купить новую большого труда, наверное, не составляло. В. В. писал, что мать не умела пенсией распоряжаться, и деньги, которые они получали два раза в год по 150 рублей, разлетались за три-четыре месяца, а вот если бы получали каждый месяц по 25 рублей, то при своем домике и огороде могли бы существовать. И все же главное несчастье семьи состояло не в деньгах или в их недостатке.

Оно явилось в 1864 году в образе конкретного человека, своего рода злого гения Розановых. Это был некто Иван Воскресенский, «нигилист-семинарист», снимавший комнату в розановском доме, но в отличие от других нахлебников задержавшийся в этом месте надолго. Отроку Василию было восемь лет, когда Воскресенский сошелся с Надеждой Ивановной, будучи вдвое ее моложе, и фактически стал детям «вотчимом».

«Мама, невинная и прекрасная, полюбила его, привязалась старою – бессильною – несчастною любовью», – вспоминал Розанов незадолго до смерти, когда тон его по отношению к матери сделался примирительным и он «вызвал тень ее из гроба» и «страшно с нею связался» (письмо Голлербаху), «и ее грехи, слабости, несчастие – все так люблю, люблю и целовал бы ее худенькое, больное личико и худенькие руки» (письмо о. Павлу Флоренскому), однако в ту пору это была настоящая семейная война. Каким был по характеру мамин сожитель, зачем нужна ему была вдова с многочисленным потомством, действительно ли он хоть сколько-нибудь любил ее – все это доподлинно неизвестно, но нельзя исключить того, что исчезавшие за короткий срок пенсионные деньги тратились как раз на милого друга и двадцатилетний лоб сделался нахлебником в принятом ныне смысле этого слова.

Сам Розанов позднее писал про Воскресенского, что «м. б. он был и недурным человеком, но было дурное в том, что мы все слишком его ненавидели». Только вряд ли детская эта ненависть родилась на пустом месте. В воспоминаниях старшей дочери Розанова Татьяны, очевидно, ссылавшейся на рассказы отца, говорится, что Воскресенский «был человеком озлобленным и часто пил». Розанов называл его в письмах «странным и угрюмым, “с должностями человека”, но немыми, холодными, бездушными». Семинарист был явно безразличен к тому поприщу, для которого готовили. «Мама и мы ничего не понимали в его “идеях”, но, очевидно, он был “мыслящий реалист”, и когда я гимназист шел на исповедь, он говаривал сухо: И – и – и (заикался) дешь попу грехи сваливать. Сваливай, сваливай! (сухо, без шутки)».

Однако своеобразного педагогического задора Воскресенский был не лишен и, судя по сохранившимся документам, пытался своих пасынков и падчериц не просто воспитывать, а вымещать на них собственные комплексы и обиды. Не на старших, которые были по возрасту практически его ровесниками и в родном доме уже не жили, а на младших. Именно обаяние власти, осознание своего могущества, а не только и не столько влечение к маленькой, неграмотной, раздражительной женщине, какой запомнил Розанов свою матушку, удерживало семинариста в доме у Боровкова пруда на окраине Костромы в течение шести лет. То был вариант сержантской дедовщины, когда «мыслитель» гнобил и сек этих несчастных детей, пытался подчинить, заставить себя уважать, а они как могли сопротивлялись и, сидя на бревнах во дворе, строили планы обратиться в полицию и обсуждали взрослую сторону жизни. «А ее “Ванька” порол меня, и вообще “школил” ДО гимназии, т. е. лет 7–8–9–10–11, и Его-то я как дьявола и хуже дьявола ненавидел», – писал Розанов много лет спустя о. Павлу Флоренскому.

Мать, вероятно, все это видела, понимала, но, «истерзанная бессилием, вихрем замутненных чувств», встала на сторону молодого любовника, боясь его потерять. «Она была очень несчастна. Полюбила 40 лет, в старости и вдовстве, молодого семинариста, нигилиста, “образованного”, а сама была богомолка. И так ревновала. И посылала меня (7–8 лет) подсматривать, кто у него сидит, не женщина ли?» – вспоминал В. В., и с этого момента в доме и началась мерзость запустения.

Алексей Варламов – прозаик, филолог, автор нескольких биографий писателей, а также романов, среди которых «Мысленный волк». Лауреат премии Александра Солженицына, премий «Большая книга» и «Студенческий Букер». 1980 год. Вместо обещанного коммунизма в СССР – Олимпиада, и никто ни во что не верит. Ни уже – в Советскую власть, ни еще – в ее крах. Главный герой романа «Душа моя Павел» – исключение. Он – верит. Наивный и мечтательный, идейный комсомолец, Паша Непомилуев приезжает в Москву из закрытого секретного городка, где идиллические описания жизни из советских газет – реальность.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.

Алексей Варламов – русский писатель, современный классик, литературовед и доктор филологических наук. Являясь авторов романов, рассказов, повестей, а также книг биографического жанра, Алексей Варламов стал лауреатом целого ряда литературных премий. Произведения писателя, собранные в этой книге, представляют собой лучшие образцы русской реалистической художественной прозы – глубокой и искренней прозы «с традицией».

Книга известного писателя Алексея Варламова «Григорий Распутин-Новый» посвящена не просто одной из самых загадочных и скандальных фигур русской истории. Распутин – ключ к пониманию того, что произошло с Россией в начале XX века. Какие силы стояли за Распутиным и кто был против него? Как складывались его отношения с Церковью и был ли он хлыстом? Почему именно этот человек оказался в эпицентре политических и религиозных споров, думских скандалов и великокняжеско-шпионских заговоров? Что привлекало в «сибирском страннике» писателей и философов серебряного века – Розанова, Бердяева, Булгакова, Блока, Белого, Гумилёва, Ахматову, Пришвина, Клюева, Алексея Толстого? Был ли Распутин жертвой заговора «темных сил» или его орудием? Как объяснить дружбу русского мужика с еврейскими финансовыми кругами? Почему страстотерпица Александра Федоровна считала Распутина своим другом и ненавидела его родная ее сестра преподобномученица Елизавета Федоровна? Какое отношение имеет убитый в 1916 году крестьянин к неудавшимся попыткам освобождения Царской Семьи из тобольского плена? Как сложились судьбы его друзей и врагов после революции? Почему сегодня одни требуют канонизации «оклеветанного старца», а другие против этого восстают? На сегодняшний день это самое полное жизнеописание Распутина, в котором использованы огромный исторический материал, новые документы, исследования и недавно открытые свидетельства современников той трагической эпохи.

«В семидесятые годы прошлого века в Москве на углу улицы Чаплыгина и Большого Харитоньевского переулка на первом этаже старого пятиэтажного дома жила хорошенькая, опрятная девочка с вьющимися светлыми волосами, темно-зелеными глазами и тонкими чертами лица, в которых ощущалось нечто не вполне славянское, но, может быть, южное. Ее гибкое тело было создано для движения, танца и игры, она любила кататься на качелях, прыгать через веревочку, играть в салочки и прятки, а весною и летом устраивать под кустами сирени клады: зарывать в землю цветы одуванчиков и мать-и-мачехи, а если цветов не было, то обертки от конфет, и накрывать их сверху бутылочным стеклышком, чтобы через много лет под ними выросло счастье…».

«Свое редкое имя Саввушка получил по причудливому замыслу судьбы. Его мать жила в молодости в Белозерске и работала поварихой в школьной столовой. Была она столь же хороша собой, сколь и доверчива, к ней сваталось много парней, но замуж она не выходила, а потом вдруг уехала, не сказав никому ни слова, в Заполярье. Полгода спустя у нее родился сын. Чуть окрепнув, она снова встала к плите, но работать теперь пришлось больше прежнего, и несколько лет спустя никто бы не узнал красавицу Тасю в изможденной женщине, тяжело бредущей в глухую полярную ночь к дому…».

Книга посвящена замечательному ученому и человеку Юрию Марковичу Васильеву (1928–2017). В книге собраны воспоминания учеников, друзей и родных.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Изучению поэтических миров Александра Пушкина и Бориса Пастернака в разное время посвящали свои силы лучшие отечественные литературоведы. В их ряду видное место занимает Александр Алексеевич Долинин, известный филолог, почетный профессор Университета штата Висконсин в Мэдисоне, автор многочисленных трудов по русской, английской и американской словесности. В этот сборник вошли его работы о двух великих поэтах, объединенные общими исследовательскими установками. В каждой из статей автор пытается разгадать определенную загадку, лежащую в поле поэтики или истории литературы, разрешить кажущиеся противоречия и неясные аллюзии в тексте, установить его контексты и подтексты.

Книга представляет собой галерею портретов русских либеральных мыслителей и политиков XVIII–XIX столетий, созданную усилиями ведущих исследователей российской политической мысли. Среди героев книги присутствуют люди разных профессий, культурных и политических пристрастий, иногда остро полемизировавшие друг с другом. Однако предмет их спора состоял в том, чтобы наметить наиболее органичные для России пути достижения единой либеральной цели – обретения «русской свободы», понимаемой в первую очередь как позитивная, творческая свобода личности.

Отец Александр Мень (1935–1990) принадлежит к числу выдающихся людей России второй половины XX века. Можно сказать, что он стал духовным пастырем целого поколения и в глазах огромного числа людей был нравственным лидером страны. Редкостное понимание чужой души было особым даром отца Александра. Его горячую любовь почувствовал каждый из его духовных чад, к числу которых принадлежит и автор этой книги.Нравственный авторитет отца Александра в какой-то момент оказался сильнее власти. Его убили именно тогда, когда он получил возможность проповедовать миллионам людей.О жизни и трагической гибели отца Александра Меня и рассказывается в этой книге.

Неизданные произведения культового автора середины XX века, основоположника российского верлибра. Представленный том стихотворений и поэм 1963–1972 гг. Г. Алексеев считал своей главной Книгой. «В Книгу вошло все более или менее состоявшееся и стилистически однородное из написанного за десять лет», – отмечал автор. Но затем последовали новые тома, в том числе «Послекнижие».

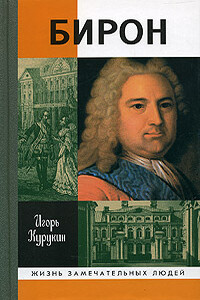

Эрнст Иоганн Бирон — знаковая фигура российской истории XVIII столетия. Имя удачливого придворного неразрывно связано с царствованием императрицы Анны Иоанновны, нередко называемым «бироновщиной» — настолько необъятной казалась потомкам власть фаворита царицы. Но так ли было на самом деле? Много или мало было в России «немцев» при Анне Иоанновне? Какое место занимал среди них Бирон и в чем состояла роль фаворита в системе управления самодержавной монархии?Ответам на эти вопросы посвящена эта книга. Известный историк Игорь Курукин на основании сохранившихся документов попытался восстановить реальную биографию бедного курляндского дворянина, сумевшего сделаться важной политической фигурой, пережить опалу и ссылку и дважды стать владетельным герцогом.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.