Романы И И Лажечникова - [2]

В отличие от В.Скотта, А.де Виньи ставит в центр повествования не вымышленное, а историческое лицо. Истинные масштабы и мотивы выступления Сен-Мара против Ришелье он трансформирует в соответствии со своей исторической "идеей", модернизируя при этом нравственно-психологический облик героя. Другой французский романтик, В.Гюго, в "Соборе Парижской богоматери" (1831) сближает жанр исторического романа с романтической поэмой и драмой. Своих вымышленных героев он высоко поднимает над прозой быта, сообщая им символическую масштабность и глубокую поэтическую выразительность. Сложная драма любви и ревности ведет читателей Гюго к постижению общих противоречий бытия, воспринятых сквозь призму романтической философии истории.

Лажечников-романист типологически ближе к французским романтикам, нежели к В.Скотту. Средоточием рассказа он делает не типичного для В.Скотта "среднего" человека, а лицо - вымышленное или историческое, но наделенное исключительной судьбой, сложным нравственным и психологическим обликом, который писатель переосмысляет в духе гражданских, патриотических, просветительских идей начала XIX века.

2

Иван Иванович Лажечников (1792-1869) родился в богатой купеческой семье. Его отца отличала тяга к просвещению, усиленная и направленная случаем, который свел молодого купца с крупнейшим деятелем русской культуры XVIII века, просветителем Н.И.Новиковым. Новикову будущий романист обязан был прекрасным воспитанием, полученным им в отчем доме. Рано пристрастившись к чтению, Лажечников знакомится сначала с русской, затем с французской и немецкой литературой, а вскоре - и пробует собственные силы на поприще словесности. С 1807 года его сочинения появляются то в "Вестнике Европы" М.Т.Каченовского, то в "Русском вестнике" С.Н.Глинки, то в "Аглае" П.И.Шаликова. Уже в первых опытах Лажечникова, при всей их подражательности и художественном несовершенстве, можно уловить отзвуки антидеспотических и патриотических настроений, которые впоследствии оказались определяющим признаком идейного строя его исторических романов.

Бурные годы наполеоновских войн, когда складывалось и крепло русское национальное самосознание, а с ним - идеология социального протеста, завершили формирование личности Лажечникова. Увлеченный патриотическим порывом, юноша в 1812 году тайно бежал из родительского дома и вступил в русскую армию. Участник последнего этапа Отечественной войны и европейских походов 1813-1814 и 1815 годов, молодой писатель наблюдал "деяния соотечественников", "возвышающие имя и дух русского"*, быт и нравы Польши, Германии, Франции, сопоставлял свои впечатления с картинами русской жизни. Изданные им в 1817-1818 годах "Походные записки русского офицера" примечательны во многих отношениях. Если прежде Лажечников испытывал себя в малых прозаических жанрах философских фрагментов, медитаций или в сентиментальной повести, подчинявшихся строгим литературным канонам, то теперь он выступил в большой повествовательной форме "путешествия", открытой для живых впечатлений и веяний умственной жизни эпохи. В "Походных записках" впервые определился интерес Лажечникова к истории, стремление по сходству и контрасту поставить ее в связь с современностью, его причастность к той волне идеологического движения, которая на гребне своем вынесла декабристов.

______________

* Лажечников И.И. Походные записки русского офицера. М., 1836, с. 34.

В конце 1819 года Лажечникову, восторженному поклоннику молодого Пушкина, довелось встретиться с поэтом и предотвратить дуэль его с майором Денисевичем. Случай этот оставил глубокий след в памяти писателя, а впоследствии послужил поводом для начала переписки между Пушкиным и Лажечниковым, хотя свидеться в пору этого позднего знакомства им не было суждено. В том же, 1819 году Лажечников вышел в отставку, а через год начал службу по министерству народного просвещения, которую продолжал с перерывами до 1837 года, сначала в Пензе, Саратове, Казани, затем в Твери. В бытность свою директором училищ Пензенской губернии, во время объезда подведомственных ему учреждений, он обратил внимание на двенадцатилетнего ученика Чембарского училища, который привлек его необычайной живостью и уверенной точностью ответов. Этот ученик был Виссарион Белинский, связь с которым, перешедшую позднее в дружбу, Лажечников сохранил до последних дней жизни великого критика.

В 1826 году писатель задумал первый свой исторический роман "Последний новик", который выходил в свет частями в 1831-1833 годах. Роман имел в публике шумный успех и сразу выдвинул имя автора в число первых русских романистов. Воодушевленный удачей, Лажечников вслед за первым романом выпускает два других - "Ледяной дом" (1835) и "Басурман" (1838). Однако "Басурман" оказался последним завершенным историческим романом Лажечникова. После публикации в 1840 году начальных глав посвященного послепетровской эпохе "Колдуна на Сухаревой башне" писатель отказался от его продолжения. Время первого взлета русского исторического повествования, с которым связана по преимуществу деятельность Лажечникова-романиста, было позади.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Первая треть XIX века отмечена ростом дискуссий о месте женщин в литературе и границах их дозволенного участия в литературном процессе. Будет известным преувеличением считать этот период началом становления истории писательниц в России, но большинство суждений о допустимости занятий женщин словесностью, которые впоследствии взяли на вооружение критики 1830–1860‐х годов, впервые было сформулированы именно в то время. Цель, которую ставит перед собой Мария Нестеренко, — проанализировать, как происходила постепенная конвенционализация участия женщин в литературном процессе в России первой трети XIX века и как эта эволюция взглядов отразилась на писательской судьбе и репутации поэтессы Анны Петровны Буниной.

Для современной гуманитарной мысли понятие «Другой» столь же фундаментально, сколь и многозначно. Что такое Другой? В чем суть этого феномена? Как взаимодействие с Другим связано с вопросами самопознания и самоидентификации? В разное время и в разных областях культуры под Другим понимался не только другой человек, с которым мы вступаем во взаимодействие, но и иные расы, нации, религии, культуры, идеи, ценности – все то, что исключено из широко понимаемой общественной нормы и находится под подозрением у «большой культуры».

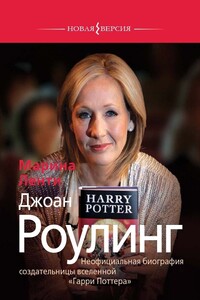

Биография Джоан Роулинг, написанная итальянской исследовательницей ее жизни и творчества Мариной Ленти. Роулинг никогда не соглашалась на выпуск официальной биографии, поэтому и на родине писательницы их опубликовано немного. Вся информация почерпнута автором из заявлений, которые делала в средствах массовой информации в течение последних двадцати трех лет сама Роулинг либо те, кто с ней связан, а также из новостных публикаций про писательницу с тех пор, как она стала мировой знаменитостью. В книге есть одна выразительная особенность.

Лидия Гинзбург (1902–1990) – автор, чье новаторство и место в литературном ландшафте ХХ века до сих пор не оценены по достоинству. Выдающийся филолог, автор фундаментальных работ по русской литературе, Л. Гинзбург получила мировую известность благодаря «Запискам блокадного человека». Однако своим главным достижением она считала прозаические тексты, написанные в стол и практически не публиковавшиеся при ее жизни. Задача, которую ставит перед собой Гинзбург-прозаик, – создать тип письма, адекватный катастрофическому XX веку и новому историческому субъекту, оказавшемуся в ситуации краха предыдущих индивидуалистических и гуманистических систем ценностей.

В книге собраны воспоминания об Антоне Павловиче Чехове и его окружении, принадлежащие родным писателя — брату, сестре, племянникам, а также мемуары о чеховской семье.

Поэзия в Китае на протяжении многих веков была радостью для простых людей, отрадой для интеллигентов, способом высказать самое сокровенное. Будь то народная песня или стихотворение признанного мастера — каждое слово осталось в истории китайской литературы.Автор рассказывает о поэзии Китая от древних песен до лирики начала XX века. Из книги вы узнаете о главных поэтических жанрах и стилях, известных сборниках, влиятельных и талантливых поэтах, группировках и течениях.Издание предназначено для широкого круга читателей.