Религиозные основы общественности - [4]

Отсюда, прежде всего, следует ложность как либеральных, так и демократических теорий общества. Ни «права человека», ни «воля народа», ни то и другое вместе — не может быть основой человеческого общества. Ибо одно противоречит другому: «права человеческой личности», мыслимые как последние основания общества, отрицают первичность общественного единства; «воля народа», как абсолютная общественная основа, отрицает принцип личности. Возможен и фактически существует только какой-то эклектический, беспринципный компромисс между обоими началами, свидетельствующий о том, что оба они именно не суть первичные начала общественности. При подлинной вере в то или другое пришлось бы выбирать между безграничным деспотизмом общественного единства, уничтожающим личность — и вместе с ней само общество — и безграничной анархией, уничтожающей общественный порядок и вместе с ним и всякое личное человеческое бытие. Указанный же выше эклектический выход — понемножку от того и другого начала — не только беспринципен и, в сущности, свидетельствует о неверии в эти начала, но еще и потому не есть разрешение вопроса, что здесь идет речь не о механическом уравновешении двух разнородных и независимых сил, а об органическом примирении взаимносвязанных и взаимноопределяющих начал, где умаление одного есть тем самым и умаление другого. Таким образом, здесь с одной стороны уже предполагается третье, высшее начало, в качестве, так сказать, суперарбитра над спорящими сторонами, и, с другой стороны, примирение достигается лишь в форме сокращения притязаний обеих сторон, т. е. умаление полноты целого. Либерально-демократическое общество, с одной стороны живет за счет какого-то, несознаваемого им иного начала, и, с другой стороны, не допускает подлинного расцвета и нестесненного обнаружения лично-общественного человеческого бытия.

Это третье — онтологически первое, — ныне забытое или отрицаемое начало есть начало служения, начало утверждения всей человеческой жизни, как личной, так и общественной, в высшей, сверхчеловеческой, божественной воле, или начало благоговения. Оно выражено в заповеди:

Прежде всего ясно, что — со стороны индивидуальной личности — не воля к самоутверждению и самовластию способна создать и сохранить общественную жизнь, а только ее самоограничение и самообуздание. Без чувства долга, без аскетики немыслима никакая общественная жизнь; в противном случае космос общественности тотчас же разваливается на части и сменяется хаосом чистой анархии. Не стихийная половая страсть создает устойчивую семью — она только разлагаете последнюю, — а ее самоограничение; не голод и корысть создают экономический строй, упорядоченное частное хозяйство и упорядоченное взаимодействие их между собой, — их создает честность, трудолюбие, ограничение потребностей, взаимное доверие, рождаемое выполнением обязанностей; не страх и не властолюбие творит государственное единство — оно создается готовностью к жертвам, аскетизмом воина и аскетизмом гражданского служения, верою в нравственную святость государственного начала. Человек, как таковой, не имеет вообще никаких «прирожденных» и «естественных» прав: его единственное и действительно неотъемлемое право есть право требовать, чтобы ему было дано исполнить его обязанность. Непосредственно или косвенно к этому единственному праву сводятся все законные права человека.

Но обязанность человека никогда не есть, в последнем своем основании, обязанность перед обществом: ибо какое право имело бы общество, как простое многоединство людей, требовать чего-либо от человека? Всякая обязанность человека есть его обязанность перед Богом, обязанность служения правде. Поэтому и всякое право общества, государства, власти над отдельным человеком может быть обосновано тоже только на его обязанности: общество или государство может требовать от человека того, и только того, что необходимо, для того, чтобы оно само могло исполнять свою обязанность служения правде. Не «воля народа», в которой нет ничего священного и которая может быть так же глупа и так же преступна, как воля отдельного человека, а только воля Божия есть истинный и единственный источник суверенитета. Что именно это есть основное и вечное начало общественного бытия, видно из того, что только в нем и через него могут быть примирены и подлинно согласованы противоборствующие начала «мы» и «я», солидарности и свободы. Где «мы» и «я» стремятся утвердить свою собственную власть, свое самодовлеющее бытие, они находятся, как указано, в безвыходной коллизии между собой; но где каждое из них есть лишь путь и форма служения правде, борьба заменяется мирным сотрудничеством. Ибо только в этом случае сознание святости и абсолютности этих начал не ведет к притязанию на единодержавие каждого из них в ущерб другого: сознавая свою святость, как проводников и служителей правды, воли Божией, каждое из этих начал сознает свое внутреннее сродство с другим, ему противостоящим и его дополняющим «Я», которое уже не есть только отдельное и одинокое человеческое «я», а есть «я» богочеловеческое, как «я с Богом» находит уже внутри самого себя отношение к «мы»; и «мы», которое уже не есть просто человеческое «мы», «воля народа» или «государство», а единство людей в Боге, находят также внутри себя каждое отдельное «я», как органически сопринадлежещего к нему соучастника. Только общество, которое утверждено на служении правде, осуществляет и в своем целом, и в своих частях, то органическое многоединство, которое есть его подлинное существо. Вот почему вера в Бога и любовь к нему есть незыблемая и единственная подлинная основа общества. «Во все времена и повсюду — справедливо говорит итальянский философ Джоберти — гражданские порядки рождались из жреческих, города возникали из храмов, законы исходили от оракулов... воспитание и культура народа — из его религии. Религия в отношении всех прочих учреждений и порядков есть то же самое, что Сущее — в отношении существующего... т. е. динамическое и органическое начало, которое их производит, сохраняет, возрождает и совершенствует».

С. Л. ФРАНКДУША ЧЕЛОВЕКАОПЫТ ВВЕДЕНИЯ В ФИЛОСОФСКУЮ ПСИХОЛОГИЮИсходник: relig-library.pstu.ruИсточник текста: http://odinblago.ru.

Книга “Духовные основы общества” распадается на две последовательные темы: первая анализирует наиболее популярные социальные концепции XIX–XX вв.: историзм, биологизм, психологизм. Эти идолы социальной науки XIX в. создавали иллюзию возможности сведения общественной жизни к “естественным” первоосновам, которые можно было бы описывать языком позитивной науки. Простые, но неотразимые аргументы С. Л. Франка обнаруживают внутреннее противоречие этих установок, тщетно стремящихся вывести высшее из низшего. Параллельно автор вводит принципиальное для него различение “соборного” и “общественного”.

Предлагаемый сборник статей о книге Шпенглера "[Der] Untergang des Abendlandes" не объединен общностью миросозерцания его участников. Общее между ними лишь в сознании значительности самой темы — о духовной культуре и ее современном кризисе. С этой точки зрения, как бы ни относиться к идеям Шпенглера по существу, книга его представляется участникам сборника в высшей степени симптоматичной и примечательной.Главная задача сборника — ввести читателя в мир идей Шпенглера. Более систематическому изложению этих идей посвящена статья Ф.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Выдающийся русский религиозный философ Семен Людвигович Франк (1877-1950), замечательно последовательно развивающий основную парадигму русской религиозной философии – парадигму Всеединства, в помещенных в настоящем издании работах выступает в нехарактерной для себя роли – выходит за пределы чистой, если так можно выразиться, философии и создает плодотворную модель сопряжения последней с богословием. В данной книге Франк излагает основы христианства и доказывает, что все существенное содержание христианства основано на религиозном опыте, на «встрече человеческого сердца с Богом», на живом «общении с Богом».

Книга известного церковного историка Михаила Витальевича Шкаровского посвящена истории Константино польской Православной Церкви в XX веке, главным образом в 1910-е — 1950-е гг. Эти годы стали не только очень важным, но и наименее исследованным периодом в истории Вселенского Патриархата, когда, с одной стороны, само его существование оказалось под угрозой, а с другой — он начал распространять свою юрисдикцию на разные страны, где проживала православная диаспора, порой вступая в острые конфликты с другими Поместными Православными Церквами.

"Еще два года назад можно было надеяться, что начавшееся духовное пробуждение России будет постепенно набирать силу и в течение десятилетий незаметным и кропотливым, не афиширующим себя трудом удастся восстановить и в душах людей и в стране то, что разрушалось и ветшало также десятилетиями. Сегодня уже невозможно столь беспроблемно видеть наше будущее. Стена, воздвигнутая государственным атеизмом между ныне живущими и духовной культурой исторической России, пала, но ее энергично бросились восстанавливать протестантские проповедники со всего света. В этой статье я попробую дать ответ на два вопроса: во-первых, почему меня тревожит активность протестантов в России, а во-вторых, почему же Православная Церковь без всяких попыток реального сопротивления отдает Россию американским и корейским проповедникам.".

В сонме канонизированных Православной Церковью святых особое место принадлежит миссионерам — распространителям православной веры среди иноверцев. Их труды часто именуют апостольской деятельностью. В этой небольшой по объёму книге повествуется о трёх великих русских миссионерах, просветивших светом Христова учения Аляску, восточную часть России и Японию. Речь пойдёт о преподобном Германе Аляскинском, святителях Иннокентии Московском и Николае Японском. Книга предназначена для детей среднего школьного возраста.

В книге архимандрита Андрея (Конаноса) «Неисчерпаемый источник» собраны беседы известного современного проповедника, которые учат, как найти источник любви, как прийти в единение с Богом, собой и ближними, как это единение может наполнить сердце радостью и утешением. «Минуты любви наполняют сердце счастьем и утешением, потому что ты возвращаешься в своё реальное устроение: ты ведь таким и был создан — ты рождён, чтобы любить. Ты себя плохо чувствуешь, когда не получаешь любви. Тогда ты испытываешь боль, мы все тогда испытываем боль.

О конце мира и Страшном Суде говорили святые пророки и апостолы; об этом говорит Священное Писание. Иисус Христос незадолго до смерти открыл ученикам тайну кончины мира и Своего Второго Пришествия. День Страшного Суда неизвестен, поэтому каждый христианин должен быть готов ко Второму Пришествию Господа на землю, к часу, когда придется ответить за свои грехи. В этой книге изложено сохраненное Православной Церковью священное знание о судьбе мира. Также собраны рассказы о загробной жизни, явлениях умерших из потустороннего мира, о мучениях грешников в аду и блаженстве праведников в Раю. Книга рекомендована Издательским Советом Русской Православной Церкви.

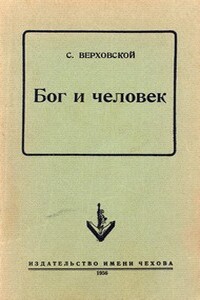

С. С. Верховский "Бог и человек"УЧЕНИЕ О БОГЕ И БОГОПОЗНАНИИ В СВЕТЕ ПРАВОСЛАВИЯЗамысел этой книги — дать читателю представление о Боге и о том, как мы можем приблизиться к Нему, узнать Его и быть с Ним в общении. Я хотел дать общее введение в тему книги и очерк библейского и отеческого учения о пути к Богу и о Самом Боге. Но размеры книги не позволили исполнить первоначальный план и рукопись моя была сильно сокращена. Пришлось отказаться от введения, выпустить учение святых отцов, живших до четвертого века; сократить многие главы.