Религии народов современной России - [5]

М.П. Кулаков

Адыгейцев верования. Адыгейцы (122,9 тыс. чел. — 1989) исповедуют суннитский ислам (см. Суннизм) ханафитского толка. Раньше ислама (с 6 в.) к ним проникло христ-во, к-рое переплелось с традиционными верованиями. Ислам среди адыгейцев стал распространяться с 16 в., в осн. усилиями крымских и ногайских проповедников. Нек-рые горные племена стали мусульманами к нач. 19 в. Окончательному утверждению ислама у адыгейцев во многом способствовала Кавказская война, проходившая под религ. лозунгами. Среди адыгейцев активно действовали наибы Шамиля, зорко следившие за исполнением исламских предписаний. После поражения в этой войне значительная часть народа переселилась в страны Ближнего Востока. До 1920-х гг. все аулы имели мечети. В 1920 -30-х гг. служители культа у адыгейцев были репрессированы, а мечети разрушены. С нач. 1990-х гг. наблюдается нек-рый подъем религ. жизни. Увеличивается кол-во мечетей, готовятся служители культа. Создано и действует Духовное управление мусульман Республики Адыгея. Значительную помощь в релит, возрождении оказывают представители диаспоры. Мечети наполняются в осн. в дни праздников. Шире всего отмечаются гл. мусульманские праздники Разговления (Ураза) и Жертвоприношения (Курбан-байрам), популярен также день рождения Пророка (мавлид). Домонотеистические верования, о к-рых сохранились довольно смутные представления, имеют общеадыгейские черты. Бытуют магические представления, вера в амулеты и т. п., принявшие во многом исламскую окраску. Похоронно-поминальная обрядность в осн. исламская.

А.А. Ярлыкапов

Александро-Невская лавра — см. Свято-Троицкая Александро-Невская лавра

Алексий II, Патриарх Московский и всея Руси (Алексей Михайлович Ридигер) род. 23 февр. 1929 в Таллине в глубоко верующей семье. С раннего детства Ридигер прислуживал в церкви. Обучался в русской средней школе в Таллине. С 1944 по 1947 был старшим иподиаконом, алтарником, ризничим, псаломщиком в церквах и соборах Таллина. В 1949 закончил Санкт-Петербургскую (в то время Ленинградскую) духовную семинарию, а в 1953 Духовную академию. В 1957 был назначен настоятелем Успенского собора г. Тарту, а в 1958 возведен в сан протоиерея. В 1961 постригся в монахи и в том же году стал епископом Таллинским и Эстонским. В 1964 епископ А. возведен в сан архиепископа, назначен управляющим делами Московской патриархии и становится Постоянным членом Священного Синода. С 1963 по 1979 архиепископ А. - член Комиссии Священного Синода по христ. единству и межцерк. сношениям. В 1968 А. возведен в сан митрополита. С 1970 по 1986 он осуществляет общее руководство Пенсионным комитетом. В 1986 назначен митрополитом Ленинградским и Новгородским. 7 июня 1990 на Поместном соборе Русской Православной церкви избран на Московский патриарший престол (интронизация 10 июня 1990).

Патриарх А. II принимает активное участие в международной жизни. Будучи митрополитом, избирался членом Центрального Комитета Всемирного Совета церквей (1961–1968). Более четверти века (1964–1992) участвует в деятельности Конференции Европейских церквей. Принимал активное участие в работе международных и отечественных миротворческих общественных орг-ций. С 1963 член правления Советского фонда мира. В 1989 избран членом Совета Фонда славянской письменности и славянских культур. С 1990 — член правления Советского фонда милосердия и здоровья. От этого фонда в 1989 на альтернативной основе избран депутатом Верховного Совета СССР.

Патриарх А. II Почетный член Санкт-Петербургской и Московской духовных академий. Удостоен ученой степени д-ра богословия за труд «Очерки по истории православия в Эстонии» (1984). В 1992 он избран действительным членом Российской Академии образования; является почетным профессором МГУ, д-ром Санкт-Петербургского ун-та, а также почетным членом мн. зарубежных академий. Патриарх А. II Почетный член Международного фонда милосердия и здоровья, Председатель общественного наблюдательного совета по воссозданию храма Христа Спасителя. Он награжден мн. орденами поместных правосл. церквей и гос-в, орденами разных стран. Патриарх А. II уделяет большое внимание установлению в России новых взаимоотношений между гос-вом и церковью. При этом он убежденно придерживается принципа отделения церкви от гос-ва, невмешательства в дела друг друга. В то же время он считает, что между церковью и гос-вом должно осуществляться свободное взаимодействие в соц., политич., экономич. сферах.

Э.Ф. Геннадиев

Алеутов религиозные верования. В России алеуты проживают на Командорских островах, их численность составляет 644 чел. (ок. 2 тыс. алеутов живут в США на Алеутских о-вах и юго-западе п-ова Аляска). До знакомства с европейцами основой религ. воззрений жителей Берингоморья был анимизм вера в духов. У алеутов имелись представления о духах охранителях дома, хозяевах местности. Важная роль в религ. представлениях алеутов отводилась птице. Шкурки птиц считались воплощением семейных духов. Во время охотничьих обрядов вызывания зверя большую роль играли перья, кости и изображения птиц. Зачастую костяные фигурки птиц прикрепляли к лодкам и охотничьим шапкам. Проводящиеся ныне праздники с элементами пантомимы являются отголосками традиционных обрядов-празднеств, к-рые проводились по окончании охотничьего сезона или перед началом следующего для обеспечения удачной охоты. В наст. вр. алеуты являются правосл. христианами с характерными чертами более ранних религ. представлений. Синкретизм, явившийся результатом восприятия алеутами православия через призму традиционной культуры, нашел отражение в сложившейся у них т. наз. «алеутской церкви» или «алеутской веры» православия с алеутскими инновациями. «Алеутская вера» явилась одной из самых ярких составляющих совр. национальной культуры жителей Берингоморья, особенно это относится к амер. алеутам, у к-рых «алеутская церковь» выступила как средство групповой активности и солидарности. Из дохрист. верований сохранилось предание о древе жизни алеутов и об его остатках, хранящихся ныне ок. церкви в с. Никольском на Умнаке.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Саньтии Веды Перуна (Книга Мудрости Перуна) одно из древнейших Славяно-Арийских Священных Преданий, сохраненных Жрецами-хранителями Древнерусской Инглиистической церкви Православных Староверов-Инглингов.

В книге собраны предания и поверья о призраках ночи — колдунах и ведьмах, оборотнях и вампирах, один вид которых вызывал неподдельный страх, леденивший даже мужественное сердце.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Экспансия новой религиозности (в формах оккультизма, магии, мистицизма, паранаучных верований, нетрадиционных методов лечения и т.п.) - одна из примет нашего времени. Феномен новой религиозности радикально отличается от исторически сложившихся, традиционных для данного общества религий, и при этом не сводится исключительно к новым религиозным движениям. В монографии рассмотрен генезис новой религиозности, проанализированы ее основные особенности и взаимосвязь с современной массовой культурой и искусством. Для специалистов в области культурологии, религиоведения, философии, студентов гуманитарных вузов и широкого круга читателей.

В настоящем выпуске «Трудов ГМИР» публикуются материалы конференции «Феномен паломничества в религиях: Священная цель, священный путь, священные реликвии» (2008), а также статьи, посвященные изучению отдельных собраний ГМИР, истории религии и секулярных идей в России, Западной Европе и Индии. Издание рассчитано на историков, философов, археологов, искусствоведов и музейных работников.

Отец Иоанн (Шаховской), архиепископ Сан-Францисский, пожалуй, самая известная для обычного человека, личность русского православного зарубежья. С 1948 года и до своей смерти в 1989 году он ежедневно беседовал на «Радио Свобода» с русским человеком. Передача так и называлась — «Беседы с русским народом». Он говорил о вере, от которой отошел строитель коммунизма. Беседовал об истории Великой России, которую в стране советов пытались переписать по-новому, о трагедии, которую народ не желал, да и не мог осознать.

Влияет ли экология на религиозные взгляды? Зависят ли наши убеждения от того, какие ландшафты нас окружают и каких животных мы видим? Скажем, если бы Иисус никогда не видел агнцев, а имел дело только со страусами – мы знали бы совершенно иное христианство? И наоборот: зависит ли экология от религии? Как монотеистические религии влияют на глобальное потепление, а зороастризм – на птиц?Через мифы и истории Константин Михайлов рассказывает о том, почему мы верим в то, во что верим, как окружающая среда на нас влияет, а мы – на нее.

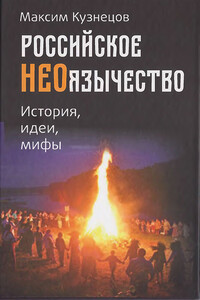

Данная книга повествует об истории появления неоязыческого движения в России. В ней рассматриваются идеи и способы неоязыческой пропаганды, а также приведен разбор наиболее тиражируемых мифов неоязычества. Книга может быть использована в качестве пособия священниками, миссионерами, апологетами, приходскими консультантами для ведения конструктивной полемики с адептами неоязычества, а также может быть интересна широкому кругу православных христиан и всем интересующимся новыми религиозными движениями.

Написанная живым, доступным языком, книга известного арабиста, исламоведа содержит изложение коранических легенд и преданий, анализ их истоков, их бытования в доисламской Аравии и в странах арабо-мусульманской культуры. В оформлении использованы средневековые арабские рукописи.