Распятие - [22]

Мы только на часок-другой прикорнули с ним на диване, даже не раздеваясь, чтобы не разоспаться, и ни свет ни заря сели в его изрядно обшарпанный «запорожец» и покатили, тарахтя на весь еще спящий поселок мотором и железными суставами «консервной банки».

Солнце уже высоко стоит над горизонтом. Оно чисто и словно умыто коротким ночным дождем. В его лучах степь наплывает на меня то мягкими охровыми полутонами, то пестрым переливчатым многоцветьем. Из этого многоцветья глаз выхватывает серебристые полоски ковыля, бурый склон оврага, черную проплешину степного пожарища, ядовито-зеленую ленту камыша. А то вдруг на самом горизонте возникает частокол пирамидальных тополей и долго притягивает к себе взор таинственным одиночеством и отрешенностью от остального мира. И появляется желание свернуть туда и посмотреть, как в этой отрешенности существуют люди, какие они, чем живут, на что надеются, хотя наверняка ничего таинственного там нет, и люди там как люди, и живут тем же самым, что и в Москве, и надеются на то же самое — только без столичной бестолковой сутолоки и нервозной торопливости. А может, стоит там, в окружении тополей, маленький гарнизонишко с полудюжиной офицеров и полусотней солдат; а может, старообрядческая деревушка под камышовыми крышами, — потому что только солдаты и переселенцы сажают в этой степи тополя возле своих жилищ, да еще акации, да вишни, да сосны, бог весть откуда раздобытые, а местные степняки ничего не сажают, чтобы видно было во все стороны одинаково хорошо, то есть от горизонта до горизонта.

Между этими тополями и шоссе, по которому мы едем, как раз посредине, зависло на одном месте облачко пыли. Ясно, что идет машина, но в какую сторону, понять невозможно, и я изо всех сил таращу глаза на это облачко, вдруг проваливаюсь в дрему, выныриваю из нее, и мне начинает казаться, что мы стоим на месте, а степь с частоколом тополей на горизонте и розоватым облачком пыли медленно поворачивается вокруг нас.

Небо уже потеряло первоначальную голубизну и синеву, тени укоротились, краски еще больше поблекли, словно поднимающееся все выше солнце стирало яркие цвета, сводя все к блеклым, линялым. И горизонт словно отодвинулся, граница его размылась, уплывая в бесконечность, где тоже была одна лишь степь.

Степь, великая степь, протянувшаяся на тысячи километров на восток и запад, лежала предо мной, и, глядя на эти бесконечные унылые пространства, было как-то странно предполагать, что этим великим степям может нанести урон, даже самый незначительный, ничтожный заводишко, которому и существовать-то всего с полсотни лет — как раз на такой срок разведаны запасы газа с примесью сероводорода, который он должен перерабатывать.

Однообразный шорох шин, однообразный пейзаж нагоняли на меня сонливость и скуку. Дятлов пытался раза два завести разговор — так, ни о чем, лишь бы не клевать носом, — но разговор не получался. Мы оба устали и от бессонной ночи, и от выпитой водки. Признаться, я уже начинал жалеть, что поддался на уговоры поехать на эти чудо-озера, которые наверняка никакое ни чудо, а просто лужи с затхлой водой, где и рыбы-то быть никакой не может, а разве одни головастики. Даже гостиничный номер казался мне отсюда прибежищем покоя и философских размышлений, в то время как степь подавляла своими просторами, превращая живое существо в песчинку, гонимую ветром…

Навстречу нам с ревом пронесся грузовик. Дятлов с запозданием судорожно крутанул руль вправо, быстро глянул на меня воспаленными глазами, виновато улыбнулся. Я понял, что мы были на волосок от столкновения — и сонливость стряхнуло с меня в то же мгновение.

— Командир! — окликнул я Дятлова бодрым голосом. — Давай-ка я немного покручу баранку, а ты отдохни.

— А ты умеешь?

— Спрашиваешь. У меня и права есть. Давай, давай! — и я решительно положил руку на его плечо.

— Тут уж недалеко осталось: до хутора — и поворот направо. А там километров двенадцать — и озера. Приедем, придавим часок: все равно на утреннюю зорьку не поспеем, а уж на вечерней порыбачим — это я тебе обещаю. В Москве рассказывать будешь — не поверят, — говорил Дятлов, перебираясь на заднее сиденье.

Там он будто еще уменьшился в размерах, подложил под голову какой-то сверток, блаженно улыбнулся и закрыл глаза.

Еще с минуту посидел я в полной тишине, наблюдая за тем, как незаметно для глаза растет и перемещается пыльное облако по направлению к шоссе, включил зажигание и тронул машину с места.

Асфальт снова зашуршал под почти лысой резиной, снова потекли мимо унылые пространства.

Чтобы не задремать на ходу, я попытался о чем-нибудь думать — о чем-нибудь интересном. С детства у меня такая привычка — сочинять всякие истории, героем которых был я сам. Больше всего я любил выдумывать про войну. Не про какую-то будущую войну, а про бывшие. Бывало, еще в школе авиамехаников, в Фергане, стоишь на посту у какого-нибудь склада, или у самолетов, или даже у старой церкви времен генерала Скобелева, которую превратили в солдатский клуб, стоишь или ходишь взад-вперед, а сам представляешь себе, что вот был бы я постарше и довелось бы мне воевать с немцами, то я бы, конечно, воевал умно и смело, и меня бы награждали всякими орденами и медалями и повышали в звании. Но чем выше я в своем воображении поднимался в звании, тем неинтереснее было придумывать. А быть генералом — и совсем неинтересно. Генерал только курит, пьет крепкий чай да пялится в карту, а если ты лейтенант да еще командуешь разведчиками, то это совсем другое дело.

«Начальник контрразведки «Смерш» Виктор Семенович Абакумов стоял перед Сталиным, вытянувшись и прижав к бедрам широкие рабочие руки. Трудно было понять, какое впечатление произвел на Сталина его доклад о положении в Восточной Германии, где безраздельным хозяином является маршал Жуков. Но Сталин требует от Абакумова правды и только правды, и Абакумов старается соответствовать его требованию. Это тем более легко, что Абакумов к маршалу Жукову относится без всякого к нему почтения, блеск его орденов за военные заслуги не слепят глаза генералу.

«Александр Возницын отложил в сторону кисть и устало разогнул спину. За последние годы он несколько погрузнел, когда-то густые волосы превратились в легкие белые кудельки, обрамляющие обширную лысину. Пожалуй, только руки остались прежними: широкие ладони с длинными крепкими и очень чуткими пальцами торчали из потертых рукавов вельветовой куртки и жили как бы отдельной от их хозяина жизнью, да глаза светились той же проницательностью и детским удивлением. Мастерская, завещанная ему художником Новиковым, уцелевшая в годы войны, была перепланирована и уменьшена, отдав часть площади двум комнатам для детей.

«Настенные часы пробили двенадцать раз, когда Алексей Максимович Горький закончил очередной абзац в рукописи второй части своего романа «Жизнь Клима Самгина», — теперь-то он точно знал, что это будет не просто роман, а исторический роман-эпопея…».

«Все последние дни с границы шли сообщения, одно тревожнее другого, однако командующий Белорусским особым военным округом генерал армии Дмитрий Григорьевич Павлов, следуя инструкциям Генштаба и наркомата обороны, всячески препятствовал любой инициативе командиров армий, корпусов и дивизий, расквартированных вблизи границы, принимать какие бы то ни было меры, направленные к приведению войск в боевую готовность. И хотя сердце щемило, и умом он понимал, что все это не к добру, более всего Павлов боялся, что любое его отступление от приказов сверху может быть расценено как провокация и желание сорвать процесс мирных отношений с Германией.

В Сталинграде третий месяц не прекращались ожесточенные бои. Защитники города под сильным нажимом противника медленно пятились к Волге. К началу ноября они занимали лишь узкую береговую линию, местами едва превышающую двести метров. Да и та была разорвана на несколько изолированных друг от друга островков…

«Молодой человек высокого роста, с весьма привлекательным, но изнеженным и даже несколько порочным лицом, стоял у ограды Летнего сада и жадно курил тонкую папироску. На нем лоснилась кожаная куртка военного покроя, зеленые — цвета лопуха — английские бриджи обтягивали ягодицы, высокие офицерские сапоги, начищенные до блеска, и фуражка с черным артиллерийским околышем, надвинутая на глаза, — все это говорило о рискованном желании выделиться из общей серой массы и готовности постоять за себя…».

Эта книга – не повесть о войне, не анализ ее причин и следствий. Здесь вы не найдете четкой хроники событий. Это повествование не претендует на объективность оценок. Это очень экзистенциальная история, история маленького человека, попавшего в водоворот сложных и страшных событий, которые происходят в Украине и именуются в официальных документах как АТО (антитеррористическая операция). А для простых жителей все происходящее называется более понятным словом – война.Это не столько история о войне, хотя она и является одним из главных героев повествования.

О красоте земли родной и чудесах ее, о непростых судьбах земляков своих повествует Вячеслав Чиркин. В его «Былях» – дыхание Севера, столь любимого им.

Эта повесть, написанная почти тридцать лет назад, в силу ряда причин увидела свет только сейчас. В её основе впечатления детства, вызванные бурными событиями середины XX века, когда рушились идеалы, казавшиеся незыблемыми, и рождались новые надежды.События не выдуманы, какими бы невероятными они ни показались читателю. Автор, мастерски владея словом, соткал свой ширванский ковёр с его причудливой вязью. Читатель может по достоинству это оценить и получить истинное удовольствие от чтения.

В книгу замечательного советского прозаика и публициста Владимира Алексеевича Чивилихина (1928–1984) вошли три повести, давно полюбившиеся нашему читателю. Первые две из них удостоены в 1966 году премии Ленинского комсомола. В повести «Про Клаву Иванову» главная героиня и Петр Спирин работают в одном железнодорожном депо. Их связывают странные отношения. Клава, нежно и преданно любящая легкомысленного Петра, однажды все-таки решает с ним расстаться… Одноименный фильм был снят в 1969 году режиссером Леонидом Марягиным, в главных ролях: Наталья Рычагова, Геннадий Сайфулин, Борис Кудрявцев.

Мой рюкзак был почти собран. Беспокойно поглядывая на часы, я ждал Андрея. От него зависело мясное обеспечение в виде банок с тушенкой, часть которых принадлежала мне. Я думал о том, как встретит нас Алушта и как сумеем мы вписаться в столь изысканный ландшафт. Утопая взглядом в темно-синей ночи, я стоял на балконе, словно на капитанском мостике, и, мечтая, уносился к морским берегам, и всякий раз, когда туманные очертания в моей голове принимали какие-нибудь формы, у меня захватывало дух от предвкушения неизвестности и чего-то волнующе далекого.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

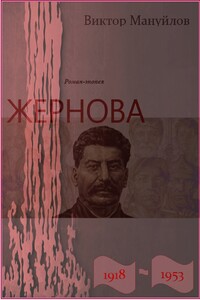

В повести «Одинокий голос в звездную ночь» рассказывается о «голодоморе» в начале тридцатых годов на Верхнем Дону, то есть о том, о чем долго молчали архивы. «Голодомор» в эти годы, охвативший хлебородные области СССР, был вызван коллективизацией сельского хозяйства, противодействием этому явлению со стороны большинства крестьянства, жестоким давлением на него со стороны партийной верхушки и начавшейся индустриализацией. Большевики во главе со Сталиным решили разрубить этот клубок одним махом, не разбираясь, кто прав, кто виноват.

Рассказ «Вспаханное поле» — о способности человека оставаться человеком в любых условиях.«…Мне было тогда чуть больше девятнадцати, — начал Николай Иванович свой рассказ, когда, после не слишком удачной охоты, мы сидели в палатке на берегу озера. — К тому времени я успел закончить спецшколу радистов, дважды побывал в тылу у немцев, но самих немцев, как ни странно это может показаться, видел лишь издали…»Рассказ основан на фактическом материале.

Рассказ «Связист» — о способности человека оставаться человеком в любых условиях. Рассказ о нелегкой службе связистов на войне основан на фактическом материале.

«Ночь», это рассказ о способности человека оставаться человеком в любых условиях. Рассказ основан на фактическом материале.