Пути неисповедимы - [32]

В имении жил еще Вячеслав Александрович Данилов, бухгалтер, каковым он и был до 1939 года, а вместе с ним в одной комнате — Ступницкий. К моменту моего появления немцы национализировали имение, сделав директором Ступницкого. Был он «фольксдойчем», наполовину поляк, наполовину немец. Таких жаловали[8].

Все эти люди жили во флигеле, а бывшая библиотека пустовала («Белый дом»). Во флигеле жила еще старая няня детей дяди Поли Анна Михайловна, поехавшая с ними в эмиграцию. Это был тип настоящей няни, преданной семье до конца, добрейший и милейший человек. Она была неграмотна, но по разговору чувствовалось, что это няня аристократов. Здесь же жила старая-престарая экономка имения панна Леонтина, служившая еще у старого графа Хрептовича. Была она очень мила, но с возрастом склероз у нее зашел так далеко, что она нередко путала давно прошедшее с настоящим. Во флигеле же обитала мать управляющего Малишевского, молчаливая, седая и полная старуха, обожавшая сына и ненавидящая его жену. Та, кажется, отвечала ей взаимностью. Жена Малишевского полностью ополячилась, но русского языка не забыла. А вот мать управляющего по-русски никогда не говорила, по-видимому, из принципа. На всю эту компанию готовила кухарка, пожилая женщина по прозвищу «Шереметиха», получившая его за то, что к месту и не к месту приговаривала: «Вот, когда я служила у графа Шереметева...» Ей помогала Нюшка Рубан, девица немолодая, поджарая, очень бойкая на язык. Обе они жили в деревне. Комнаты убирала Катя, которая и до 1939 года занималась тем же. Эта тихая, слегка косящая молодая женщина жила в домике садовника с отпущенным военнопленным украинцем Костей, считавшимся ее мужем. Вот все те люди, которые меня окружали.

На другой день после завтрака и разговоров с дядей Полей я пошел прогуляться. Выйдя из флигеля, я сразу вперился в развалины дворца. Его уцелевшая высокая центральная часть была даже закрыта крышей, хотя местами белая жесть была содрана и выпирали крутые ребра стропил. В стенах глядели пустые окна. Остальная часть здания была без крыши, а флигель напротив имел только переднюю стену, да и то уже разбираемую, видно, втихомолку. На фасаде дворца была укреплена длинная широкая доска с надписью на латыни: «Pace et libertate» — «Мир и свобода». Большой двор замыкался металлической оградой с решетчатыми воротами (ночью мы взывали у этих ворот к сторожу), на которых был укреплен герб Хрептовичей — стрела, застрявшая в длинном усе; легенда говорит, что кто-то из Хрептовичей имел такие длинные усы, что это событие вполне могло иметь место, и как будто так оно и было. Справа и слева между флигелями и оградой были голые стены каких-то строений, стоявших друг против друга, но еще более раздвинутых. Это создавало хорошую перспективу для самого дворца. Строение, примыкавшее к разрушенному флигелю было складом зерна, а к жилому флигелю — одна из четырех сторон своеобразного каре, построек для дворни (дединец, как его называли), с собственным внутренним двором. Кроме жилых помещений, там были и конюшни. Все, в общем, продумано. В стене складов и дединца были сквозные, сводчатые проезды.

Я пересек двор и прошел мимо развалин флигеля, выйдя в довольно запущенный парк. Позже дядя Поля мне подробно о нем рассказывал, показывая редкие породы деревьев — плакучий ясень, пирамидальную липу и др. А сейчас меня поразил стоявший на поляне против дворца огромный дуб, которому было много сотен лет. Он как-то расселся в стороны, и из одного пня поднималось несколько растрескавшихся мощных стволов, и, чтобы они не развалились, их, видно, еще в давние времена стянули железными полосами.

Полосы эти глубоко въелись в тело дерева и местами заплыли наростами. В парке были запущенные дорожки и замерзшие пруды, на одном из которых, взломав лед, ловили рыбу. Тут же вертелся один из виленских спекулянтов. За парком к северо-востоку простирались луга, а за ними далекий синий лес. Окраина парка была прореженной, здесь заготавливали дрова для имения. Впоследствии я нередко подходил к лесорубам, рабочим имения. Часто пила вместе с деревом распиливала засевшую в нем пулю еще со времен Первой мировой войны. На северо-запад от парка через поле виднелись строения, обнесенные стеной с башенками по углам. Это был важный придаток имения — «мурованка» — от слова «мур» (стена) — все основные службы, хлев, конюшни, навесы для сельхозинвентаря, жилье.

К обеду я вернулся усталый. Спекулянты были недовольны: обещанные дядей Мишей «златые горы» не оправдались, они увозили немного рыбы, одного или двух баранов. Уезжал с ними и дядя Миша.

Странный он был человек. Жил все время во Франции, окончив там два ВУЗа по радиотехнике. Один из них был на юге Франции, где дядя помимо науки, увлекался боем быков. В 1938 году во Франции стали призывать на военную службу эмигрантов. Дядя Миша «внутренне воспротивился» (как он выражался) и стал подыскивать страну, приняв подданство которой, он освобождался от воинской повинности. Проглядывая список посольств, наткнулся на литовское. «Ба, Литва, провинция России, поеду туда!» К его удивлению, сам посол встретил дядю и его брата. Видно, посол был человеком сведущим и, когда ему доложили, что аудиенции просят князья Трубецкие, сообразил, что пришли потомки Гедимина. Подданство было устроено быстро, и дядя Миша переехал в Каунас (брат лишь изредка навещал его). В Литве его удивили две вещи: католичество, которое там процветало, и литовский язык. И то, и другое ему казалось странным и даже лишним в бывшей провинции Российской империи. На каунасском горизонте дядя был фигурой крупной. За ним, как тень, ходил соглядатай, почти не скрывавший своих обязанностей. Когда приезжал брат дяди, соглядатаев становилось двое. По словам дяди, власти побаивались чуть ли не переворота: два Гедиминовича, да еще из Парижа. Не знаю, насколько все это было именно так, но эти рассказы дяди Миши помню хорошо. Почему дядя остался в Каунасе, когда Литва стала советской, не скажу, не знаю. Он стал работать на радиофабрике, попал в ударники, и местная газета написала, что в таком-то цехе «социалистически визжит пила — это работает сознательный товарищ Трубецкаускас». Дядя говорил, что эта заметка его сгубила: фамилией заинтересовались, кому положено было заинтересоваться. Думаю, что не в заметке дело. Просто пришло такое время. Дядя Миша «сел» и сразу начал путать следствие, чтобы выиграть время, так как понимал, что война не за горами, и что немцы наших попрут. Он выдавал себя за чистокровного литовца, отрицал родство с моим отцом, требовал дополнительных выяснений. Сидел довольно долго и в камере выучил литовский язык, чем еще более путал следствие. Рассказывал, но как-то беззлобно, что его били, подвешивали за одну руку, удивлял его мат женщины-следователя, многие специфические и особенно яркие выражения которой он запомнил. Дальше события у него развивались, как у дяди Поли. Началась война. Охрана разбежалась. Правда, разбегаясь, успели расстрелять заключенных в нескольких камерах. Все это произошло за день до прихода немцев, чему способствовала вооружившаяся часть местного населения. В следственном корпусе дядя нашел свое дело, из которого взял на память фотографию — фас и профиль — снятую, как он говорил, после побоев. Тип получился, действительно, преступный.

«Becoming» – одна из самых ожидаемых книг этого года. Искренние и вдохновляющие мемуары бывшей первой леди Соединенных Штатов Америки уже проданы тиражом более 3 миллионов экземпляров, переведены на 32 языка и 10 месяцев возглавляют самый престижный книжный рейтинг Amazon.В своей книге Мишель Обама впервые делится сокровенными моментами своего брака – когда она пыталась балансировать между работой и личной жизнью, а также стремительно развивающейся политической карьерой мужа. Мы становимся свидетелями приватных бесед супругов, идем плечом к плечу с автором по великолепным залам Белого дома и сопровождаем Мишель Обаму в поездках по всей стране.«Перед первой леди Америка предстает без прикрас.

Николай Некрасов — одна из самых сложных фигур в истории русской литературы. Одни ставили его стихи выше пушкинских, другие считали их «непоэтическими». Автор «народных поэм» и стихотворных фельетонов, «Поэта и гражданина» и оды в честь генерала Муравьева-«вешателя» был кумиром нескольких поколений читателей и объектом постоянных подозрений в лицемерии. «Певец народного горя», писавший о мужиках, солдатской матери, крестьянских детях, славивший подвижников, жертвовавших всем ради счастья ближнего, никогда не презирал «минутные блага»: по-крупному играл в карты, любил охоту, содержал французскую актрису, общался с министрами и придворными, знал толк в гастрономии.

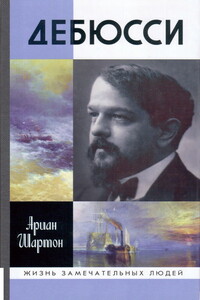

Непокорный вольнодумец, презревший легкий путь к успеху, Клод Дебюсси на протяжении всей жизни (1862–1918) подвергался самой жесткой критике. Композитор постоянно искал новые гармонии и ритмы, стремился посредством музыки выразить ощущения и образы. Большой почитатель импрессионистов, он черпал вдохновение в искусстве и литературе, кроме того, его не оставляла равнодушным восточная и испанская музыка. В своих произведениях он сумел освободиться от романтической традиции и влияния музыкального наследия Вагнера, произвел революционный переворот во французской музыке и занял особое место среди французских композиторов.

Монография посвящена одной из ключевых фигур во французской национальной истории, а также в истории западноевропейского Средневековья в целом — Жанне д’Арк. Впервые в мировой историографии речь идет об изучении становления мифа о святой Орлеанской Деве на протяжении почти пяти веков: с момента ее появления на исторической сцене в 1429 г. вплоть до рубежа XIX–XX вв. Исследование процесса превращения Жанны д’Арк в национальную святую, сочетавшего в себе ее «реальную» и мифологизированную истории, призвано раскрыть как особенности политической культуры Западной Европы конца Средневековья и Нового времени, так и становление понятия святости в XV–XIX вв. Работа основана на большом корпусе источников: материалах судебных процессов, трактатах теологов и юристов, хрониках XV в.

Скрижали Завета сообщают о многом. Не сообщают о том, что Исайя Берлин в Фонтанном дому имел беседу с Анной Андреевной. Также не сообщают: Сэлинджер был аутистом. Нам бы так – «прочь этот мир». И башмаком о трибуну Никита Сергеевич стукал не напрасно – ведь душа болит. Вот и дошли до главного – болит душа. Болеет, следовательно, вырастает душа. Не сказать метастазами, но через Еврейское слово, сказанное Найманом, питерским евреем, московским выкрестом, космополитом, чем не Скрижали этого времени. Иных не написано.

Для фронтисписа использован дружеский шарж художника В. Корячкина. Автор выражает благодарность И. Н. Янушевской, без помощи которой не было бы этой книги.