Пути неисповедимы - [30]

Я долго перелистывал этот справочник. Нашел там всех Голицыных (моя мать Голицына) и, в свою очередь, спросил дядю, откуда все это известно. Все оказалось довольно просто. Некто Василий Сергеевич Арсеньев, которого я помнил еще по Москве — в 1933 году он уехал за границу, — только тем и живет, что пишет родословные русских дворян для Альманаха. Позже я с ним встретился, и он стал сразу спрашивать меня, кто родился, кто умер, женился и тому подобное. Добавлю, что В. С. Арсеньев — крупный историк, специалист по генеалогии не только русского дворянства.

У дяди было два варианта моего дальнейшего помещения: к знакомому богатому крестьянину под Каунасом или в имение к тому самому дяде Поле, о котором я говорил сестре в госпитале. Я был настолько ошеломлен фантастикой происшедшего, что мне было все равно куда ехать. За меня решил дядя Миша — ехать к дяде Поле. Весь этот день я никуда не двигался, отдыхал, приходил в себя. Вечером бывший полковник, дядя Миша и я при плотно занавешенных окнах слушали Москву. В сообщениях информбюро говорилось о наших победах. Я все еще был, как в тумане, но помню, что наши зимние победы вызывали гордость и даже энтузиазм полковника. Он спрашивал меня, как лучше знающего Красную Армия, в чем дело, почему мы вдруг стали побеждать? Не знаю, насколько правильно я отвечал, но помню, что говорил об артиллерии и тяжелых пулеметах на лыжах, от чего он был в восторге. Чувствовалось, что, хотя он и не «красный», но искренне рад нашим победам над немцами: «Они так будут идти вперед пока не кончится снег!» — восклицал бывший полковник. Ночью я не заснул, а впал в какое-то забытье.

На другой день дядя Миша стал меня одевать. Дело в том, что я должен был сдать свое обмундирование, ставшее с момента пленения собственностью немецкой армии. Дядя дал свой темно-синий костюм, который повис на мне, как на вешалке. На голову долго ничего не могли найти. Полковник предложил старомодный котелок, но потом появилась коричневая шляпа с полями. Пальто было тоже дяди Мишине. Обуви взамен не оказалось. Пришлось оставить рваные сапоги и отдавать что-то совсем непотребное. Дядя сокрушался, что заранее не подумал обо всем этом. Плохо помню, как мы сдавали вещи. Помню только, что поясной ремень я утаил, как память и еще потому, что дядины штаны на мне просто не держались. Да и все отдавать было жалко, особенно гимнастерку. Меня поразило, как немецкий каптенармус достал из длинного ящика карточку, где было перечислено обмундирование, числящееся за мной. Вот это порядок!

Вечером мы пошли с дядей к сестре Ноне Стучинской, последнее время в госпитале она была очень внимательна ко мне и дала свой адрес, приглашала заходить. Подниматься надо было на шестой этаж, что мне было очень тяжело. Нона, ее сестра с мужем Бутурлиным и дочь Ноны Тереза, девочка лет 13-14 встретили нас радушно. Выпили за мое освобождение и именины — 13 декабря день Андрея Первозванного. Хозяева оказались людьми гостеприимными очень разговорчивыми и все рассказывали об ужасах советских леи жизни в Вильно, высылке людей в Сибирь. Было уже поздно, и ночевать остались у них. Да и все последующие дни, пока я был в Вильно, ночевал у Ноны. Правда, под конец мне стала надоедать постоянная ругань всего советского и восхваление всего польского: «и покрышки у них на машинах!.. а вот за Польшей,.. и мыло!.. а вот за Польшей», — и так без конца, и опять «высылка в Сибирь»... А я был настроен патриотически, хотя и не спорил, но все эти разговоры стали мне досаждать.

Дядя ходил к каким-то властям, где пытался выхлопотать какую-нибудь одежду для меня. Дали разрешение на посещение только склада обуви. Это оказался огромный сарай, в котором была навалена куча всевозможной обуви и, что меня удивило, не новой и разрозненной. Я сумел подобрать лишь пару тапочек. Позже дядя сказал, что это обувь расстрелянных евреев из гетто. На душе стало тошно. Тапочки мне долго вспоминались. Зачем я их взял?

В Вильно мы провели несколько дней. В один из вечеров в ресторанчике, где подавали кофе-эрзац и пирожные с ноготок, встретились с знакомым дяди. Знакомый дяди Миши оказался сослуживцем отца еще по полку Синих кирасир и, глядя на меня, все восклицал: «Как похож на Владимира». Когда возвращались, дядя спросил, почему я все время шаркаю ногами. А мне просто было тяжело ходить в солдатских сапогах.

Итак, дядя решил везти меня к другому моему дяде, мужу родной тетки, Аполлинарию Константиновичу Бутеневу, дяде Поле. Я не возражал. Имение дяди Поли находилось недалеко от города Новогрудка, и ехать туда было довольно долго. Для путешествия требовалась справка, что у меня нет сыпного тифа, которого немцы очень боялись. За справкой я пошел в госпиталь. Как мне хотелось принести что-нибудь ребятам! Но у меня не было ни гроша, а просить у дяди я стеснялся. В вестибюле госпиталя ко мне подошел Виктор Табаков[7]. Чувствовалось, что он ждал, что я что-нибудь принесу. Я рассказал о слышанных мною передачах из Москвы, это было хоть что-то. Как я ругал себя за щепетильность! Надо было попросить денег у дяди Миши и купить ребятам хоть табаку!

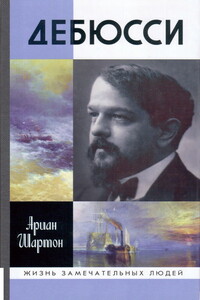

Непокорный вольнодумец, презревший легкий путь к успеху, Клод Дебюсси на протяжении всей жизни (1862–1918) подвергался самой жесткой критике. Композитор постоянно искал новые гармонии и ритмы, стремился посредством музыки выразить ощущения и образы. Большой почитатель импрессионистов, он черпал вдохновение в искусстве и литературе, кроме того, его не оставляла равнодушным восточная и испанская музыка. В своих произведениях он сумел освободиться от романтической традиции и влияния музыкального наследия Вагнера, произвел революционный переворот во французской музыке и занял особое место среди французских композиторов.

Рецензия на издание двух томов воспоминаний Надежды Яковлевны Мандельштам стала преимущественно исследованием ее личности, литературного дара и места в русской литературе XX века.«Надежда Яковлевна для меня — Надежда Яковлевна: во-первых, «нищенка-подруга» поэта, разделившая его жизнь со всей славой и бедой; во-вторых, автор книг, в исключительном значении которых для нашей ориентации в историческом времени я убежден…».

Монография посвящена одной из ключевых фигур во французской национальной истории, а также в истории западноевропейского Средневековья в целом — Жанне д’Арк. Впервые в мировой историографии речь идет об изучении становления мифа о святой Орлеанской Деве на протяжении почти пяти веков: с момента ее появления на исторической сцене в 1429 г. вплоть до рубежа XIX–XX вв. Исследование процесса превращения Жанны д’Арк в национальную святую, сочетавшего в себе ее «реальную» и мифологизированную истории, призвано раскрыть как особенности политической культуры Западной Европы конца Средневековья и Нового времени, так и становление понятия святости в XV–XIX вв. Работа основана на большом корпусе источников: материалах судебных процессов, трактатах теологов и юристов, хрониках XV в.

Скрижали Завета сообщают о многом. Не сообщают о том, что Исайя Берлин в Фонтанном дому имел беседу с Анной Андреевной. Также не сообщают: Сэлинджер был аутистом. Нам бы так – «прочь этот мир». И башмаком о трибуну Никита Сергеевич стукал не напрасно – ведь душа болит. Вот и дошли до главного – болит душа. Болеет, следовательно, вырастает душа. Не сказать метастазами, но через Еврейское слово, сказанное Найманом, питерским евреем, московским выкрестом, космополитом, чем не Скрижали этого времени. Иных не написано.

Для фронтисписа использован дружеский шарж художника В. Корячкина. Автор выражает благодарность И. Н. Янушевской, без помощи которой не было бы этой книги.