Путь, не отмеченный на карте - [4]

6. «Пустяки!».

Утром вышли из села напутствуемые веселыми пожеланиями крестьян. А накануне, поздно вечером, в чистой горнице, где ночевали на оленьих постелях, укрытые ушканьими одеялами, произошел ненужный разговор.

— Какой нетронутый край! Какой простосердечный народ! — восторгался совсем разблагодушествовавшийся полковник. И прапорщики вторили ему:

— Да, да! Изумительно!

— Я всегда знал это. Я всегда ценил в нашем крестьянине его отвращение к политике, его уважение к порядку... Ведь прямо отдыхаешь здесь среди этих простодушных людей...

— А какое гостеприимство! — умилялись прапорщики. А хорунжий многозначительно крякал.

Но опять непрошенно вторгся в умилительный разговор тот, кого в этом повествовании сбивчиво именуют то Степановым, то Семеновым:

— За это радушие, — вяло, словно нехотя, сказал он, — за это радушие я роздал четыре банки пороху, фунта три махорки да еще всякой муры...

Но полковника, который с таким аппетитом поужинал сочным сохатиным мясом, полковника, у которого жаркая баня отогрела, отпарила не только уставшее тело, но и начавшее уже было замирать сердце, — его не собьешь какими-то четырьмя банками пороха и тремя фунтами махорки.

— Глупости! — бодро возражает он (да и нужно ли вовсе возражать?). — За услугу всегда нужно платить чем-нибудь!.. Я, — подчеркивает он, — всегда плачу... А крестьяне к нам отнеслись хорошо, даже сочувственно, я сказал бы. Я знаю народ. Я, батюшка мой, двадцать лет в армии. Чрез мои руки не одна тысяча новобранцев прошла... Я народ наш знаю...

— Этот народ, здешний, я знаю лучше вас!

— Почему это? — обиделся полковник. — То-есть, каким это образом?

Степанов тихо рассмеялся: странный такой смех, куда-то в сторону, не для этих четырех:

— Я ведь еще не говорил вам, что мне приходилось здесь жить несколько лет.

Полковник, а за ним и другие, приподнялись на постели.

— В каком качестве?

— В качестве ссыльнопоселенца! — с какою-то поспешной готовностью ответил Степанов.

— Политического?! — одновременно вырвалось у полковника и хорунжего.

— Нет! — снова засмеялся Степанов. — Нет, в качестве уголовного ссыльнопоселенца.

И как бы не замечая некоторого движения среди спутников, он вернулся к тому, о чем говорил:

— Дело не в том, что пришлось отдать немного пороху и табаку, чорт с ними! А штука состоит в том, что у чалдонов аппетит разыгрался.

— Ну, они о нас скоро забудут, — вмешался хорунжий. — Вы были тогда правы там, в зимовье... Им ведь ни до красных, ни до белых одинаково никакого дела нет.

Степанов поднялся со своей постели и перегнулся к своим спутникам:

— Вот в том-то и вся суть: им нет никакого дела ни до белых, ни до красных... А потому нам нужно стараться обходить деревни... Здесь мы сделали пробу. Проба оказалась правильной!..

— Что же вы узнали через эту пробу? — насмешливо спросил хорунжий.

— А то, что мы для них только дичь, красный зверь... которого не трудно выследить...

— Пустяки! — отрезал полковник. — Давайте лучше спать!

— Да, да! — подхватил хорунжий. — Конечно, пустяки!.. Хо! Хороша дичь, у которой исправные трехлинейки и наганы!..

— У меня винчестер! — радостно отозвался один из прапорщиков и присоединился к смеху хорунжего...

Полковник, поправляя на себе пушистое одеяло, засопел и вдруг почему-то нахмурился:

— Об этом нечего толковать, — недовольно сказал он; — оружие нам после пригодится, там, в армии... Тем более, я проверил по карте, нам придется долго идти по пустынной тайге... Никаких там чалдонов и ничего прочего... Предлагаю хорошенько выспаться...

Такой вот это был ненужный, лишний разговор.

7. Мысли, рождающиеся затем, чтоб, быть может, умереть.

Спустились с угору сани, за санями трое (двое на поклаже: так сменами всю дорогу едут по-двое). Завернули на речную дорогу, помелькали по ней, а потом скрылись. Значит, снова Иннокентьевское отрезано от вселенной. И снова в селе нудный, надоевший покой.

Улеглись собаки, свернулись клубком под крылечками, в конурах. Там в полутьме на холоде грезят о насте, о глубоких следах уходящего зверя, о сытости, о свежей крови.

Над избами вьются белые столбы дыма. В избах плетутся оживленные недавним происшествием разговоры.

Трещат бабы. Все-то они заметили, все-то выглядели. Ничто не укрылось от острых бабьих глаз.

— Лопать-то на них какая обрядная, да крепкая!

— Все, девки, новое, крепкое.

— Рубахи сатиновые... Под верхонками перстянки меховые, мягонькие!..

А главное-то — до главного бабам дела нет.

— Оружие исправное, — скупо делятся меж собой мужики. — У одного, у молоденького-то, многопульное!

— Поди, скорострелка!

— Самый раз на медведя или на сохатого!..

И в глазах светится оживление, тайная мысль какая-то жжет глаза изнутри. Невысказанная мысль. Несложившаяся. Вспыхивающая затем, чтоб, быть может, мгновенно же умереть...

Эй, полковник! Ваше высокоблагородие! Гляди на карту-двухверстку, разглядывай, разыскивай там пути!.. Вот толстой, жирной, извилистой чертой тракты указаны; вот ниточка проселков; вот точечками даже тропы охотничьи обозначены... Гляди, изучай!

А где тропа смерти?

Эй, полковник! Брось карту-двухверстку: на нее не нанесен главный путь, твой настоящий, твой последний путь!..

В повести «Сладкая полынь» рассказывается о трагической судьбе молодой партизанки Ксении, которая после окончания Гражданской войны вернулась в родную деревню, но не смогла найти себе место в новой жизни...

Роман Гольдберга посвящен жизни сибирской деревни в период обострения классовой борьбы, после проведения раскулачивания и коллективизации.Журнал «Сибирские огни», №1, 1934 г.

Одним из интереснейших прозаиков в литературе Сибири первой половины XX века был Исаак Григорьевич Годьдберг (1884 — 1939).Ис. Гольдберг родился в Иркутске, в семье кузнеца. Будущему писателю пришлось рано начать трудовую жизнь. Удалось, правда, закончить городское училище, но поступить, как мечталось, в Петербургский университет не пришлось: девятнадцатилетнего юношу арестовали за принадлежность к группе «Братство», издававшей нелегальный журнал. Ис. Гольдберг с головой окунается в политические битвы: он вступает в партию эссеров, активно участвует в революционных событиях 1905 года в Иркутске.

Исаак Григорьевич Гольдберг (1884-1939) до революции был активным членом партии эсеров и неоднократно арестовывался за революционную деятельность. Тюремные впечатления писателя легли в основу его цикла «Блатные рассказы».

Роман «Поэма о фарфоровой чашке» рассказывает о борьбе молодых директоров фарфорового завода за основательную реконструкцию. Они не находят поддержки в центральном хозяйственном аппарате и у большинства старых рабочих фабрики. В разрешении этого вопроса столкнулись интересы не только людей разных характеров и темпераментов, но и разных классов.

Роман московской писательницы Веры Щербаковой состоит из двух частей. Первая его половина посвящена суровому военному времени. В центре повествования — трудная повседневная жизнь советских людей в тылу, все отдавших для фронта, терпевших нужду и лишения, но с необыкновенной ясностью веривших в Победу. Прослеживая судьбы своих героев, рабочих одного из крупных заводов столицы, автор пытается ответить на вопрос, что позволило им стать такими несгибаемыми в годы суровых испытаний. Во второй части романа герои его предстают перед нами интеллектуально выросшими, отчетливо понимающими, как надо беречь мир, завоеванный в годы войны.

В сборник известного советского прозаика и очеркиста лауреата Ленинской и Государственной РСФСР имени М. Горького премий входят повесть «Депутатский запрос» и повествование в очерках «Только и всего (О времени и о себе)». Оба произведения посвящены актуальным проблемам развития российского Нечерноземья и охватывают широкий круг насущных вопросов труда, быта и досуга тружеников села.

В сборник вошли созданные в разное время публицистические эссе и очерки о людях, которых автор хорошо знал, о событиях, свидетелем и участником которых был на протяжении многих десятилетий. Изображая тружеников войны и мира, известных писателей, художников и артистов, Савва Голованивский осмысливает социальный и нравственный характер их действий и поступков.

В новую книгу горьковского писателя вошли повести «Шумит Шилекша» и «Закон навигации». Произведения объединяют раздумья писателя о месте человека в жизни, о его предназначении, неразрывной связи с родиной, своим народом.

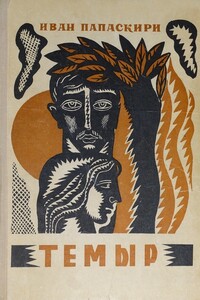

Роман «Темыр» выдающегося абхазского прозаика И.Г.Папаскири создан по горячим следам 30-х годов, отличается глубоким психологизмом. Сюжетную основу «Темыра» составляет история трогательной любви двух молодых людей - Темыра и Зины, осложненная различными обстоятельствами: отец Зины оказался убийцей родного брата Темыра. Изживший себя вековой обычай постоянно напоминает молодому горцу о долге кровной мести... Пройдя большой и сложный процесс внутренней самопеределки, Темыр становится строителем новой Абхазской деревни.

Источник: Сборник повестей и рассказов “Какая ты, Армения?”. Москва, "Известия", 1989. Перевод АЛЛЫ ТЕР-АКОПЯН.