Просто голос - [57]

Позже, когда сойдутся все рассыпанные и нестыкуемые звуки, я изложу тебя, как философ дерзкую доктрину, я стану проповедовать с ростр, сунув в пламя язык, как Скайвола — другой орган. Все впустую: загадка открылась внезапно, будто багровая рана, и затянулась без шрама, ответ опять неизвестен. Взгляни: земля обезлюдела, все дышавшее придавлено известковой поверхностью, где безутешное зрение отослано собственному глазу; канули наши дворцы и законы, золотые капитолийские всадники и шелудивые шавки Субуры, потому что отмеренная нам вечность случается только один раз. Этой вечностью была ты, и я поступился самой смертью, чтобы свидетельствовать.

Когда управились с поросенком и всех снова обнесли посредственным этрусским, случилось неизбежное. Макер молитвенно принял из рук раба свиток и принялся пичкать подневольную публику последними тетрастихами. У него была досадная манера уводить интонацией и мимикой в сторону от смысла, и то, чему пристало вгонять в благопристойную скуку, раздражало до изжоги. Не знаю, как выкрутился Вергиний, а я напевал в уме давешнюю детскую кантату и несколько сбил эффект, но к концу вспыхнуло желчное сомнение, стоит ли спасаться усилиями этого писателя. Глядя напротив, я растерял все мысли о спасении, хотя необходимость в нем удвоилась. Твой профиль, вылизанный голодным глазом Бальба, выступал из света задней лампы резче геммы, отливал янтарем; это было бы лицо Каллиста, но вразумленней и пристальней, чем не отличалось прежнее. Впрочем, я зря увечу перо — это было лицо как все остальные, но вырезанное у меня из груди, куда снова с тех пор закатилось во исполнение Платоновой притчи.

В собственный черед, чего было не избежать по логике ходатайства, я произнес одну из олимпийских од Пиндара, кстати подсказанную дядей; я не был уверен в выговоре, получив от Артемона лишь безупречный аттический, но успех разразился изрядный, и взгляд, искомый соперником, с недоуменной лаской осветил меня. Последовало судорожное утоление жажды, голова поплыла мимо, и уже с трудом проникла в сознание прощальная шутка: позванный паяц чревовещал нам о загробных странствиях комара.

По пути домой мы с Вергинием, вопреки качке, обоюдно вздремнули. Очнулись зачем-то на набережной, куда никакой маршрут не вел — заплутали носильщики, не уступавшие в глупости пресловутым абдеритам, и нас снесло к мосту Субликию. С парапета долетала ругань и неуклюжий плеск, какие-то двое в лунной тени опоры месили шестом летейские воды. Любопытство осилило лень и опаску, и мы приблизились с факелами полюбоваться полуночным уловом. «Направо заводи, направо», — помыкал писклявый голос исполнителем, который, заткнув полы за пояс и по колено в черном зеркале, маневрировал добычей. «И плавненько мне, бережно так подтягивай, а то уж не догонишь, коли соскочит». Не соскочило: длинное и податливое с плеском распростерлось на камне. Только тут ловцы обнаружили наше присутствие, но шарахнуться в испуге среди отлогих скал было некуда. «Вот, — хозяйственно объяснил писклявый распорядитель, — с моста свалилось, а я тут проходил как раз от Мукиана, сыночка мы ему исключительно обмыли, и говорю это парню: давай под мост срежем, хоть и глуховато, чтобы шалунов ночных не беспокоить. А оно: хлобысь! — и далеко так пролетело, будто спрыгнуло. Подлинно, значит, как оно было, так тебе, господин, и утверждаю». Внезапный говорун притих и вонюче икнул, чем потчевали у Мукиана.

Вергиний уже плюнул слушать и, присев, насколько допускала комплекция, на корточки, оглядывал поимку под занесенным из-за плеча факелом, а я пялил голову с другой стороны, пока бессловесный слуга болтуна распутывал облепленное туникой лицо ныряльщика. Жирное и как бы еще свежее от жизни, оно было знакомо, но я узнал не сразу, отвлекшись ниже. Там, во всю ширину шеи, словно алый рот театральной маски, вспыхнула рана, кинжальная борозда адской силы — трахею прокусило насквозь, и она торчала пеньком, безутешным зубом в этом зеве. Вергиний запрокинул было голову взглянуть на мост, но больше не смел перечить анатомии и только возвел глаза.

«Знаю, знаю, — почти счастливо заголосил Мукианов гость, — это Туррания, ихний один кухонный… Они тут рядышком, у Септимианы, известим почти по дороге… А ведь тихий был такой, вроде вот моего, только толстый». И он ткнул кулаком свое молчаливое имущество, то ли кичась бережливостью, то ли убеждая в живучести тощих.

Сомнительно, чтобы они пересекли весь мокрый мрак до Септимианы, рискуя напороться на тот же ловкий клинок, но предлог отлучиться подвернулся. У нас не было ни лишних рук, ни ног. Дядю с кряканьем (его собственным) подсадили в экипаж, и галаты, почуяв порку, без труда разыскали путь. Это был, между прочим, на моей памяти единственный случай, когда Вергиний покинул носилки до пункта назначения; усилие, вероятно, редко себя оправдывало. Последний прогон он посвятил критике Макерова обеда, уверяя, впрочем, что мое недоразумение разрешится благополучно, словно кулинарный просчет бросал тень и на прямые способности ходатая. О трупе не раздалось ни слова. Я загонял назад в горло тухлый ком, кровавая ухмылка кривилась неотступно. Ошибка повара, что ли: спутал с принесенной треской и полоснул невпопад — они ведь оба тихие.

И заканчивается августовский номер рубрикой «В устье Гудзона с Алексеем Цветковым». Первое эссе об электронных СМИ и электронных книгах, теснящих чтение с бумаги; остальные три — об американском эмигрантском житье-бытье сквозь призму авторского сорокалетнего опыта эмиграции.

Поэтический сборник Алексея Цветкова «Онтологические мотивы» содержит около 160 стихотворений, написанных в период с 2010 по 2011 год. Почти все они появлялись на страничке aptsvet Живого Журнала.

Новая книга Алексея Цветкова — продолжение длительной работы автора с «проклятыми вопросами». Собственно, о цветковских книгах последних лет трудно сказать отдельные слова: книга здесь лишена собственной концепции, она только собирает вместе написанные за определенный период тексты. Важно то, чем эти тексты замечательны.

Алексей Цветков родился в 1947 году на Украине. Учился на истфаке и журфаке Московского университета. С 1975 года жил в США, защитил диссертацию по филологии в Мичиганском университете. В настоящее время живет в Праге. Автор книг «Сборник пьес для жизни соло» (1978), «Состояние сна» (1981), «Эдем» (1985), «Стихотворения» (1996), «Дивно молвить» (2001), «Просто голос» (2002), «Шекспир отдыхает» (2006), «Атлантический дневник» (2007). В книге «Имена любви» собраны стихи 2006 года.

Вашему вниманию предлагается сборник стихов Алексея Цветкова «Ровный ветер», в котором собраны стихи 2007 года.

Из великого прошлого – в гордое настоящее и мощное будущее. Коллекция исторических дел и образов, вошедших в авторский проект «Успешная Россия», выражающих Золотое правило развития: «Изучайте прошлое, если хотите предугадать будущее».

«На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн, И вдаль глядел». Великий царь мечтал о великом городе. И он его построил. Град Петра. Не осталось следа от тех, чьими по́том и кровью построен был Петербург. Но остались великолепные дворцы, площади и каналы. О том, как рождался и жил юный Петербург, — этот роман. Новый роман известного ленинградского писателя В. Дружинина рассказывает об основании и первых строителях Санкт-Петербурга. Герои романа: Пётр Первый, Меншиков, архитекторы Доменико Трезини, Михаил Земцов и другие.

Роман переносит читателя в глухую забайкальскую деревню, в далекие трудные годы гражданской войны, рассказывая о ломке старых устоев жизни.

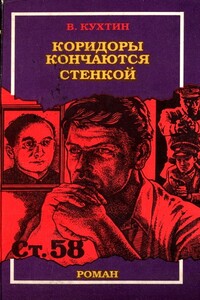

Роман «Коридоры кончаются стенкой» написан на документальной основе. Он являет собой исторический экскурс в большевизм 30-х годов — пору дикого произвола партии и ее вооруженного отряда — НКВД. Опираясь на достоверные источники, автор погружает читателя в атмосферу крикливых лозунгов, дутого энтузиазма, заманчивых обещаний, раскрывает методику оболванивания людей, фальсификации громких уголовных дел.Для лучшего восприятия времени, в котором жили и «боролись» палачи и их жертвы, в повествование вкрапливаются эпизоды периода Гражданской войны, раскулачивания, расказачивания, подавления мятежей, выселения «непокорных» станиц.

Новый роман известного писателя Владислава Бахревского рассказывает о церковном расколе в России в середине XVII в. Герои романа — протопоп Аввакум, патриарх Никон, царь Алексей Михайлович, боярыня Морозова и многие другие вымышленные и реальные исторические лица.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.