Пришествие капитана Лебядкина. Случай Зощенко. - [3]

— Капитан Лебядкин! — говорили одни,

— Ах, нет! Вовсе не капитан Лебядкин! Его душе знакомы истинно поэтические переживания!

Мысль, что можно оставаться поэтом, сохраняя сходство с капитаном Лебядкиным, — такая мысль не приходила в голову ни хулителям Игоря Северянина, ни его защитникам.

Впрочем, одному человеку эта мысль не только пришла в голову, но и показалась заслуживающей самого пристального рассмотрения.

Уже давно русское общество разбилось на людей книги и людей газеты, не имевших между собой почти никаких точек соприкосновения. Первые жили в мире тысячелетних образов и идей, говорили мало, зная, какую ответственность приходится нести за каждое слово, проверяли свои чувства, боясь предать идею, любили, как Данте, умирали, как Сократы, и, по мнению вторых, наверное, были похожи на барсуков... Вторые, юркие и хлопотливые, врезались в самую гущу современной жизни, читали вечерние газеты, говорили о любви со своим парикмахером, о бриллиантине со своей возлюбленной, пользовались только готовыми фразами или какими-то интимными словечками, слушая которые каждый непосвященный испытывал определенное чувство неловкости. Первые брились у вторых, заказывали им сапоги, обращались с официальными бумагами или выдавали им векселя, но никогда о них не думали и никак их не называли. Словом, отношения были те же, как между римлянами и германцами накануне великого переселения народов.

И вдруг — а это «вдруг» здесь действительно необходимо — новые римляне, люди книги, услышали юношески звонкий и могучий голос настоящего поэта, на волапюке людей газеты говорящего доселе неведомые «основы» их странного бытия. Игорь Северянин — действительно поэт, и к тому же поэт новый... Нов он тем, что первый из всех поэтов он настоял на праве поэта быть искренним до вульгарности... Пусть за всеми «новаторскими» мнениями Игоря Северянина слышен твердый голос Козьмы Пруткова, но ведь для людей газеты и Козьма Прутков нисколько не комичен, недаром кто-то из них принял всерьез «Вампуку».

(Николай Гумилев)

То, что Амфитеатров обозначил именем капитана Лебядкина, а Измайлов — Епиходова, Гумилев связал с именем Козьмы Пруткова. Но суть дела от этого не меняется. Разве Козьма Прутков — не ближайший родственник капитана Лебядкина?

Гумилев отнюдь не сочувствовал «людям газеты», «новым варварам». Себя он ощущал «римлянином» и не отделял свою судьбу от судьбы обреченного, гибнущего «Третьего Рима». Однако, не скрывая своих классовых симпатий, Гумилев, в отличие от многих своих коллег, не проявил так называемой «классовой ограниченности». Он не исключал варианта, при котором «новые варвары» окажутся «германцами», способными создать на развалинах «Рима» свою, новую культуру. К первым ласточкам этой новой культуры он готов был отнестись хотя и без симпатий, но, по крайней мере объективно.

«Да неужели он не чувствует, что так написал бы Епиходов?» — раздраженно говорил о Северянине Измайлов. Он не понимал, что Северянин не способен это почувствовать по той же причине, по которой это не способен был бы почувствовать и сам Епиходов.

Гумилев это понял.

Он даже поверил в то, что «сильные своей талантливостью» епиходовы способны создать свою, епиходовскую культуру, свою, епиходовскую поэзию.

Но одно дело — пророчествовать о грядущем пришествии Мессии, и совсем другое — узнать и приветствовать Его, когда Он уже пришел.

Можно ли было так же всерьез отнестись к стихам первых пролетарских поэтов?

(Василий Козин)

Да, увидать в таких стишках явление какой-то новой поэзии было довольно-таки трудно. И не приходится удивляться, что эта пролетарская (лебядкинская) муза не только на первых порах, но и позже не получила признания у знатоков.

Правда, уже тогда прозвучал одинокий голос человека, не побоявшегося заявить на этот счет свое, особое мнение. Но этот голос потерялся в общем гомоне, был заглушён другими — проклинающими, негодующими, отрицающими, глумливо хихикающими.

Тогда возник вопрос о признании пролетарской поэзии, искусства. Вопрос, который ничего не разрешил. И по сие время носятся с ним иные как с писаной торбой, иные заявляют такое:

Не признаю. Заказано в Пролеткульте.

Но тут я должен рассказать вот что.

Однажды Куприна спросили — признает ли он правительство. — Да, конечно, он признает правительство. Дождь идет, и вымокло его платье — признает ли он это? Да, признает. Лопнул городской коллектор, и город затопило нечистотами. Может ли он это признать? Да, он совершенно признает это. Он признает правительство.

И всякий раз, когда меня спрашивают, признаю ли я новое искусство, я вспоминаю фельетонные эти строчки и со смирением в сердце говорю: признаю. Да и как я могу не признать, когда я читаю книги и слышу песни, — и они новые, несомненно новые, и в них часто не испытанные еще в поэзии слова и мысли.

Я признаю, что существует такая любезная им поэзия и отнюдь не психологические трюки, а непременно героический эпос с примитивом во всем, с элементарнейшими чувствами (наслаждение и опасность, восхищение и сожаление), с высокой волей к жизни и со здоровым звериным инстинктом, — это и есть новая поэзия, это поэзия «Варваров», любезная им поэзия.

Книга популярно рассказывает школьникам об особенностях художественной литературы, которая содержит в себе множество увлекательнейших загадок. Авторы ставят своей целью помочь школьникам ориентироваться в огромном океане литературной науки.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

(Сценарии популярной радиопередачи семидесятых годов) В книге собраны сценарии популярных радиопередач "В стране литературных героев". Вместе со школьником Геной и профессором Архипом Архиповичем читатель посетит удивительную страну, где, не старея и не умирая, живут герои, когда-то созданные воображением писателей. Эти радиольесы соединяют в себе занимательные сюжеты с серьезной познавательной проблемой. Издание рассчитано на широкий круг читателей.

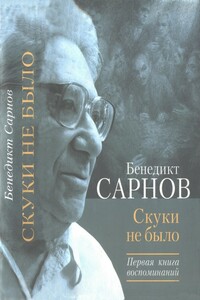

Книгу своих воспоминаний Бенедикт Сарнов озаглавил строкой из стихотворения Бориса Слуцкого, в котором поэт говорит, что всего с лихвой было в его жизни: приходилось недосыпать, недоедать, испытывать нужду в самом необходимом, «но скуки не было».Назвав так свою книгу, автор обозначил не только тему и сюжет ее, но и свой подход, свой ключ к осознанию и освещению описываемых фактов и переживаемых событий.Начало первой книги воспоминаний Б. Сарнова можно датировать 1937 годом (автору десять лет), а конец ее 1953-м (смерть Сталина)

Новая книга Бенедикта Сарнова «Сталин и писатели» по замыслу автора должна состоять из двадцати глав. В каждой из них разворачивается сюжет острой психологической драмы, в иных случаях ставшей трагедией. Отталкиваясь от документов и опираясь на них, расширяя границы документа, автор подробно рассматривает «взаимоотношения» со Сталиным каждого из тех писателей, на чью судьбу наложило свою печать чугунное сталинское слово.В первую книгу из двадцати задуманных автором глав вошли шесть: «Сталин и Горький», «Сталин и Маяковский», «Сталин и Пастернак», «Сталин и Мандельштам», «Сталин и Демьян Бедный», «Сталин и Эренбург».

Наталья Алексеевна Решетовская — первая жена Нобелевского лауреата А. И. Солженицына, член Союза писателей России, автор пяти мемуарных книг. Шестая книга писательницы также связана с именем человека, для которого она всю свою жизнь была и самым страстным защитником, и самым непримиримым оппонентом. Но, увы, книге с подзаголовком «Моя прижизненная реабилитация» суждено было предстать перед читателями лишь после смерти ее автора… Книга раскрывает мало кому известные до сих пор факты взаимоотношений автора с Агентством печати «Новости», с выходом в издательстве АПН (1975 г.) ее первой книги и ее шествием по многим зарубежным странам.

«Вечный изгнанник», «самый знаменитый тунеядец», «поэт без пьедестала» — за 25 лет после смерти Бродского о нем и его творчестве сказано так много, что и добавить нечего. И вот — появление такой «тарантиновской» книжки, написанной автором следующего поколения. Новая книга Вадима Месяца «Дядя Джо. Роман с Бродским» раскрывает неизвестные страницы из жизни Нобелевского лауреата, намекает на то, что реальность могла быть совершенно иной. Несмотря на авантюрность и даже фантастичность сюжета, роман — автобиографичен.

История всемирной литературы — многотомное издание, подготовленное Институтом мировой литературы им. А. М. Горького и рассматривающее развитие литератур народов мира с эпохи древности до начала XX века. Том V посвящен литературе XVIII в.

Опираясь на идеи структурализма и русской формальной школы, автор анализирует классическую фантастическую литературу от сказок Перро и первых европейских адаптаций «Тысячи и одной ночи» до новелл Гофмана и Эдгара По (не затрагивая т. наз. орудийное чудесное, т. е. научную фантастику) и выводит в итоге сущностную характеристику фантастики как жанра: «…она представляет собой квинтэссенцию всякой литературы, ибо в ней свойственное всей литературе оспаривание границы между реальным и ирреальным происходит совершенно эксплицитно и оказывается в центре внимания».

Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР (Главлит СССР). С выходом в свет настоящего Перечня утрачивает силу «Перечень сведений, запрещенных к опубликованию в районных, городских, многотиражных газетах, передачах по радио и телевидении» 1977 года.

Эта книга – вторая часть двухтомника, посвященного русской литературе двадцатого века. Каждая глава – страница истории глазами писателей и поэтов, ставших свидетелями главных событий эпохи, в которой им довелось жить и творить. Во второй том вошли лекции о произведениях таких выдающихся личностей, как Пикуль, Булгаков, Шаламов, Искандер, Айтматов, Евтушенко и другие. Дмитрий Быков будто возвращает нас в тот год, в котором была создана та или иная книга. Книга создана по мотивам популярной программы «Сто лекций с Дмитрием Быковым».