Природа сенсаций - [7]

Иногда я вспоминаю тех счастливцев, которые наблюдают за мной и мне подобными из зала. (Я давно перестал приветствовать их, направляясь к штанге.)

Хотя — такое ли уж счастье проводить жизнь в кресле зрителя? Они срослись со своими стульями. Они — четвероногие. Боюсь, они завидуют мне не меньше, чем я им.

Бывает, по отдаленному гулу я могу догадаться, что некто, дотоле ворочавшийся, сопевший, пивший воду, взял вес. Трибуны рукоплещут, и кто-то в черном костюме выносит на подушке медаль.

В таких случаях я жалею об одном — что не познакомился загодя с победителем, не поговорил с ним. Может быть, я узнал бы, как же, черт возьми, это все делается: ну, штанга на грудь, разножка, зафиксировать вес… А потом выходишь из-под штанги, она падает, пляшет на помосте.

Но спросить некого. Победители не возвращаются в коридорчики. Они остаются в другом мире. (Есть подозрение, что они становятся зрителями.)

Красный мелок совсем короткий, это просто шарик с ноготь размером. Почему так, ясно: красным рисуются не только флаги и закаты, но еще страсть и стыд; не только фон, первый план тоже.

Когда ты рисуешь красным, мне кажется, что ты рисуешь пальцами, по мере надобности стесывая их об асфальт, не догадываясь о том, что такое боль.

Ты рисуешь на асфальте, и если тебе не надоест, вся площадка вокруг памятника Гоголю зарастет плоскими людьми, собаками, кусками игрушечных городов.

Если бы я рисовал, то рисовал бы то же самое.

Вокруг площадки сидят твои друзья (ты их так никогда не называла), в углу стоит милиционер (ты говоришь — «мент», это и вправду короче, удобней) и, около него ведро, в котором с видом земноводного плавает коричневая тряпка.

Когда тебе надоест и ты уйдешь, твои друзья кое-как смоют рисунок, ведро спрячут под скамейку, мент будет доволен и продолжит несение службы.

Судя по тому, сколько времени мент проводит у памятника, он такой же хиппи, как те, за кем он наблюдает. Если он разочаруется в своем мировоззрении, ему легко будет изменить образ жизни: отпороть погоны да сесть на корточки. Волосы отрастут сами. И буква вырастет сама собой: «м» строчная станет заглавной, имя нарицательное — собственным, кличкой.

«Здорово, Мент», — скажут ему. О нем: «Мент свой».

Я думаю, что слово «мент» намекает на старинное «ментор».

Ни первый, белобрысый, ни второй, морщинистый, в железных очках, никакого отношения к тому, что я говорю, не имеют.

В моем рассказе нет смысла. Я просто хочу понять, как назвать тебя. То есть — кто ты?

Тебе надоест рисовать, ты уйдешь с площадки, на повороте погладив мраморный шар, пробежишь по переходу; в переулке стоит моя старая прокуренная машина, внутри которой мой старый прокуренный я.

Лучшая часть машины — номер, 05–15; ты видишь в этих цифрах магию, и когда ты говорила об этом, я относил твои слова к себе.

— В них сила, как в закрученной пружине, — говорила ты, — и пространство. В них неприродная сила, значит, может быть, кусочек Бога. Эти цифры излучают поле, они сильные…

Тогда мы катили, насколько я помню, примерно по Крымскому мосту; я думал, тебе просто хотелось сказать что-нибудь вроде комплимента. Странную форму я оправдал пошлым соображением типа: «Ну, у них так принято».

Все, конечно, оказалось не так, потому что потом ты спросила:

— А в тебе-то есть эта сила? Сжатая спираль, для жизни?

И пальцем нарисовала спираль в моем ухе. На пальце был пластырь, будто ты и вправду рисовала кровью.

Что я, невесомый штангист, мог ответить?

— Ты увидишь, поймешь, — пообещал я.

Это была пустая фраза. Ты и так все видела.

Меж тем Москва плыла и перемещалась позади тебя, в зеркале заднего вида.

Оно в моей машине панорамное, изогнутое, там все искажено. Иногда огромными были твои глаза, иногда — пальцы, челка, еще — то место на скуле, куда наезжал край стриженых волос.

Ни тогда, ни теперь я не вижу тебя в истинных пропорциях.

Я хочу размотать этот узелок, поэтому говорю. Главное, я хочу узнать, как ты сочетаешь логику, прагматизм и последовательность с рисованием на асфальте. Я только знаю — в последующей своей жизни, когда я исчезну, тебе будет еще легче, чем теперь. Ты объедешь мир, родишь детей, будешь жить, не думая ни о деньгах, ни о том, где найти любовь.

Если бы мне вздумалось прожить такую жизнь, которую, я уверен, предстоит прожить тебе, это получилась бы погоня, в ходе ее я б аннигилировался… Это как если б мы устроили гонки Москва — Ленинград, но я ехал бы на своей 05–15, а ты — на «ягуаре». Его тебе подарит какой-нибудь принц Кудах, и не за красоту, а за выдающиеся личные качества.

Ну да, мы стартуем в районе Водного стадиона… Принц машет тебе рукой, весь закутанный в национально-пустынные простыни; машет жирной рукой — темной, волосатой, в перстнях, цепочках, часах.

«Ягуар» поет неслышно, 05–15 дымит. В Тверской губернии у него отваливаются колеса. Ты останавливаешься, чтоб оказать мне первую (и последнюю) помощь. Я залезаю на кожаные подушки твоей новой жизни. Ты перевязываешь мой осколками изрезанный лоб. Ты слизываешь с него кровь.

И, в общем, ты позволишь мне сидеть в твоей машине столько, сколько мне захочется… Потом я все равно останусь, ты все равно уедешь. И через разные промежутки пространства и времени, как километровые столбики у дороги, тебя будут ждать именно те события и люди, которые тебе будут надобны.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Повесть для детей младшего школьного возраста. Эта небольшая повесть — странички детства великого русского ученого и революционера Николая Гавриловича Чернышевского, написанные его внучкой Ниной Михайловной Чернышевской.

В книге собраны самые известные истории о профессоре Челленджере и его друзьях. Начинающий журналист Эдвард Мэлоун отправляется в полную опасностей научную экспедицию. Ее возглавляет скандально известный профессор Челленджер, утверждающий, что… на земле сохранился уголок, где до сих пор обитают динозавры. Мэлоуну и его товарищам предстоит очутиться в парке юрского периода и стать первооткрывателями затерянного мира…

В книгу вошли повести и рассказы о жизни подростков. Автор без излишней назидательности, в остроумной форме рассказывает о взаимоотношениях юношей и девушек друг с другом и со взрослыми, о необходимости воспитания ответственности перед самим собой, чувстве долга, чести, достоинства, любви. Рассказы о военном времени удачно соотносят жизнь нынешних ребят с жизнью их отцов и дедов. Издание рассчитано на массового читателя, тех, кому 14–17 лет.

Без аннотации В истории американской литературы Дороти Паркер останется как мастер лирической поэзии и сатирической новеллы. В этом сборнике представлены наиболее значительные и характерные образцы ее новеллистики.

Умерший совсем в молодом возрасте и оставивший наследие, которое все целиком уместилось лишь в одном небольшом томике, Вольфганг Борхерт завоевал, однако, посмертно широкую известность и своим творчеством оказал значительное влияние на развитие немецкой литературы в послевоенные годы. Ему суждено было стать пионером и основоположником целого направления в западногерманской литературе, духовным учителем того писательского поколения, которое принято называть в ФРГ «поколением вернувшихся».

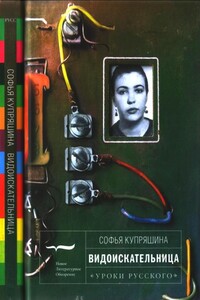

Новая книга Софьи Купряшиной «Видоискательница» выходит после длительного перерыва: за последние шесть лет не было ни одной публикации этого важнейшего для современной словесности автора. В книге собран 51 рассказ — тексты, максимально очищенные не только от лишних «историй», но и от условного «я»: пол, возраст, род деятельности и все социальные координаты утрачивают значимость; остаются сладостно-ядовитое ощущение запредельной андрогинной России на рубеже веков и язык, временами приближенный к сокровенному бессознательному, к едва уловимому рисунку мышления.

Повесть — зыбкий жанр, балансирующий между большим рассказом и небольшим романом, мастерами которого были Гоголь и Чехов, Толстой и Бунин. Но фундамент неповторимого и непереводимого жанра русской повести заложили пять пушкинских «Повестей Ивана Петровича Белкина». Пять современных русских писательниц, объединенных в этой книге, продолжают и развивают традиции, заложенные Александром Сергеевичем Пушкиным. Каждая — по-своему, но вместе — показывая ее прочность и цельность.

Рожденная на выжженных берегах Мертвого моря, эта книга застает читателя врасплох. Она ошеломляюще искренна: рядом с колючей проволокой военной базы, эвкалиптовыми рощицами, деревьями — лимона и апельсина — через край льется жизнь невероятной силы. Так рассказы Каринэ Арутюновой возвращают миру его «истинный цвет, вкус и запах». Автору удалось в хаотическом, оглушающем шуме жизни поймать чистую и сильную ноту ее подлинности — например, в тяжелом пыльном томе с золотым тиснением на обложке, из которого избранные дети узнают о предназначении избранной красной коровы.

Новая книга рассказов Романа Сенчина «Изобилие» – о проблеме выбора, точнее, о том, что выбора нет, а есть иллюзия, для преодоления которой необходимо либо превратиться в хищное животное, либо окончательно впасть в обывательскую спячку. Эта книга наверняка станет для кого-то не просто частью эстетики, а руководством к действию, потому что зверь, оставивший отпечатки лап на ее страницах, как минимум не наивен: он знает, что всё есть так, как есть.