Превратности метода - [94]

«Я не могу воспрепятствовать больному захватить с собой свои лекарства. А поскольку я во всем этом деле являюсь ошибающимся, то также могу поверить, что речь идет о грудном настое, об эмульсии Скотта или о бальзаме Гримо. На «Миннесоте» это вылили бы в воду, строго придерживаясь Восемнадцатой поправки к нашей Конституции, хотя командир, оставшись наедине с собой, был бы пьянее матери, которая его породила». — «Похоже, они уходят», — сказала Мажордомша, расплющив нос о жалюзи. Я посмотрел на улицу: группы людей, будто привлеченные каким-то происшествием, удалялись к зданию таможни, где можно было заметить движение грузовиков и прицепов. «Забастовка окончилась, — заявил я, не задумываясь, торжественным тоном. — Положение нормализуется». — «В стране царит порядок», — сказал янки, комично передразнивая меня.

И снова он пришел в хорошее расположение духа: «Заходите в рубку капитана Немо. Там лучше».

Через задний коридор он вывел меня из дома под широкий навес с дверями, подвешенными под притолокой; навес прикрывал возвышавшуюся над водой бухточки платформу из деревянных досок, которые пахли моллюсками — зеленоватыми бигарро и темно-бурыми альмехас, и выброшенными на берег медузами, и заплесневевшими водорослями. Всепроникающий запах кислого вина и дрожжей, мха и животных выделений, засохшей чешуи, смолы и пропитанного солью дерева — запах таящего в себе гибель моря, так отдающий острым душком замершей на ночь винодельни, откуда разит виноградными выжимками и оставленным суслом. Здесь был ангар, в котором еще недавно хранили свои изящные, стройные, легкие каноэ гребцы Яхт-клуба, обанкротившегося после девальвации. Лодки уже вывезли из ангара, и всё находившееся тут, как и предупреждал консульский агент, своим видом действительно до какой-то степени напоминало викторианскую эпоху и гравюру на меди, кинематограф Люмьера и лавку древностей, воскрешая в памяти иллюстрации к «Двадцати тысячам лье под водой» в издании Гетцеля, с золотым тиснением на малинового цвета обложке. Старые, но своей ковровой тканью на спинках подчеркивавшие чопорность кресла; обстановка а a’ la Pickwick esq с охотничьими рогами, украшавшими стены; офорты, настолько пострадавшие от грибка и селитры, что их сюжеты, исчезнувшие под грибком и селитрой, уже были лишь сюжетами грибка и селитры. И, разглядывая диковины, заполнявшие помещение, успокоенный неожиданным отдалением от людей, мгновения назад проклинавших меня, несколько придя в себя, а после пропущенных стопок даже держась увереннее на ногах, — я поразился тому, что как-то внезапно обрел мужество среди всего окружавшего теперь меня, и перед моими глазами вещи приобретали иное значение, иной масштаб. По-новому воспринималось понятие отдаленности, дистанции, что неминуемая смертельная опасность связывала со временем. Час как-то сразу растягивается до двенадцати часов; каждый жест расчленяется на последовательные движения, точно при военных упражнениях; солнце передвигается по небу скорее или медленнее; открывается огромное пространство между десятью и одиннадцатью; ночь кажется далекой-далекой, и ее наступление будто бесконечно задерживается; приобретает огромную важность шажок насекомого по обложке той книги; паутина паука окутывает всю Сикстинскую капеллу; циничной мне видится беззаботность чаек в такой день, как сегодня, занимающихся своей повседневной рыбной ловлей; кощунственным мне представляется звон колокола в часовне где-то в горах; оглушительно падают капли из крана, как навязчивая мысль: never-more, never-more, never-more….[339]

И вместе с тем поразительна способность повышенного, горячего восприятия того, что появляется, раскрывается, увеличивается, не изменяя своей формы, словно их созерцание может означать попытку уцепиться за что-то и сказать: «Вижу — значит существую». И поскольку вижу, значит — буду существовать тем дольше, чем больше буду видеть, утверждаясь в пребывании в себе и вне себя… Теперь консульский агент мне показывает редкую коллекцию корней-скульптур, скульптур-корней, корней-форм, корней-вещей, корней в стиле барокко либо строгого очертания; переплетенные, запутанные либо благородной геометрии; то танцующие, то статичные, или тотемичные, или сексуальные, нечто среднее между живым существом и теоремой, игра узлов, игра асимметрии, то сущие, то ископаемые — все, что, по словам янки, он насобирал во время частых блужданий по берегам континента. Корни, выдернутые из своей далекой родной земли, вырванные, вытащенные, поднятые, принесенные реками во время половодья; корни, обработанные водой, перевороченные, завороченные, полированные, обкатанные, посеребренные, обесцвеченные, которые после стольких-то странствий, падений, ударов о скалы, сражений с бревнами во врдмя сплава в конце концов потеряли свою растительную морфологию, разлучившись с деревом-матерью, генеалогическим древом, чтобы приобрести округлость женской груди, вид ребра многогранника, морды кабана или рожи идола, челюсти, когтя, щупальца, мужского члена или короны, либо совокупиться в непристойных черепицевидных наслоениях перед тем, как — в завершение многовекового пути — бросить якорь на каком-нибудь берегу, забытом и не упомянутом на картах. Вот эту огромную мандрагору с острыми шипами консульский агент подобрал в устье чилийской реки Био-Био, неподалеку от суровой скалы Кон-Кон, — усыпленной покачиванием на черных водах. А вот эту другую мандрагору, скрученную и похожую на акробата со шляпой-грибом и выпученными глазами, подобную «корню жизни» — женьшеню, что некоторые азиатские народы вкладывают в бутылки со спиртным, он нашел близ Тукупиты, в устье реки Ориноко. Остальные поступили с Невиса из Подветренных островов, с антильского острова Арубы, с гордо высящихся одиноких скал, похожих на базальтовые столбы, что вздымаются близ Вальпараисо в пене прибоя, с грохотом врывающегося в каменные теснины. Достаточно было упомянуть название какого-нибудь порта, как коллекционер показывал корень и речь тотчас же обогащалась ссылками, воспоминаниями, восстанавливались эпизоды, будто слоги, составляющие название того или иного места, сами по себе образовывали все остальное.

Роман «Царство земное» рассказывает о революции на Гаити в конце 18-го – начале 19 века и мифологической стихии, присущей сознанию негров. В нем Карпентьер открывает «чудесную реальность» Латинской Америки, подлинный мир народной жизни, где чудо порождается на каждом шагу мифологизированным сознанием народа. И эта народная фантастика, хранящая тепло родового бытия, красоту и гармонию народного идеала, противостоит вымороченному и бесплодному «чуду», порожденному сознанием, бегущим в иррациональный хаос.

Сборник включает в себя наиболее значительные рассказы кубинских писателей XX века. В них показаны тяжелое прошлое, героическая революционная борьба нескольких поколений кубинцев за свое социальное и национальное освобождение, сегодняшний день республики.

В романе «Век Просвещения» грохот времени отдается стуком дверного молотка в дом, где в Гаване конца XVIII в., в век Просвещения, живут трое молодых людей: Эстебан, София и Карлос; это настойчивый зов времени пробуждает их и вводит в жестокую реальность Великой Перемены, наступающей в мире. Перед нами снова Театр Истории, снова перед нами события времен Великой французской революции…

Повесть «Концерт барокко» — одно из самых блистательных произведений Карпентьера, обобщающее новое видение истории и новое ощущение времени. Название произведения составлено из основных понятий карпентьеровской теории: концерт — это музыкально-театральное действо на сюжет Истории; барокко — это, как говорил Карпентьер, «способ преобразования материи», то есть форма реализации и художественного воплощения Истории. Герои являются символами-масками культур (Хозяин — Мексика, Слуга, негр Филомено, — Куба), а их путешествие из Мексики через Гавану в Европу воплощает развитие во времени человеческой культуры, увиденной с «американской» и теперь уже универсальной точки зрения.

Сборник посвящается 30–летию Революционных вооруженных сил Республики Куба. В него входят повести, рассказы, стихи современных кубинских писателей, в которых прослеживается боевой путь защитников острова Свободы.

«…едва кормчие оттолкнули от берега мощными шестами суда и между рядами гребцов поднялись мачты, я осознал: не будет больше парадов, гульбищ и удовольствий — всего, что предшествует отбытию воинов на поле брани. Теперь будет труба на заре, будет грязь, подмоченный хлеб, спесь командиров, пролитая по глупости кровь, пахнущая зловонным сиропом гангрена».

В сборник произведений современного румынского писателя Иоана Григореску (р. 1930) вошли рассказы об антифашистском движении Сопротивления в Румынии и о сегодняшних трудовых буднях.

«Песчаный берег за Торресалинасом с многочисленными лодками, вытащенными на сушу, служил местом сборища для всего хуторского люда. Растянувшиеся на животе ребятишки играли в карты под тенью судов. Старики покуривали глиняные трубки привезенные из Алжира, и разговаривали о рыбной ловле или о чудных путешествиях, предпринимавшихся в прежние времена в Гибралтар или на берег Африки прежде, чем дьяволу взбрело в голову изобрести то, что называется табачною таможнею…

Отчаянное желание бывшего солдата из Уэльса Риза Гравенора найти сына, пропавшего в водовороте Второй мировой, приводит его во Францию. Париж лежит в руинах, кругом кровь, замешанная на страданиях тысяч людей. Вряд ли сын сумел выжить в этом аду… Но надежда вспыхивает с новой силой, когда помощь в поисках Ризу предлагает находчивая и храбрая Шарлотта. Захватывающая военная история о мужественных, сильных духом людях, готовых отдать жизнь во имя высоких идеалов и безграничной любви.

1941 год. Амстердам оккупирован нацистами. Профессор Йозеф Хельд понимает, что теперь его родной город во власти разрушительной, уничтожающей все на своем пути силы, которая не знает ни жалости, ни сострадания. И, казалось бы, Хельду ничего не остается, кроме как покорится новому режиму, переступив через себя. Сделать так, как поступает большинство, – молчаливо смириться со своей участью. Но столкнувшись с нацистским произволом, Хельд больше не может закрывать глаза. Один из его студентов, Майкл Блюм, вызвал интерес гестапо.

Что между ними общего? На первый взгляд ничего. Средневековую принцессу куда-то зачем-то везут, она оказывается в совсем ином мире, в Италии эпохи Возрождения и там встречается с… В середине XVIII века умница-вдова умело и со вкусом ведет дела издательского дома во французском провинциальном городке. Все у нее идет по хорошо продуманному плану и вдруг… Поляк-филолог, родившийся в Лондоне в конце XIX века, смотрит из окон своей римской квартиры на Авентинский холм и о чем-то мечтает. Потом с риском для жизни спускается с лестницы, выходит на улицу и тут… Три персонажа, три истории, три эпохи, разные страны; три стиля жизни, мыслей, чувств; три модуса повествования, свойственные этим странам и тем временам.

Герои романа выросли в провинции. Сегодня они — москвичи, утвердившиеся в многослойной жизни столицы. Дружбу их питает не только память о речке детства, об аллеях старинного городского сада в те времена, когда носили они брюки-клеш и парусиновые туфли обновляли зубной пастой, когда нервно готовились к конкурсам в московские вузы. Те конкурсы давно позади, сейчас друзья проходят изо дня в день гораздо более трудный конкурс. Напряженная деловая жизнь Москвы с ее индустриальной организацией труда, с ее духовными ценностями постоянно испытывает профессиональную ответственность героев, их гражданственность, которая невозможна без развитой человечности.

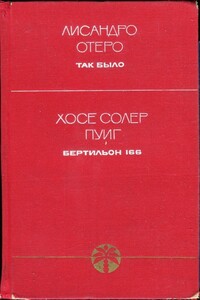

Романы, входящие в настоящий том Библиотеки кубинской литературы, посвящены событиям, предшествовавшим Революции 1959 года. Давая яркую картину разложения буржуазной верхушки («Так было») и впечатляющие эпизоды полной тревог и опасностей подпольной борьбы («Бертильон 166»), произведения эти воссоздают широкую панораму кубинской действительности в канун решающих событий.