Право на сон и условные рефлексы: колыбельные песни в советской культуре 1930–1950-х годов - [11]

В 1920-х годах отечественные исследования, посвященные проблемам сна, ведутся преимущественно с опорой на изучение физиологических рефлексов. Одна из таких работ — статья М. П. Денисовой и Н. Л. Фигурина «Периодические явления во сне у детей» (1926), описывавшая учащение дыхания и движения глазных яблок спящих детей (от 2 месяцев до 2 лет), сочетающиеся со снижением общей двигательной активности[174], — станет отправной для важнейшего открытия фазы быстрого сна (или «сна с быстрыми движениями глаз» — rapid eyes movement, REM-sleep), которое в 1953 году будет сделано американскими учеными — родившимся в России Натаниэлем Клейтманом (1895–1999) и его тогдашним аспирантом (родители которого также родились в России) — Юджином Азеринским (1921–1998)[175]. В 1936 году Клейтман опубликует труд, ставший одним из наиболее фундаментальных вкладов в современную сомнологию (sleep medicine), — монографию «Сон и бодрствование», сформулировав в нем концепцию так называемого «основного цикла покоя-активности» (basic rest-activity cycle, BRAC), определяющего днем чередование сонливости и бодрости, голода и жажды, а ночью — смену медленного и парадоксального сна[176].

Советские физиологи знали об исследованиях Клейтмана уже в 1920-х годах, когда он проводил на себе эксперименты по лишению сна, как некогда их проводила на собаках Мария Манасеина (в 1930-х годах схожие «эксперименты» войдут в практику НКВД и их испытают на себе сотни, если не тысячи арестованных, принуждаемых к самооговору). Упоминал о них и академик И. И. Павлов, полагавший проблему сна одной из ключевых проблем в изучении высшей нервной деятельности. Но ко времени появления обобщающей работы Клейтмана шансов на ее продуктивное прочтение у советских ученых уже практически не было: ко второй половине 1930-х годов научные концепции, исходившие с Запада, заведомо предполагали не столько научную, сколько идеологическую оценку[177]. В данном случае такая оценка была тем более предопределена, поскольку содержательно соотносилась с приоритетными направлениями советской физиологии в лице того же академика Павлова.

Теоретическая и экспериментальная основа исследований советских ученых по проблемам сна и сновидений была сформулирована И. П. Павловым на Конференции психиатров, невропатологов и психоневрологов в Ленинграде в 1935 году, а также в предшествующих этому выступлению статьях «Торможение и сон», «Материалы к физиологии сна» (в соавторстве с Л. Н. Воскресенским), «К физиологии гипнотического состояния собаки» (в соавторстве с М. К. Петровой). Павлов был убежден и не уставал убеждать своих оппонентов в том, что «чем совершеннее нервная система животного организма, тем она централизованней, тем высший ее отдел является все в большей и большей степени распорядителем и распределителем всей деятельности организма»[178]. В павловской теории сна это убеждение предопределило критику любых теорий, допускавших гипотетическое наличие особого психофизиологического центра, ответственного за состояние сна. В отличие от Фрейда, «расслоившего» психику человека в соответствии с различными уровнями ее физиологической детерминации, Павлов настаивал на тотально-централизованной зависимости всех психофизиологических функций у высших животных от работы больших полушарий мозга. В структуре такого — содержательно механистического — моно-каузализма сон описывался Павловым как рефлекторный по своей природе тормозной процесс, обязательный для всех клеток организма. Но «когда мы видим сон каждой клетки, почему говорить о какой-то специальной группе клеток, которая производит сон? Раз клетка есть — она производит тормозное состояние, а оно, иррадируя, переводит в недеятельное состояние и ближайшие клетки, а когда оно распространяется еще больше, то оно обусловливает сон»[179].

Физиологизация сна распространялась Павловым и на психологию сновидений, объяснявшихся им как своего рода эпифеномен торможения «отдела словесной деятельности больших полушарий» (или «второй сигнальной системы действительности)», приходящего в недеятельное состояние, и «отдела, общего с животными» («первой сигнальной системы»), ответственного за «впечатления от всех падающих на нас раздражений». Содержание сновидения результирует в этих случаях заторможенное состояние работы первой и второй сигнальной системы, но в любом случае является вторичным к благодетельности самого сна, имеющего охранительное значение для деятельности центральной нервной системы.

Джамбул — имя казахского певца-импровизатора (акына), ставшее одним из наиболее знаковых имен советской культуры конца 1930-х — начала 1950-х годов. При жизни Джамбула его сравнивали с Гомером и Руставели, Пушкиным и Шевченко, учили в школе и изучали в институтах, ему посвящали стихи и восторженные панегирики, вручались правительственные награды и ставились памятники. Между тем сам Джамбул, певший по-казахски и едва понимавший по-русски, даже если бы хотел, едва ли мог оценить те переводные — русскоязычные — тексты, которые публиковались под его именем и обеспечивали его всесоюзную славу.

Сборник составлен по материалам международной конференции «Медицина и русская литература: эстетика, этика, тело» (9–11 октября 2003 г.), организованной отделением славистики Констанцского университета (Германия) и посвященной сосуществованию художественной литературы и медицины — роли литературной риторики в репрезентации медицинской тематики и влиянию медицины на риторические и текстуальные техники художественного творчества. В центре внимания авторов статей — репрезентация медицинского знания в русской литературе XVIII–XX веков, риторика и нарративные структуры медицинского дискурса; эстетические проблемы телесной девиантности и канона; коммуникативные модели и формы медико-литературной «терапии», тематизированной в хрестоматийных и нехрестоматийных текстах о взаимоотношениях врачей и «читающих» пациентов.

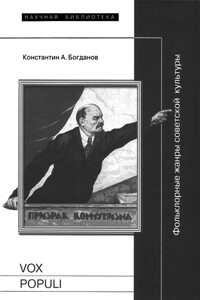

В книге на обширном фактическом материале анализируются дискурсивные особенности советской культуры 1920–1950-х годов — эффективность «ключевых понятий» идеологии в коммуникативных приемах научного убеждения и художественной выразительности. Основное внимание автора сосредоточено на тематических и жанровых предпочтениях в области фольклористики и «народного творчества». Автор дает свои ответы на вопросы: на каких риторических, социально-психологических и институциональных основаниях в советской культуре уживаются соцреализм, эпос (и квазиэпос), сказка (и «советская сказочность»), пафос пролетарской бдительности и популярность колыбельных песен, дидактика рациональности и едва ли не магическая вера в «заговорную силу» слова.

Сборник «СССР: Территория любви» составлен по материалам международной конференции «Любовь, протест и пропаганда в советской культуре» (ноябрь 2004 года), организованной Отделением славистики Университета г. Констанц (Германия). В центре внимания авторов статей — тексты и изображения, декларации и табу, стереотипы и инновации, позволяющие судить о дискурсивных и медиальных особенностях советской культуры в представлении о любви и интимности.

Страх погребения заживо принято считать одной из базовых фобий человеческой психики. В медико-психиатрической литературе для его обозначения используется термин «тафофобия» (от греч. τάφος — гроб и φόβος — страх), включаемый в ряд других названий, указывающих на схожие психические расстройства — боязнь закрытого пространства (клаустрофобия), темноты (никтофобия), душных помещений (клитрофобия) и т. д. Именно поэтому с психологической точки зрения существование историй о мнимой смерти и погребении заживо не кажется удивительным.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга «В поисках смысла: из прошлого к настоящему» историка, доктора философских наук, профессора, строится на материалах дневников Константина Сергеевича Попова. Дневники инженера К. С. Попова – это «история снизу» или «изнутри»: в них передан дух времени через призму жизни обычной семьи. Наследие К. С. Попова развивает такую область исследований, как история и философия повседневности. Книга будет интересна как специалистам, так и тем, кто увлечен историей России начала XX века.

Монография посвящена истории развития российской газетной прессы в годы революции и гражданской войны. В ней рассматриваются вопросы, связанные с функционированием газетной периодики, деятельностью информационных агентств в России, работой цензурных органов и учреждений по распространению прессы Значительное место уделено анализу содержания российских газет окт. 1917–1920 гг. Книга предназначена для студентов исторических факультетов и факультетов журналистики вузов, преподавателей и всех тех, кто интересуется историей газетной печати России.

Чудовищные злодеяния финско-фашистских захватчиков на территории Карело-Финской ССР. Сборник документов и материалов. Составители: С. Сулимин, И. Трускинов, Н. Шитов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Данная работа представляет первое издание истории человечества на основе научного понимания истории, которое было запрещено в СССР Сталиным. Были запрещены 40 тысяч работ, созданных диалектическим методом. Без этих работ становятся в разряд запрещенных и все работы Маркса, Энгельса, Ленина, весь марксизм-ленинизм, как основа научного понимания истории. В предоставленной читателю работе автор в течение 27 лет старался собрать в единую естественную систему все работы разработанные единственно правильным научным, диалектическим методом.

Данная работа представляет первое издание истории человечества на основе научного понимания истории, которое было запрещено в СССР Сталиным. Были запрещены 40 тысяч работ, созданных диалектическим методом. Без этих работ становятся в разряд запрещенных и все работы Маркса, Энгельса, Ленина, весь марксизм-ленинизм, как основа научного понимания истории. В предоставленной читателю работе автор в течение 27 лет старался собрать в единую естественную систему все работы разработанные единственно правильным научным, диалектическим методом.