После запятой - [44]

Лучше не интересуйся, вряд ли кто-то доброжелательный. Если их честно не замечать, кто бы они ни были, вряд ли они меня заметят сами. Раз уж обнаруживается, что миров много, нужно как можно дальше по ним пробраться. Насколько удастся, пока не выдохнешься. Для этого нужно проходить по ним не вдоль, а поперек. Так интересней. Стоит где-нибудь немножко зазеваться, сразу застреваешь. И тут же подкатывают тоска со скукой и склеивают тебя намертво с окружающим. И уже не выбраться. Все становится неизбежным. Кажется данным навсегда. Так со мной не раз было. Не помню только когда и где. А потом, как окончательно обвыкнешься, подступает страх. Ты объясняешь его боязнью потерять кажущийся единственно возможным мир, на деле он от смутного понимания, что тебя обложили, приковали к миру, который для тебя необязателен. Надо только найти свое место, которое действительно мое. У каждого есть такое, я чувствую. Но, наверное, оно не постоянно. В смысле, в какой-то момент, и даже в течение долгого времени, оно может быть одним, а потом в тебе что-то меняется, и тогда тебе соответствует совсем другое место, в которое тебя может запросто вынести по взаимному притяжению, если ты не будешь сопротивляться, держась за уже ненужное, но привычное. Тогда сила, направленная суммарным вектором всех твоих прежних и настоящих и даже будущих усилий, выводит тебя. Вот я уже несусь по всем этим мирам с ускорением. Но ничто в них пока меня не цепляет.

Я уже несусь со скоростью света. Мы мчимся, как стрела. Хватит пришпоривать коня, у него, наверное, все бока уже изранены. Ты мой умный, ты мой преданный, ты хорошо скакал. Мы, кажется, оторвались от погони. Вон лес виднеется, заедем в него, и я дам тебе передохнуть. Сзади стук копыт прекратился. Куда их клячам до тебя! Но славно мы помахались! Скольких я успел уложить, пока не подоспела подмога, а? Ты не помнишь? Меч у меня весь в крови. Правая рука онемела. Я и сам порядком устал. Потерпи немного, там в лесу и вода должна быть, я тебя напою и сам отмоюсь. Куда мы с тобой прискакали? Незнакомая местность, так далеко мы еще не забирались. Это уже или Северные леса, или другое государство. Лишь бы не чужие владения, для новой битвы нам с тобой надо набраться сил, как ты считаешь? Что-то уж очень красиво все вокруг. Какие громадные цветы, я сначала принял их за деревья. Ну вот, здесь и сделаем стоянку. Ты можешь напиться, а я немного посплю. Хотя нет, это может быть опасно. Лучше я посижу, чтоб ты отдохнул, под этим дер… растением, а потом ты поедешь тихим шагом к дому, ты умница, выведешь. А, черт, не заметил, руку поранил, боли не было, надо обвязать. Я-то думал, что это их кровь. Я, кажется, теряю сознание. Это ты, моя милая? Твои ручки делают чудеса. Я уже добрался до дома? Сильно я поранился? Ты уже обвязала, моя любимая. Ну иди скорей сюда, я так по тебе соскучился. Чего ждать? — или ты думаешь, я одной рукой не справлюсь? Ну, не тревожься, со мной все в порядке, ну, иди сюда, мы так давно не виделись, ты же сама хочешь, я знаю. Оставь, оставь, хотя бы твои нежные ручки, ты так ласково до меня дотрагивалась, пока думала, что я без сознания. Вот мои сладкие пальчики, ну, как вы тут без меня поживали, сейчас я вас всех поцелую, вот, вот и вот, и самый маленький, а теперь ладошки, у тебя такие мягкие ладошки и такие душистые, а кожа совсем атласная. Когда ты до меня дотрагиваешься, я тут же выздоравливаю, разве ты не знаешь, глупенькая. Ну-ка, как много пуговиц у тебя всегда. Вот так, ты сама меня раздевай. Хочешь еще раз рассмотреть шрамы? Вот, милая, целуй, целуй, тебе жалко меня, да теперь и на руке будет новый, еще один лишний шрам придется тебе целовать. Вот, и те, что на спине, проведи пальчиком, ох, как хорошо. Ну вот, остался тот страшный на животе, соскучилась по нему? Поцелуй его тоже. Все, я больше не могу, теперь я тебя, сладкая. Ох! О-ооох! Сними, сними совсем, я хочу тебя всю почувствовать. Ляг повыше, я не могу с этой проклятой рукой двигаться. Вот так, обними меня, я буду маленьким ребенком, твоим сыночком. Кушать хочу. О-о-о, сладенькая ты моя нежная. Еще! Еще, я сказал! Ну вот, а где моя розочка, мой цветочек, дай мне сюда, я не могу двигаться. О-о-о. О! А-а-ах! Говори, говори, моя хорошая. Любишь меня, ну, говори еще. О-о-о. Какая ты у меня сладкая, так бы и пил тебя и пил. Я никогда не могу насытиться тобой. Если б не телесная усталость, я бы тебя заласкал до смерти. А-а-ах, глаза закрываются, болен я все-таки сегодня, так хочется тебя дальше любить, но сейчас засну. Чтоб была рядом, когда проснусь, понятно? Я тебя еще хочу. Ох, только провалился в сон, они тут такой шум подняли. Кто тут осмелился находиться, пока я сплю? Она себе такое никогда не позволит. Это кто-то другой. Может, кто-то прокрался в комнату, пока я сплю? Может, кого из слуг подкупили? Слуги-то должны знать, какой у меня чуткий сон, ко мне так просто не подкрадешься, пусть пока думают, что я сплю. Надо меч нащупать. Тысяча чертей, куда он запропастился? Это наверняка заговор. Ведь все отлично знают, что он должен лежать у изголовья, и это правило до сих пор неукоснительно выполнялось. Кто этот мерзавец? В моем доме завелся изменник. Сейчас, после потери крови, с одной действующей рукой да еще безоружный, я неплохая приманка для подлецов, не ведающих, что такое честный бой. Но я так просто не сдамся, чтоб меня, меня, непобедимого, как меня прозвали друзья, а особенно враги, прирезали в собственной постели, как курицу? Кто бы ты ни был, даже если мне придется умереть, ты умрешь вместе со мной, клянусь! Надо незаметно посмотреть в щелочку, чтобы правильно рассчитать бросок. Что-то он совсем притих. Но меня не проведешь! Ах, да это та! Как, она продалась моим неприятелям? Подослать бабу? Но неплохой расчет — женщина не вызовет настороженности у часовых, и потом, они так тихо ступают, что только я один был в состоянии проснуться от ее шагов от болезненного забытья. Они думают, я так ослаб, что со мной безоружным даже баба может справиться! Ну нет, эту тварь я не убью, никогда не опущусь до того, чтоб убить женщину, пусть они не надеются в случае неудачи хотя бы этим запятнать мое имя, — но она назовет зачинщика и всех участников! Да нет, она не за этим сюда пришла. Она продолжает стоять ко мне спиной, хотя чуть ли не сразу почувствовала мой взгляд и вся подобралась. Уж я-то знаю. Нагнулась, якобы чтоб поднять упавший фолиант, который сама же и смахнула со стола, бесстыжая девка, и все для того, чтобы я лучше разглядел ее ляжки. Она знает, что меня к ней влечет, знает с того самого мига, когда она впервые явилась к нам из деревни по просьбе ее дядюшки, смотрителя конюшен, и я оказался дома, обычно я не присутствую при беседе жены с нанимаемыми служанками, но тут все сошлось, и я понял, что она поняла, что меня прожгло до потрохов от ее вида, хотя ничего особенного в ней нет, обычная девка из простонародья, крепко сбитая, но то-то и оно, эти пышные простонародные юбки, как она наловчилась так нагнуться, что они обтягивают ее тело, выпячивая все, что меня волнует, отчего меня кидает в дрожь. Она знает, что я на нее смотрю. Почему я при ней теряю голову? Сколько у нас в услужении таких же девок? Чем она лучше их? Чем она лучше моей нежной, доброй женушки? Моя жена так изысканна, так утонченна, со дня нашей свадьбы она не дала повода к нареканиям, я до сих пор люблю ее так же страстно, как в медовый месяц, а может, даже сильнее, мы связаны с ней нерасторжимыми узами, она мать моих дорогих детей, она выхаживала меня во всех моих болезнях, не гнушалась самой неблагодарной работой по уходу за тяжелораненым, она, одно прикосновение к платью которой я до брака считал высшей наградой, она, за ночь с которой я готов был отдать жизнь! И она ни разу ни в чем не попрекнула меня, никогда я не чувствовал, что забота обо мне, самая неприятная, которой не каждая мать бы занялась, а перепоручила бы слугам, ей не в тягость, она и эта девка с грубыми манерами, выдающими ее низкое происхождение, девка, которая успела, наверное, побывать не под одним моим слугой, и моя чистая, моя прекрасная, за верность которой до гробовой доски я поклялся перед Богом и перед миром! Я закрою глаза, и пусть думает, что уловка ее не удалась, а если будет продолжать шуметь, велю грозно, чтоб удалилась, и скажу жене, чтоб убрала ее из покоев во двор за наглое поведение — кто бы еще осмелился нарушить мой сон? Уже поздно делать вид, что я сплю, она смотрит мне прямо в глаза, таким откровенно зазывающим взглядом, и Бог свидетель, я не могу прикрикнуть на нее, у меня пересохло в горле, и хоть однажды я хочу дотронуться до нее, узнать, такие ли у нее плотные и гладкие ляжки, как мне кажется. Я хочу утонуть в ней, погрузиться в нее. Она такая большая и, наверное, мягкая, но упругая и всегда распространяет вокруг себя запах ванили. Узнать, душится она им или везде у нее так пахнет? Бьюсь об заклад, что везде. У меня никогда не было такой большой женщины, а ведь в детстве под темным покрывалом я именно о такой грезил. Но как же здесь? — когда жена может войти в любую секунду? Она выходит задом и манит, манит руками и особенно взглядом. Нет, она не простая деревенская баба, такая стать, может, в ее предках числится кто-то из моих? Я в детстве мечтал о такой большой пухлой маме, чтоб можно было уткнуться в ее сладко пахнущий подол, сладко и немножко греховно, и зарыдать, и чтоб она гладила меня и утешала, утешала. Я совсем ослаб от ран. Куда она меня манит? А я, оказывается, уже иду за ней. Ага, в этот сарай! — укромное место, вот, она поднимает юбки, о Боже, откуда у меня появились силы, такой напор, я сейчас взорвусь. У нее под юбками ничего нет! О, какое все гладкое, и на вид как свежее сливочное масло, я хочу целовать, но это грех, я своей дорогой жене никогда не целовал задницу, но как мне сейчас хочется целовать и целовать, каждую частичку, чтоб не оставалось местечка, не покрытого моими поцелуями. Какая божественная попочка. Сколько я потерял, что сдерживал свою страсть. Есть ли в мире еще блаженство, сравнимое с этим? Она совсем не похожа на простушку. Я даже не успел спросить, как ее зовут. Но все это мелочи, ничто не имеет значения по сравнению с блаженством целовать эту волшебную плоть, я никогда в жизни не испытывал подобного счастья, не ведал, что в одних только поцелуях может заключаться смысл жизни, сколько упоения, какой восторг целовать эту шелковистую упругость. Она, плутовка, чувствует, как мне нравится ее целовать, придвигается ко мне все ближе и ближе. И смотрит так лукаво через плечо. Кожа такая гладкая, сливочно-розовая. Она продолжает медленно придвигаться ко мне, все плотнее и плотнее, скоро между нами не останется зазора. Как она расширяется вблизи, уже все собой заслоняет, такая огромная, уже и места в мире не осталось, везде ее задница. А она продолжает приближаться, да так требовательно. Мне некуда уже отходить. Я же задохнусь. Она меня приперла к стенке, скоро не смогу отвертеться, и ей удастся прислонить это к моим губам. Я же умру от этого, как она мне омерзительна, почему я думал, что она мне нравится? Я сейчас задушу эту суку, другого выхода у меня нет. А, испугалась! — отодвинулась. Унизить меня хотела, дрянь! До чего же отвратительны эти толстые женские задницы, и как только люди к ним прикасаются! Вот уже кто-то другой ее ласкает в углу. И с таким жаром. Но это не она. И его я не знаю. И не хочу знать. И не вижу. Совсем не вижу. Мне все равно, кто это. Пора уходить, неприятно присутствовать при этой сцене. Да и неприлично. Это же он! В таком случае женщина — это я. Это необыкновенное ощущение от твоих рук, ни с чем не сравнимое, каждый раз, когда мы вместе, я удивляюсь, как я могла забыть его, но потом при расставании опять ничего не помню. Вот и сейчас тоже только ты дотронешься — и кости у меня тают от нежности. Руки такие мягкие и сухие, горячие. Сильные и уверенные. И все равно ласковые. Никогда не сделают больно. Но и никогда особо не вдаются в подробности. Они не лепят, не создают из хаоса форму, а лишь одобрительно проходятся по уже готовому творению. Руки не скульптора, а поклонника искусств. Но не робкого, благоговеющего, а снисходящего. Так большой мастер прошелся бы по изделию любимого ученика, легкими профессиональными движениями подтверждая уже оцененное взглядом. И все же я никак не пойму, в чем секрет твоих рук. Почему я в лучшем случае остаюсь равнодушна к чужим прикосновениям, а чаще всего они меня страшно раздражают? Почему именно ты? В чем разница? Прекрати, опять ты думаешь во время этого! Не хочу пока терять голову, а то быстро все кончится. Голову потерять всегда успею. Нет, она другая! Это явно не я. У меня волосы совсем другие. И руки тоже. Но ты — это ты, сомнения быть не может. С кем же это ты, если это не я? Какое слово противоположно понятию «она»? — другая? Ответ неверный. Правильный ответ «та». Так ты тоже думаешь во время этого? Мне казалось, мужчины на это не способны. Если это не я, то где я? Только что та была я, я чувствовала тебя, а не ее. Я ведь женщина, я вспоминаю. Ты, то есть вы, то есть мы у тебя дома — ничего не изменилось, все на месте. Вот удивительно, твой шкаф чувствует, что я здесь, а ты еще нет. Он мне симпатизирует, признает за свою. И люстра тоже — начала сочувственно покачиваться. Твои вещи меня любят — это ли не доказательство твоей любви! Если бы я раньше могла это заметить, у меня бы не было этих изматывающих сомнений. И стены твои меня мягко поддерживают. Они все за меня, особенно кушетка. Твои вещи ее отторгают, оттого она в такой неловкой позе, ее тело понимает язык предметов. Вот только что-то новое у тебя на стене появилось, мы с этим незнакомы. Я бы, может, не заметила, если бы это не выделялось среди остальных своим равнодушием. Что же ты повесил на стенку? — а, это зеркало. Я уже успела забыть, как я выгляжу. Отчего же я так лучезарно улыбаюсь? — мне казалось, что у меня пакостное настроение. Назло вам, наверное, — я ведь довольно рано, чуть ли не с детства начала тренироваться в невыражении своих чувств, но не в сторону непроницаемости лица — это казалось мне слишком простым, но именно вот так, с точностью наоборот, я, видимо, достигла автоматизма, раз даже сейчас, пока не думаю об этом, тем не менее сияю радостью. Но, по-моему, уже слишком, такая застывшая улыбка, она как будто приросла к лицу. Неужели меня так расстроила твоя очередная измена, что мне свело судорогой рот? Теперь так и буду ходить с этой маской? Помассировать, что ли? Что-то с глазами. И со всем лицом. Я сама себе зазывающе улыбаюсь и подмигиваю. Вот если они сейчас закончат свое занятие и оглянутся. Прекратить эти гримасы. Еще не хватало, чтобы они участливо справлялись, что со мной. Демонстрируя взаимно свою исключительную чуткость. Дотрагиваясь до меня сочувственно. А я как расхохочусь им в лицо и не смогу остановиться. Теперь я плачу? С какой быстротой меняются выражения. Не уследить. Не вглядывайся я так внимательно, лицо с такой бешеной быстротой меняет выражения. Надо оторвать взгляд от зеркала, тогда ужимки прекратятся. Но как? Как отрывают? Сильно потянуть. У меня нет точки опоры. Куда она делась? Могли ли они ее отобрать? Вроде бы они сейчас настолько заняты своим делом, что меня совсем не замечают. У него то и дело нога свешивается с кушетки, он в неудобном положении, ей бы подвинуться немного, что ж она не чувствует. Вроде она и не так уж увлечена происходящим. Оба они слишком скованны. Наверное, сегодня у них первый раз, и вряд ли будет второй. Вот что было странным в зеркале — я их вижу в полный рост, а себя — только до плеч. Не давай ужасу захватить себя. Я помню, что-то случилось. У меня отрезало голову, и поэтому он не может делать это со мной. Но разве живут с одной головой? Наверное, раз я живу. Погоди! — значит, это не зеркало, а фотография! Как я сразу ее не вспомнила. Оттого, видно, что он заключил ее в траурную рамку и выражение на ней еще не устоялось — старое отошло, а новое колеблется, не находя среди его ожиданий ничего определенного. Ты думаешь, твоя фотография подстраивается к нему? Как и любая вещь к своему обладателю. Суть ее никуда не девается, но хозяин может напустить на нее туман своих представлений, через который другим наблюдателям сложно пробраться. Иногда это флер таинственности, все приукрашивающий так, что сторонние чувствуют прелесть, которую не могут объяснить. Редко кто может своим видением оголить суть вещи настолько, что, даже попадая в другие руки, она остается прозрачной. Вот в чем все дело. Я опять начинаю понимать, что происходит. Я уже не первый раз попадаюсь на эту уловку с зеркалом-фотографией. Главное, каждую минуту напоминать себе, кто я, что со мной случилось и где я нахожусь. Тогда я себя не потеряю. Вот почему на ее лице безумие борется с укором. А победит в конце концов любовь. И все это будет неправда. Потому что фотокарточка сделана задолго до знакомства с ним. Как она к нему попала? — выпросил у родителей. Он выбрал именно ее, потому что я тогда была… Я тогда еще была. А потом старалась казаться, и лица получались искаженные. Тогда глядящий на эти карточки должен был проделать тройную работу, чтобы добраться до сути — расчистить то, что я хотела показать, то, что он хотел увидеть, и после этого еще и смочь увидеть то, что есть. Мне уже удается видеть предметы в чистом виде, наверное, оттого, что у меня уже почти не осталось личности, но именно поэтому я не могу расчистить предметы от наслоений, я только вижу сквозь них. Как одна сущность непосредственно воспринимает другую сущность. Как незамутненно предметы видят нас. Хотя если мы как-то относимся к неодушевленным вещам, они начинают отвечать нам тем же, аккумулируя наши чувства и потом возвращая. Если у человека нет любимого кресла или хотя бы подушки, на которых он расслабляется, — он кончает нервным расстройством. Есть люди, у которых в руках все ломается, потому что они боятся вещей. Есть люди, на которых постоянно падают тяжелые предметы, обжигают горячие электроприборы, выплескиваются кипятки — настолько сильную агрессию они из себя исторгают. Есть люди, на которых любая одежда сидит ладно, как бы к тому же покрытая особым составом, отталкивающим пылинки, не впитывающим грязь и сохраняющим от изнашивания. Такие люди могут пройтись по любой местности, во всякую погоду — платье на них будет свежевыглаженным, как только из прачечной, ботинки будут сиять, не омраченные ни одной царапинкой. Мои самые любимые одежды изнашивались через два-три года, буквально рассыпались в руках, хотя я их не так уж и часто носила, только в особых случаях, когда нуждалась в чувстве защищенности. Они, видимо, принимали все на себя. Тряпки же, которые я не любила, носились каждый день, потому что жалко было выбрасывать их новыми, но с ними долгие годы ничего не случалось, и, когда я набиралась духу их все же выбросить, выглядели, как в первый день. Как сильно его квартира обжита им, каждый предмет наполнен его ласковыми прикосновениями, его чувством собственности, его заботами. Я же к ним прикасалась лишь невзначай, и если и переносила на них свои чувства к нему, то лишь в редкие минуты пребывания в его доме без него. Когда он не был рядом. Когда он появлялся, предметы расплывались, теряя не только очертания, но и прикрепленность к месту, кружась в туманном хороводе, пока он своим прикосновением не выхватывал из полубытия, выпукло обозначая, ручку от чашки, часть стола с выглядывающими из-под его руки табачными и хлебными крошками, кусок подушки, на который длинно стекала слюна во сне, загнувшийся край одеяла, приоткрывающий слишком аккуратное для мужчины ухо. Вещи обретали при столкновении с ним недолгую, но предельно яркую жизнь, чтобы, отпущенные, снова уплыть в круговерть неопределенности. Наверное, оттого я не могу теперь на них опираться. Лишенные четких контуров, которые я не удосужилась раньше провести, они пялятся на меня своей неприкрытой сутью, слегка смягчая это разглядывание моим прежним общим к ним смутным расположением. Это досаждает, как взгляд человека, в симпатиях которого ты не сомневаешься, но не понимаешь, зачем он прячется за темными очками. И потом, это сочувствие притягивает, и, поскольку у предметов теперь нет границ, я разрастаюсь до размеров всей квартиры, привычно располагая мебель как органы, расположение и очертания которых я тоже никогда ясно не представляла. Кушетка-сердце продолжает мягко пульсировать их стараниями, шкаф-легкие со скрипом растворил створки под моей попыткой глубоко вздохнуть, заставив от неожиданности забиться сердце, кровь пробежалась быстрее, распрямив затекшие ноги-коридоры, грудь-стены, разжав горло-потолок, помогла проглотить застрявший комок, с силой ударила в голову, заставив схватиться рукам и-ветрами за волосы-облака. Нет пределов моему разрастанию, и, когда я простираю руки для объятья, оказывается, что нечего обнимать, все, чего можно пожелать и представить, находится уже в моих руках, не в ладонях, как раньше, потому что ладоней нет, да в них ничего и не помещалось, а внутри рук, которые руки, только когда я о них так думаю, но это только моя старая установка, когда же я пытаюсь отбросить отжившие представления, сохраняется только одно — ощущение того, что у меня есть оболочка, находящаяся в пределах бокового зрения, но, как только я сосредотачиваю на ней взгляд, она отдаляется до горизонта. Чего только она в себя не вмещает. Все виданное-невиданное. Здесь продолжается погоня, которая недавно со мной приключилась, но теперь я понимаю, что я и беглец, и преследователи, и их собаки, и их кони — все это я. Я земля, по которой они мчатся, я трава, которую они топчут, я ребенок, сидящий на подоконнике, оставленный без присмотра, вот я дотягиваюсь до фрамуги, вот окно уже распахнуто, люди и машины с моего этажа кажутся игрушечными, что будет, авось, пройдет.

МГНОВЕННЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР THE SATURDAY TIMES. ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ПОКЛОННИКОВ ФРЕДРИКА БАКМАНА. Иногда, чтобы выбраться из дебрей, нужно в них зайти. Айзек стоит на мосту в одиночестве. Он сломлен, разбит и не знает, как ему жить дальше. От отчаяния он кричит куда-то вниз, в реку. А потом вдруг слышит ответ. Крик – возможно, даже более отчаянный, чем его собственный. Айзек следует за звуком в лес. И то, что он там находит, меняет все. Эта история может показаться вам знакомой. Потерянный человек и нежданный гость, который станет его другом, но не сможет остаться навсегда.

«Все взрослые когда-то были детьми, но не все они об этом помнят», – писал Антуан де Сент-Экзюпери. «Полдетства» – это сборник ярких, захватывающих историй, адресованных ребенку, живущему внутри нас. Озорное детство в военном городке в чужой стране, первые друзья и первые влюбленности, жизнь советской семьи в середине семидесятых глазами маленького мальчика и взрослого мужчины много лет спустя. Автору сборника повезло сохранить эти воспоминания и подобрать правильные слова для того, чтобы поделиться ими с другими.

Таня живет в маленьком городе в Николаевской области. Дома неуютно, несмотря на любимых питомцев – тараканов, старые обиды и сумасшедшую кошку. В гостиной висят снимки папиной печени. На кухне плачет некрасивая женщина – ее мать. Таня – канатоходец, балансирует между оливье с вареной колбасой и готическими соборами викторианской Англии. Она снимает сериал о собственной жизни и тщательно подбирает декорации. На аниме-фестивале Таня знакомится с Морганом. Впервые жить ей становится интереснее, чем мечтать. Они оба пишут фанфики и однажды создают свою ролевую игру.

«Холмы, освещенные солнцем» — первая книга повестей и рассказов ленинградского прозаика Олега Базунова. Посвященная нашим современникам, книга эта затрагивает острые морально-нравственные проблемы.

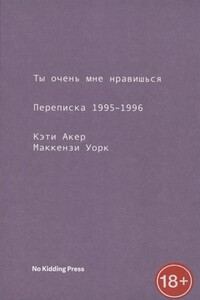

Кэти Акер и Маккензи Уорк встретились в 1995 году во время тура Акер по Австралии. Между ними завязался мимолетный роман, а затем — двухнедельная возбужденная переписка. В их имейлах — отблески прозрений, слухов, секса и размышлений о культуре. Они пишут в исступлении, несколько раз в день. Их письма встречаются где-то на линии перемены даты, сами становясь объектом анализа. Итог этих писем — каталог того, как два неординарных писателя соблазняют друг друга сквозь 7500 миль авиапространства, втягивая в дело Альфреда Хичкока, плюшевых зверей, Жоржа Батая, Элвиса Пресли, феноменологию, марксизм, «Секретные материалы», психоанализ и «Книгу Перемен». Их переписка — это «Пир» Платона для XXI века, написанный для квир-персон, нердов и книжных гиков.

Заветная мечта увидеть наяву гигантских доисторических животных, чьи кости были недавно обнаружены в Кентукки, гонит небогатого заводчика мулов, одинокого вдовца Сая Беллмана все дальше от родного городка в Пенсильвании на Запад, за реку Миссисипи, играющую роль рубежа между цивилизацией и дикостью. Его единственным спутником в этой нелепой и опасной одиссее становится странный мальчик-индеец… А между тем его дочь-подросток Бесс, оставленная на попечение суровой тетушки, вдумчиво отслеживает путь отца на картах в городской библиотеке, еще не подозревая, что ей и самой скоро предстоит лицом к лицу столкнуться с опасностью, но иного рода… Британская писательница Кэрис Дэйвис является членом Королевского литературного общества, ее рассказы удостоены богатой коллекции премий и номинаций на премии, а ее дебютный роман «Запад» стал современной классикой англоязычной прозы.