После запятой - [40]

— Да, именно это я хотел сказать. А вы там были? — Нет, просто предположил. — Но еще смешнее бывает в автобусах. Знаете, там все улицы такие извилистые и в гору, не то что здесь. И еще они очень узкие, а водители автобусов едут на очень большой скорости — знаете, южное удальство. И вот я каждый раз наблюдаю, когда еду в автобусе, жду и думаю — может, теперь они научились? Но нет — каждый раз это повторяется. Те, кому не удалось занять сидячие места, стоят, взявшись правой рукой за поручень — иначе не удержишься при такой езде, а в левой руке у каждого практически сумка или пакет. И вот когда автобус на бешеной скорости поднимается в гору, там есть отрезок, где нужно сделать крутой поворот, и прямо там находится церковь. И вот я каждый раз с ужасом жду и все-таки немножечко не верю — но все на повороте дружно отпускают поручень и начинают креститься и валятся друг на друга. Каждый раз! — Ну, Греция! — все-таки первая христианская страна, ей можно простить. — Нет, первая христианская страна — Армения. Мне один армянин, мой кореш, рассказывал… — Их послушать — они во всем первые. А что ни великий человек — так сразу был армянин. Уши вянут. Евреи хоть молчат в тряпочку, хоть половина великих людей была евреями, к сожалению. А эти прямо с пеной у рта кидаются доказывать, что Нельсон Манделла — армянин, только малость загорел на солнце. — Нет, то, что они — первая христианская страна, то есть первыми приняли христианство как государственную религию — раньше Византии, — исторический факт, я про это читал. Но вот баечка, которую он мне про это рассказывал, как это произошло, мною не проверена. Но в ней нет ничего такого особо для них лестного, так что, может, и правда. Имен уже не помню, был у них какой-то царь, и какой-то князь, его близкий друг, как-то подло его убил и потом свалил в Византию от преследования. Там он и помер благополучно, а его сынок, набравшись на чужбине новомодных идей, решил вернуться с ними на родину. Приехал и начал распространять христианство. А правил тогда уже сын того убиенного царя. Ну, он велел поймать нарушителя спокойствия, допросил, и тот как истинный христианин не соврал, кто он такой. Ну, тут царь велел бросить его в яму, полную гремучих змей, в которой они наказывали самых отъявленных преступников. Бросили, а царю ночью снится сон, что он превратился в свинью, бегает по всему своему государству и хрюкает, сказать ничего не может. И так три раза, то есть три ночи подряд. На третью ночь голос свыше ему сообщает, что все это за то, что он покусился на хорошего христианина, и он должен немедленно его освободить, если не хочет, чтоб все наяву произошло. Наутро царь велит доставить себя к этой яме, — глядь — а тот сидит себе спокойненько среди змей, а те к нему вроде даже ласкаются, но не кусают. Хотя их держали впроголодь и от их жертв на тот же день ничего не оставалось. — Ты хочешь сказать, что змеи пожирали людей? — Ну, змеи искусывали насмерть, а потом птицы расклевывали. А этот сидел себе блаженненько. Царь так поразился, что велел освободить его, попросил прощения, потом расспросил и так проникся, что сделал христианство государственной религией. За что они потом, кстати, расплачивались и до сих пор не могут расплатиться. — Да, впечатлительный был царь, куда там Гамлету.

Кстати, у них там пол-Армении зовут Гамлетами и Офелиями, а другую половину — Гомиками и Джуликами. — Может, Шекспир тоже был армянин? — Но то, что Ной высадился на горе Арарат, — общеизвестно. — Ты чего горячишься? — Это не мое высказывание, я перевожу господина. — Простите, так вы тоже иностранец? — Да, я приехал из Германии. — Я недавно был в Израиле — так армян там немного, но все мало-мальски важные точки у них в руках, христианские, я имею в виду. — А где ж им быть — евреям не надо, не арабам же отдавать? Переведи своему немцу. — Кстати, я не успел ответить на ваш вопрос насчет нашего поколения и религии, который мне эта любезная девушка перевела уже, — извините за дословный перевод, но мне так проще переводить. — Давай, валяй. Между прочим, у них там переводчицы на почасовой оплате. — Кому ты это говоришь? Ладно, неудобно, перевожу дальше. Wie bitte? М-м-м, несмотря на то, что я вырос в Германии, я тоже неверующий, но я тоже пострадал за веру. — Каким образом? — Мне было около семи лет, когда мои родители из чешской католической деревеньки переехали в немецкую протестантскую. Мы оказались единственными католиками на всю деревню — наша семья, я имею в виду. Мои родители как-то проще к этому относились, хотя соседи подчеркнуто холодность демонстрировали. А ко мне дети открытую враждебность проявляли. Мы долго не могли понять, что все из-за различия в конфессии. Потом мы узнали, что даже местный священник счел нужным с аналоя призвать прихожан сторониться нас. — Ну и дела! Переведи, что я считаю это ужасным. — Тем не менее это было так. Но я решил не сдаваться. Не хотят дети играть со мной — я и так обойдусь, хотя семилетнему мальчику это нелегко давалось, но моя независимость обернулась успехом — через какое-то время местный заводила сделал первый шаг. Он подошел ко мне и спросил, почему я не хочу перейти в их веру, тогда все будут со мной дружить. Я ответил, что меня и моя вера полностью устраивает. Тогда он подумал и сказал: «Наш Бог самый сильный. Если ты не подчинишься, Он может тебя уничтожить. Если Он захочет, Он сможет уничтожить весь этот мир целиком. Теперь ты понимаешь, какой Он могущественный?». Я ответил: «В таком случае, наш Бог — могущественнее, потому что на месте разрушенного он может построить новый мир». Я до сих пор горжусь, что в семь лет нашелся так ответить. — Кто этот человек? — Тише, он услышит! — Но ты его знаешь? — Ну так, слышала. Он очень высоко взлетел. Какой-то очень крупный пост занимает в Германии. — Да уж, можно представить, если он в семь лет проявил такое упорство… Скажите, и чем же дело кончилось? — Они меня приняли. — Он что, ради нее приехал сюда? — Да не думаю, наверное, был по делам и совпало. Он собирался ее выставку на Западе организовывать. В общем, неудачно она умерла — у нее все уже было на мази в нескольких местах. Еще пара месяцев — и она пошла бы в гору, каталась бы на «мерсах». — Да уж докаталась. — Простите, но тем не менее вы заявили, что вы — неверующий? — Я не могу назвать себя верующим, к сожалению. Но я стараюсь делать все, что в моих силах. — Например? Простите мне мою славянскую настырность. — Я ничего не имею против славян. Я в детстве жил в Чехии, и у меня остались наилучшие воспоминания. Более того, я считаю, что сейчас вся надежда на Восток, Запад исчерпал свои возможности, он сейчас бесплоден. Жизнь там еле теплится оттого, что людям все приелось. Если Восток не вдохнет свежую струю, там может случиться капут. А что я лично делаю — во-первых, я стараюсь уберечь экологию среды, насколько это от меня зависит. Поэтому я не покупаю машины и не беру такси, хотя по роду деятельности я должен много ездить по городу, — я всегда пользуюсь метро. Потом я выбрал себе такую работу, чтоб иметь возможность реально помогать людям. В основном, я помогаю художникам — я сам мечтал стать художником, но у меня ничего не вышло, зато я в этом неплохо разбираюсь и, если я нахожу хорошего художника, я пытаюсь облегчить ему существование — большая часть моей работы с этим связана. Мне очень жаль, что с ней это случилось, я думаю, она бы далеко пошла. — Скажите, а вы что — армянофил? Вы просто так страстно заговорили о Ное. — Нет, я просто стараюсь быть справедливым. — Слушай, кончай свои бестактные вопросы, у них так не принято. Не видишь, что ли, — человек напрягается. — Насчет фильства или фобии — это у них вообще больной вопрос. Считается дурным тоном спрашивать такое. — Ну да, в семье висельника о веревке не говорят. — Да не в этом дело. Немцы — необычайно благородный народ. Они до сих пор настолько болезненно переживают ошибки своих предков, так раскаиваются, будто сами все это сделали. — Ну еще бы им не переживать! — Не скажи. Сколько было народов, которые совершили подобное, и им всем до фени, их потомкам. Уже скажи спасибо, если они не гордятся своим прошлым. А немцы — мне рассказывала одна моя знакомая, которая переехала жить в Германию, и у нее маленький ребенок, — уже с детсадовского возраста учат детей: «Мы преступная нация, мы совершили большой грех». — Вот доучатся скоро. Будь я на месте этих детей, я бы сказал: «А пошли вы все на… Я — преступник? Ну хорошо, смотрите же, на что я способен!» — Ну да, понятно, по принципу: «Если поросенком вслух, с пеленок, называют, баюшки-баю, даже самый смирненький ребенок превратится в будущем в свинью». Но вообще я жил какое-то время среди них, я заметил такую особенность — они чрезвычайно сентиментальны и… — Ты заметил! Скажите, какой первооткрыватель! — Это все наши русские писатели заметили, кончая Набоковым. — Ну дай мне досказать — у них такая особенная сентиментальность — они должны восторженно любить не просто какого-то человека — масштабы не те, а сразу целую нацию. Потому и сентиментальность, что не целый мир, допустим, сразу, а избирательно что-то одно. Но поскольку собственный национализм у них — табуирован, они выбирают какую-либо безобидную нацию, чаще всего даже выискивают — чем больше она забыта Богом, тем лучше — надо же найти выход страсти. Я встречал многих немцев, нашедших таким образом любовь своей жизни, — вы бы на них посмотрели, — они говорят на другом языке лучше любого представителя этого народа, знают историю, культуру этой страны как свои пять пальцев, любят все это пересказывать, делают это с воодушевлением и в ответственные моменты могут всплакнуть. Разве это не трогательно? — Ну, не знаю. На мой вкус, слишком уж они носятся со своим чувством вины. Могли б и поскромнее быть. — Да, я с тобой согласен, иногда их экзальтированность переходит всякие границы. Но недаром говорят, что человек способен подняться настолько высоко, насколько низко он может пасть. Один мой знакомый еврей рассказывал, — я уж не знал, что и думать, совсем очумел. Короче, ездил он недавно в гости в Германию к своим родственникам, которые там сдались на постоянку… — Да, сейчас большинство евреев сваливают не в Израиль, и даже не в Америку, а в Германию. — А что, резонно — и к России, к дому, поближе будет, и условия там не бей лежачего. Все там сразу получают квартиры, живут на полном государственном обеспечении, как у них там называется — социалку получают, раз в полгода им сверх того выдаются деньги на новую одежду и так далее, еще куча льгот. — Это все прекрасно, но у меня волосы дыбом встают, когда я слышу, что в числе их привилегий находится пункт, который дает им право на большую материальную компенсацию за убиенных бабушек и дедушек, если они смогут доказать, что таковой факт имел место быть. Вот это уже ни в какие ворота не лезет. — Ну ладно — не суди да не судим будешь, как говорил их человек, ставший нашим Богом. — Вот именно, что нашим Богом, которого они распяли. А вспомни, что говорил их Бог: «Око за око, зуб за зуб». Ты вообще читал их Ветхий Завет? — там черным по белому все расписано. С самого начала так повелось, вспомни, ведь они этого и не скрывают, — первым делом они с голодухи потянулись в Египет, потом потихоньку заняли там все теплые места — разве вот только фараоном не стали… — А на фиг им это надо было — они всегда предпочитали роль серого кардинала! — …плодились и размножались, а когда их чуть-чуть прижали — сразу давай вопить. И кстати, когда Моисей их убил египтянина, защищая еврея, евреи же на него донесли фараону. И вот когда Бог ихний услышал их вопли, Он решил их вывести из земли египетской, но опять же заметь — не на пустынные, незаселенные земли, а к другим народам, «где течет молоко и мед». И при этом Иегова велел не просто уходить, а вначале обобрать египтян — он прямо так и высказался. Естественно, что египтяне их не отпустили — и вот Иегова наслал на них семь казней египетских, одна похлеще другой, кончил тем, что убил всех первенцев у египтян, и тогда те рады были вообще избавиться от евреев любой ценой. И ведь если вы внимательно читали Ветхий Завет, фараон не по своей воле, получается, не отпускал их, а вначале «Господь ожесточал его сердце». То есть все эти страдания египетскому народу насылались, чтоб красивше все обставить, чтоб евреи ушли с понтом. То есть он срежиссировал так, что «сделался великий вопль в земле Египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца». И когда они под эти вопли степенно собирались в дорогу, укладывая весь свой скарб, так, чтоб ни одной нитки не осталось, Иегова давал последние наставления своим детям: «Внуши народу, чтоб каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых» и заверял, чтоб не стеснялись — им не откажут. — Глянь, чешет как по писаному. Неужто наизусть выучил? — А чего, врага надо знать в лицо. — Ну, слушайте, терпению моему пришел конец! Или вы прекратите подобные разговоры, или я вынуждена буду вас просить покинуть этот дом! — Да ну? На каких правах вы это сделаете? — А на правах ее подруги. Я уверена, она бы тоже не стала терпеть таких речей! — Слушай, ну ты и правда загнул — надо знать, где и что можно говорить. Тут тебе не общество «Память». — И вообще, чего ты так распоясался, когда ты сам еврей, милый друг? Что ты нацию свою оскорбляешь? — Оттого и оскорбляю, что изнутри ее знаю. Вам не понять всей нашей едкости. — Не надо, у меня все хорошие друзья евреи, и все очень благородные люди. Мне ли не знать своих друзей? Так что ты давай это, кончай грузить. — А вы заметили, что в нашей любимой национальной присказке «жиды спаивают русских» глагол-то двусмысленный. Я не всегда врубаюсь, в каком смысле его употребляют. — Слушайте, это я виноват во всем, я начал свою историю, дайте я ее доскажу, — уж больно она забавная. Так вот, этот мой знакомый еврей поехал в Германию погостить. И все там ему понравилось после совка — и витрины тебе сияют, и товара полно в магазинах, и прохожие улыбаются без конца, как будто рубль хотят занять. Но уж более всего он приторчал на общественных туалетах. Заходишь, говорит, внутрь — тут тебе и музычка сразу начинает играть такая приятная, и ветерочек нежный обдувает, и розами-фиалками кругом благоухает, и стоит все это дело недорого, вот он и повадился во время прогулок по городу туда заглядывать. И вот раз, говорит, выхожу из кабинки, только собрался руки помыть, вдруг один ганс прямо как из-под земли передо мной вырастает, и сурово так, глядя прямо в глаза, вопрошает: «Юда?» Ну я, говорит, струхнул, конечно, кругом никого народу, коленки подкосились, думаю, совру-ка давай: «Найн, нихт», а потом думаю — где ж твоя гордость, выпрямился весь, приготовился к удару и как рявкну: «Йа!» А тот вдруг как грохнется на колени прямо в эту грязь… — Ты ж говоришь, там все чисто? — …начал целовать ему ботинки, чуть не плачет и говорит: «Мой народ очень виноват перед вами! Простите нас, если можете!» — А, я знаю, о ком ты говоришь. Это очень известный художник. Он мне тоже рассказывал эту историю. — Да никакой он не художник, он простой инженер, ты не можешь его знать. Он вообще из Харькова. — Постойте, а мне эту историю рассказывал один правозащитник, он говорил, что это с ним самим случилось, и он вроде бы там ответил: «Ну ладно, чего там, так и быть, прощаю». — Да это вообще очень распространенная байка. Ее даже один очень известный писатель в свою пьесу вставил. — Что за писатель? — А ты все равно не знаешь. Ты ж только классиков читаешь, да и то не наших. А он из молодых, скандальных. — Да один ты у нас такой умник, как я погляжу. — Слушайте, нехорошо это, сидит человек, языка не понимает, а мы обсуждаем его нацию. Давайте прекратим. Но вообще я должна заметить, что довольно показательно, что именно эта история стала притчей и, как вы уверяете, все ее рассказывают. Это лишний раз доказывает, насколько немцы благородны. Недаром они дали миру всю новую философию, и весь романтизм пошел от них же. — Ну еще бы, если прикинуть, они просто обречены на благородство, чего о нас не скажешь. Ну посмотрите, у нас у обоих в одно и то же время было одинаково ужасное прошлое. Но если они, оглядываясь назад, содрогаются и говорят: «Какими же подонками были наши предки», и, зная, что они сами на это не способны, тем не менее берут на себя их вину и даже пытаются искупить — то есть вдвойне проявляют благородство, — то мы, оглядываясь назад, на свое прошлое, думаем то же самое, и тут же себя одергиваем: «А на каком допросе я бы сломался? Может, уже после первой же пытки начал всех закладывать? А может, еще раньше, из страха, что станут брать близких?». То есть мы себя чувствуем вдвойне в говне. А они могут себе позволить быть порядочными. — По-моему, наши народы вкладывают в это слово не один и тот же смысл. У нас если человек не предает явно, не делает в открытую гадостей, то он уже вроде и порядочный. А у них все это идет больше от слова «порядок». Немца особенно не загрузишь своими проблемами, я это по своим знакомым знаю, но если он что-то решит взять на себя, предварительно все обдумав, то он будет тянуть лямку уже до конца, сколько бы по ходу дела на него ни грузили, и не будет ныть, типа: надо же довести дело до конца. — Знаете, хороший анекдот, он хоть и с бородой, но ужасно мне нравится. Собрались как-то в Америке на самом верхнем этаже небоскреба главы государств для переговоров и заспорили, чей телохранитель преданнее. Естественно, каждый уверяет, что его. Решили провести эксперимент. Первым призывает к себе своего телохранителя американский глава. Спрашивает: «Ты мне предан?» — «Предан». — «Пойдешь ради меня на любую жертву?» — «Пойду». — «Умрешь за меня, если понадобится?» — «Умру». — «Ну вот видишь раскрытое окно? Прыгай!». Тот подходит, наклоняется к уху и шепчет: «Вы же знаете, я вам, конечно, предан, и умру за вас, если понадобится. Но так, ни за что ни про что? Поймите, у меня — жена, дети…» Тот его отпускает. Все в точности повторяется и с английским главой, и с французским, и с немецким. Наконец подзывает своего телохранителя русский глава: «Ты мне предан? — «Так точно!» — «Умрешь за меня?» — «Слушаюсь!» — «Ну вот окно — прыгай!» Тот разбегается — и вниз головой. Внизу его подхватывают на растянутый матрас, тут же подбегают репортеры и спрашивают: «Скажите, неужели вы заранее знали, что вас подстрахуют?» — «Нет, конечно». — «Зачем же вы прыгнули?» — «Поймите, у меня — жена, дети…» — Нормально. Давай я ему переведу, а то он, бедный, слушает и не понимает, о чем идет речь. Скучно ему, наверное. — Что ты оправдываешься, переводи. Но только анекдот, остальное — не надо. — Ну я ж не дура, сама понимаю. — Слушай, ты ему потом скажи по-бусурмански, может, он выберет время на мои работы взглянуть? Чем черт не шутит, вдруг понравится? — Ладно, но не сейчас скажу. — Да-да, я все понимаю, конечно. Так, когда время будет. Но ты просто замолви за меня словечко, скажи, что я не последний из рисовальщиков. И кстати, скажи, что я уже был в Германии пару раз, но еще не выставлялся там. Зато у меня были групповые выставки в Голландии, во Франции… — Как вы все разъездились, однако, — кого ни послушаешь — все успели везде побывать. — А вы что — еще нет? — Мне как-то не привелось. Я не представляю до сих пор, как это делается. Нужны ведь какие-то приглашения, визы? — Ну вы можете просто купить путевку, если финансовое состояние позволяет. — Увы, мои финансы поют романсы. — Господи, вот еще один пошляк. Где только она их выкапывает? — Тише ты — может, это знакомый родителей. — Ты смотри — немец оценил анекдот! — А что, он вроде нормальный с виду мужик, чему ты удивляешься? — Да просто у них совсем другое чувство юмора, чем у нас, я давно приметила. И плачут они совсем над другими вещами. — Ну, это ты преувеличиваешь. — Могу привести пример. — Ну? — Вот хотя бы — своими глазами видела — дочка моей подруги, которая живет там, выписывает журнал — такой, подростковый, ей двенадцать лет. И вот в этом журнале картинки — шел мальчик по улице и вдруг увидел девочку в короткой юбке и пошел за ней следом. Потом он увидел девочку в более короткой юбке и пошел за второй девочкой. А теперь скажите, чем болен мальчик? — Ну, не знаю, близорукостью? — Не угадал. — Нормальный мальчик, чем он может быть болен? Любовью к девочкам? — Нет, правильный ответ: кариесом, потому что девяносто процентов населения страдают кариесом. — Да брось! — Своими глазами видела! — Ну что ж, зато у них чистота и порядок, не то что у нас. — Кстати, ты заметил при этом, что у них храмы переместились. Вот вы тут разглагольствовали про церкви, а какие здания у них теперь самые роскошные, самые модерновые и привлекают наибольшее число посетителей? Даю наводку — эти здания вы тоже упоминали. — Музеи? — Музеи, как правило, пустуют, — общественные туалеты. Больше всего усовершенствований за двадцатый век коснулось именно этой сферы. Чего только не придумали, казалось бы — ну что может быть еще, ан нет, с каждым приездом обнаруживаешь что-то новенькое. Скоро люди оттуда вообще не будут вылезать, влюбленные будут там стрелки забивать, деловые люди станут там вести переговоры. — Да, если б туда еще и телевизор… — Такие уже есть, скоро там будут спектакли ставить, балет, там, опера. — Ничего вы не понимаете — тем эти места и хороши, что человеку можно там уединиться, газетку почитать, просто подумать — лучше места не придумаешь. — С этими туалетами мне одно непонятно. Допустим, все эти ваши евреи не врут, с каждым из них в отдельности произошла идентичная история, допустим, но как они могли понять такую довольно сложную фразу на немецком языке: типа прости и так далее — ведь в школе у нас основным иностранным был английский. — Слушай, проехали уже. Не буди лиха… — Но помяните мое слово — немцы еще наплачутся, что снова их к себе пустили. Появится Гитлер второй и даст им прикурить от газовой зажигалки. — Уже не появится. Ситуация изменилась — так же, как у нас уже не появится второй Сталин. Проехали. — Ну это мы посмотреть будем, как говорится. — А что евреи? Между прочим, вы знаете, как Запад все это воспринимает? Они боятся совсем другого, у них везде предупреждающие плакаты «Русские идут!» — вот чего они боятся. — И правильно делают. Боятся — значит, уважают. Мильоны вас, нас тьмы, и тьмы, и тьмы… — На этом Западе только и разговоров что о «русской мафии». Она теперь у них заместо КГБ. — Свято место пусто не бывает. Надо же им кем-то пугать маленьких детей, чтобы слушались. Все средства хороши, лишь бы отвлечь людей от внутригосударственных проблем. А русские сейчас — самый безобидный козел отпущения, говори что хочешь — эта страна семьдесят лет была за «железным занавесом», известно, что там есть Сибирь, медведи, коммунисты и водка. Все. Ну, может быть, слой суперутонченных эстетов добавит к этому списку Достоевского, балет и Солженицына, ну еще черную икру. Неизвестно, чего ждать от такого народа, ну и давай про мифическое КГБ или русскую мафию. — Ну, допустим, не такое уж мифическое. — Но не в такой наивногиперболизированной форме, в какой они воспринимают. Ну что такое КГБ — это было страшно для нас, а им-то что? Чего они боялись? — Между прочим, говорят, что русские своей наглостью, нахрапистостью и беспринципностью переплюнули уже итальянскую мафию. На Западе все-таки привыкли вести борьбу более цивильными средствами. — Ну ничего, скоро они сами, своими руками воздвигнут новый «железный занавес», только замок будет висеть с противоположной стороны. — Но тогда они захлебнутся в собственном дерьме. Это будет довольно рискованный поступок. Так все можно было спихивать на русских. — У них не так много дерьма, чтоб можно было захлебнуться. Наоборот, это нам грозит, если появится новая стена. Так хоть все наши подонки вышли наружу. — Ну прям уж они такие святые, только цветочки ходят нюхать в свои общественные сортиры. Или они их специально для русских построили? — А что они, собственно, понимают под «русскими»? Может, тех же евреев, но только русскоязычных? Потому что, насколько я знаю, у русских нет никаких шансов зацепиться на Западе официально. — Ну так и что? Разве это нас остановит? Лишь бы наши не стреляли в затылок на границе, а там пробьемся. Были люди, которые раньше, рискуя жизнью, переходили границу. — Ну, им-то было легче, их было мало, и их принимали с распростертыми объятиями, сразу узаконивали во всех правах. А мы там живем на птичьих правах — ни визы, ни разрешения на работу. — Но ты ж ни разу не пропал? Ты ж всегда с бабками возвращаешься оттуда? — Ну это да. — Я не знаю — а чего вы все туда рветесь? Там же скучно. — Кто тебе сказал такую чушь? — Все говорят. Да я и сама представляю — тихая Европа, аккуратные газоны, все очень прилично, истеблишмент. Все ложатся спать после девяти вечера, чтоб с утра опять пахать, даже собачки какают только в строго отведенных местах. — Ну это смотря где. В Берлине и Амстердаме нельзя и шагу пройти, чтоб не споткнуться о собачье дерьмо. И жизнь в этих городах, соответственно, кипит. — Значит, я теперь смело могу вооружиться ориентиром — вышла на улицу — нет собачьего дерьма — значит, в этом городе нечего ловить — обратно на поезд и поехала дальше? — Примерно так. Только зачем тебе на поезд? Так тебе никаких денег не хватит. Все нормальные люди ездят автостопом. Это бесплатно и намного интересней. — Нормальные — в смысле — наши? — Ихняя молодежь тоже. А чего тратиться, если тебя подвезут на машине со всеми удобствами, по дороге еще угостят кофе, а то и завтраком в придорожном кафе. — Ну да, и начнут приставать. — Да на кой ляд ты им сдалась? Прости, я не то хотел сказать. Но там мужики не такие озабоченные, как у нас. Я не знаю, я не баба, но мне все девчонки рассказывали, что с этим — никаких проблем. Там же культурные люди — владеют своими инстинктами. — Я все-таки не пойму — вот вы все рассказываете, как там живете, ну хорошо, ездите стопом бесплатно, может, по дороге вас накормят, но что дальше? Надо же где-то спать, что-то есть, где вы деньги берете, если у вас нет разрешения на работу? — Вы знаете, кто как, у меня полно знакомых — уличных музыкантов. Некоторые обосновываются в одном городе, играют на улицах или в ресторанах, а другие мотаются по разным странам. Вот она, например, я знаю, рисовала на улицах. — И что, покупали? — А как же. Это зависит оттого, как себя подать. Она ж была девчонка симпатичная сама по себе, еще как-нибудь экстравагантно одевалась — повязку на голову нацепит или мелкие негритянские косички заплетет — народ уже притормаживает рядом с ней, заглядывают через плечо — что она там малюет. Народ-то в основном по улицам ходит непритязательный, в искусстве мало чего смыслит, главное — чтоб было похоже и чуть покрасимше, чем в действительности, других запросов нет. Вот она и не старалась особо, не выкладывалась — намазюкает похоже и протягивает с улыбкой, хлопая своими длинными ресницами. Форины — давай таять, и протягивали баксов больше, чем она запрашивала. Девчонкам вообще там легче в каком-то смысле. Я ведь с ней за границей познакомился, хоть и жили всю жизнь на одной улице. Сам видел, как она там работала. — Да, у них же феминизм расцветает в полный рост. Бабе там пропасть не дадут. Нам там приходится покруче. — Ну хорошо, а чем вы там занимаетесь, на что живете? — Ну, у меня талантов нет никаких, поэтому я подрабатываю на черных работах — в ресторанах ли, на стройках, где придется. Всегда найдутся люди, готовые взять тебя без бумаг на работу, чтоб платить раза в два-три меньше, чем пришлось бы своему платить законно. — Ну и стоит ли ради этого уезжать отсюда? Я вижу, вы довольно одаренный молодой человек, могли бы здесь заниматься наукой, а вы размениваетесь на такое. В чем смысл? Тем более что я совершенно согласен с девушкой — там же скучно! — Ну, вы знаете, скука — это внутренний императив, а не наружный. Если для того, чтоб вам не было скучно, вы нуждаетесь, чтоб вас прокатили на тройке с бубенцами, а потом пустились в припляс с гармошкой, с балалайкой, то вам ничто уже не поможет. А мне как раз интересно повидать другие страны, другую жизнь. Каждая страна со своими приколами, своими прибамбахами, начинаешь понимать, что все относительно. И это при том, что я ездил только по Европе. Вот у меня мечта, хочу рвануть в Непал, мне много хорошего про него рассказывали. У меня один приятель там в тюрьму угодил, но пока был на свободе — многого насмотрелся. Ему там очень понравилось. — А за что он в тюрьму попал? Он что, тоже из «новых русских»? Торговал там? — «Новым русским» в Непале нечего ловить. Туда едут лучшие люди. А с ним история долгая, стоит ли рассказывать? — Ну уж расскажите, раз начали. Мне интересно, за что лучшие люди могут угодить в тюрьму, да еще в такой экзотической стране. — Ну, в общем, человек он вашего примерно поколения, да и история сама не первой свежести, произошло это лет десять назад, сейчас точно вспомню… — Да ладно уж, это не важно, рассказывайте! — Ну, в общем, он был тоже художником, очень неплохим, я у него по молодости многому учился, фамилии называть не буду, может, вы его знаете. Но он еще был и пианист, довольно скандальный. — Но уж этого я, простите, никак не пойму — каким образом пианист может быть скандальным? Я отдаю вам должное, вы — ваше поколение и ваши единомышленники из моего поколения на многое способны, но это…

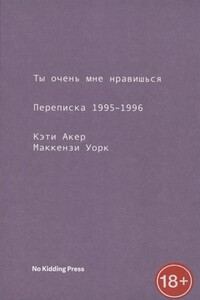

Кэти Акер и Маккензи Уорк встретились в 1995 году во время тура Акер по Австралии. Между ними завязался мимолетный роман, а затем — двухнедельная возбужденная переписка. В их имейлах — отблески прозрений, слухов, секса и размышлений о культуре. Они пишут в исступлении, несколько раз в день. Их письма встречаются где-то на линии перемены даты, сами становясь объектом анализа. Итог этих писем — каталог того, как два неординарных писателя соблазняют друг друга сквозь 7500 миль авиапространства, втягивая в дело Альфреда Хичкока, плюшевых зверей, Жоржа Батая, Элвиса Пресли, феноменологию, марксизм, «Секретные материалы», психоанализ и «Книгу Перемен». Их переписка — это «Пир» Платона для XXI века, написанный для квир-персон, нердов и книжных гиков.

Заветная мечта увидеть наяву гигантских доисторических животных, чьи кости были недавно обнаружены в Кентукки, гонит небогатого заводчика мулов, одинокого вдовца Сая Беллмана все дальше от родного городка в Пенсильвании на Запад, за реку Миссисипи, играющую роль рубежа между цивилизацией и дикостью. Его единственным спутником в этой нелепой и опасной одиссее становится странный мальчик-индеец… А между тем его дочь-подросток Бесс, оставленная на попечение суровой тетушки, вдумчиво отслеживает путь отца на картах в городской библиотеке, еще не подозревая, что ей и самой скоро предстоит лицом к лицу столкнуться с опасностью, но иного рода… Британская писательница Кэрис Дэйвис является членом Королевского литературного общества, ее рассказы удостоены богатой коллекции премий и номинаций на премии, а ее дебютный роман «Запад» стал современной классикой англоязычной прозы.

Рассказ о безумии, охватившем одного писателя, который перевоплотился в своего героя, полностью утратив чувство реальности.

Лив Карин не может найти общий язык с дочерью-подростком Кайей. Молодой доктор Юнас не знает, стоит ли ему оставаться в профессии после смерти пациента. Сын мигранта Иван обдумывает побег из тюрьмы. Девочка Люкке находит своего отца, который вовсе не желает, чтобы его находили. Судьбы жителей городка на западном побережье Норвегии абсолютно случайно и неизбежно переплетаются в истории о том, как ссора из-за какао с булочками может привести к необратимым последствиям, и не успеешь оглянуться, как будет слишком поздно сказать «прости».

Решили похитить богача? А технику этого дела вы знаете? Исключительно способный, но бедный Рамеш Кумар зарабатывает на жизнь, сдавая за детишек индийской элиты вступительные экзамены в университет. Не самое опасное для жизни занятие, но беда приходит откуда не ждали. Когда Рамеш случайно занимает первое место на Всеиндийских экзаменах, его инфантильный подопечный Руди просыпается знаменитым. И теперь им придется извернуться, чтобы не перейти никому дорогу и сохранить в тайне свой маленький секрет. Даже если для этого придется похитить парочку богачей. «Украсть богача» – это удивительная смесь классической криминальной комедии и романа воспитания в декорациях современного Дели и традициях безумного индийского гротеска. Одна часть Гая Ричи, одна часть Тарантино, одна часть Болливуда, щепотка истории взросления и гарам масала.

В Германии стоит аномально жаркая весна 2018 года. Тане Арнхайм – главной героине новой книги Лейфа Рандта (род. 1983) – через несколько недель исполняется тридцать лет. Ее дебютный роман стал культовым; она смотрит в окно на берлинский парк «Заячья пустошь» и ждет огненных идей для новой книги. Ее друг, успешный веб-дизайнер Жером Даймлер, живет в Майнтале под Франкфуртом в родительском бунгало и старается осознать свою жизнь как духовный путь. Их дистанционные отношения кажутся безупречными. С помощью слов и изображений они поддерживают постоянную связь и по выходным иногда навещают друг друга в своих разных мирах.