Полёт хмыря - [4]

Еще аргумент — да такой, что я прыгнул на стену (кстати, в далеких веках бег вверх по стене был модным видом спорта; после достаточной тренировки удавалось взлететь на два-три метра по отвесной плоскости) — аргумент, глаголю, представил Альбер Камю — услужливо подвернувшись под руку старым эссе об Оскаре Уайльде.

Блестящее эссе. Так и так, до чего славно, что Оскар Уайльд все же получил свой шанс выгодно обменять “самый высокий ум” и “самые ослепительные чары таланта” на “новое благородство” и неожиданную простоту соизмеримости с другими людьми. Я не припомню, чтобы самому Альберу Камю довелось приобщиться к новому благородству столь затейливым способом. Альбер Камю даже — поправьте — в армию не попал по состоянию здоровья. Также странно, что эссе написано в 1952 году, то есть уже не мальчиком и уже после войны. Опасаясь выставить в качестве мотива глупость автора (что было бы ни с чем не сообразно и обидно покойнику), выставлю как таковой зависть. Той самой — неожиданной — простоты мотив: слава Богу, и Оскара Уайльда опустили. А если бы не опустили? О, если бы не — не стал бы тогда Уайльд подлинным гением; а главное, каково было бы жить мне, тоже великому уму и ослепительному таланту (увы, опущенному, если не судебным процессом, так историческим). Одно из двух: либо жить, либо признать, что без страданий можно обойтись и остаться собою — остаться полубогом, не становясь человеком. (Вот Пруст о том же Уайльде куда гуманнее отозвался. Вы себе, кстати, представляете Пруста моющим пол тюремной камеры?) Когда речь заходит о ценности жизни, договариваются до удивительного. Не Альбер Камю прав, а Даниил Заточник, памятник XIII века: “Яко же бо олово гинет часто разливаемо, тако и человек, приемля многия беды”. Прав Казанова, который в венецианской тюрьме Пьомби (Пломб, переводит журнал Достоевского “Время”) не оценил милости тюремщиков, вручивших ему Боэция и клистирную трубку. (“Бежать была единственная моя мысль; у Боэция не говорилось, как это сделать, и я перестал его читать”.) Правы французские аристократы, представлявшие, для препровождения времени, шуточное гильотинированне. (Кстати, куда их помещали, разрушив Бастилию? Красивых старых названий много: Венсенский замок, Бисетр, Шарантон, Сент-Пелажи; успела ли диктатура народа построить новое свое?) Можно и нужно сострадать Новикову, который после шлиссельбургской отсидки чувствовал только “ленивое равнодушие” (а также “крайне загрубел и одряхлел: голова тупа, руки дрожать начали”) — но не восхищаться же им, сломанным человеком, который полюбил пословицу “Пуганая ворона куста боится” и двадцать оставшихся лет жизни возделывал свой сад — то ли аллегория, то ли карикатура, то ли мелочно, фотографически точная иллюстрация. Ничего, кроме неочищенного ужаса, не вызывает судьба так называемого декабриста Батенькова (двадцать лет в каземате, без бумаги, без книг, без собеседников). “В первые четыре года, — пишет Н. И. Греч, — он несказанно мучился, а потом попривык”. (“На первый раз впечатление невыгодное, но это все ничего; стоит только минуты две побыть у нас, так и пройдет, и не почувствуешь, как все пройдет, потому что и сам как-то дурно пропахнешь, и платье пропахнет, и руки пропахнут, и все пропахнет, — ну, и привыкнешь. У нас чижики так и мрут”.) Человек не чижик, в конце концов, не помрет от неприятных запахов и общей затхлости. Разве что — как Батеньков — разучится говорить и забудет слово таракан.

Только гневом и презрением следует отвечать адептам высшего благородства, постигаемого в обществе крыс жирных, как кролики. Пусть в принудительном порядке дружат с простым народом его любители. (“Вся эта компания, раздосадованная тем, что мои товарищи не платят тюремных податей, решила ночью, как говорится, напустить на нас змей, то есть отодрать предназначенной для этой цели веревкой. Двое из молодцов начали посвистывать по-змеиному, а третий — работать веревкой. От ударов трещали доски, а избиваемые молчали. Мерзавцы, не слыша воплей своих жертв, перестали лупить их веревками и принялись забрасывать кирпичами и всякими обломками” — мнение о простых людях испанского плутовского романа. “Впрочем, народ больше боится Шатле, чем Бастилии. Он не боится ее потому, что она ему чужда, у него нет данных попасть в эту тюрьму. В силу этого он не сочувствует тем, кого там держат, и в большинстве случаев не знает даже их имен. Он не выражает никакой признательности благородным защитникам его интересов” — мнение о простых людях Мерсье.) О чем речь, никто не зарекается. Просто обычай позиционировать нужду как добродетель слегка непристоен, и некоторые красивые слова очень хочется вбить в произносящую их глотку.

Еще есть — куда ж без нее? — эстетика. “Пленный рыцарь” Лермонтова, Железная Маска, Шильонский узник, ландшафт романтического воображения, где крупным планом то Бастилия (“преисподняя для живых”), то колодцы Свинцовой тюрьмы Пьомби (“подземные камеры, в которых всегда по колено стоит вода”). Лязг чьих-то цепей, вой чьего-то безумия — и умирающий герой пытается приподняться со своей загаженной соломенной подстилки — и музыкальное сопровождение, Rammstein или Бетховен — и рыдают в зрительном зале — и гордый ребенок удерживает слезы, чувствуя, что это он сейчас в последний раз сжимает в кулак непослушную руку. Терапевтический эффект немалый, но единственный. И нужно помнить, что, в отличие от зрителей, персонажи трагедии катарсиса не испытывают.

Будущее до неузнаваемости изменило лицо Петербурга и окрестностей. Городские районы, подобно полисам греческой древности, разобщены и автономны. Глубокая вражда и высокие заборы разделяют богатых и бедных, обывателей и анархистов, жителей соседних кварталов и рабочих разных заводов. Опасным приключением становится поездка из одного края города в другой. В эту авантюру пускается главный герой романа, носитель сверхъестественных способностей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

УДК 821.161.1-31 ББК 84 (2Рос-Рус)6 КТК 610 Ф49 Фигль-Мигль Долой стыд: роман / Фигль-Мигль. — СПб. : Лимбус Пресс, ООО «Издательство К. Тублина», 2019. — 376 с. Автор этой книги называет себя «модернистом с человеческим лицом». Из всех определений, приложимых к писателю Фиглю-Миглю, лауреату премии «Национальный бестселлер», это, безусловно, самое точное. Игры «взрослых детей», составляющие сюжетную канву романа, описаны с таким беспощадным озорством и остроумием, какие редко встретишь в современной русской литературе.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

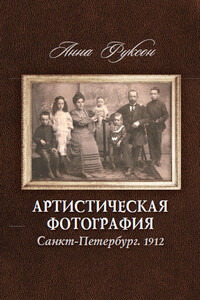

Главными героями книги являются несколько поколений одной петербургской, интеллигентной еврейской семьи. Повествование начинается с описания одного из тяжелейших дней блокады, когда героине Фирочке исполняется 30 лет. Однако в поле зрения читателя попадают и светлые моменты жизни этой некогда большой и дружной семьи – о них вспоминает угасающая от голода и болезней мать, о них напоминает и представленная на первой странице обложки подлинная фотография семьи. Тогда, в 1912 году, все они, включая годовалую Фирочку, были счастливы и благополучны.

В книге затронуты вечные темы – противостояние добра и зла, человек и война, связь поколений. Время действия – гражданская и Первая Мировая, Вторая Мировая войны. На первой сражался отец, на второй – отец и сын, которые имеют неразрывную духовную связь. И хоть перманентность войны угнетает, эта духовная связь между людьми, не дающая временам прерваться, не позволяющая ушедшим сгинуть без следа, сообщает радость. Радость и заслуженную благодарность, отзывающуюся в сердцах тех, кто живет сейчас. В романе переплетены реальность и вымысел, философия и обыденные размышления.

Действие романа охватывает период с начала 1830-х годов до начала XX века. В центре – судьба вымышленного французского историка, приблизившегося больше, чем другие его современники, к идее истории как реконструкции прошлого, а не как описания событий. Главный герой, Фредерик Декарт, потомок гугенотов из Ла-Рошели и волей случая однофамилец великого французского философа, с юности мечтает быть только ученым. Сосредоточившись на этой цели, он делает успешную научную карьеру. Но затем он оказывается втянут в события политической и общественной жизни Франции.

Мы путешествуем на лазерной снежинке души, без билета, на ощупь. Туда, где небо сходится с морем, где море сходится с небом. Через мосты и тоннели, другие города, иную речь, гостиницы грез, полустанки любви… – до самого горизонта. И обратно. К счастливым окнам. Домой.«Антология Живой Литературы» (АЖЛ) – книжная серия издательства «Скифия», призванная популяризировать современную поэзию и прозу. В серии публикуются как известные, так и начинающие русскоязычные авторы со всего мира. Публикация происходит на конкурсной основе.

Михейкина Людмила Сергеевна родилась в 1955 г. в Минске. Окончила Белорусский государственный институт народного хозяйства им. В. В. Куйбышева. Автор книги повестей и рассказов «Дорогами любви», романа «Неизведанное тепло» и поэтического сборника «Такая большая короткая жизнь». Живет в Минске.Из «Наш Современник», № 11 2015.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.