Полёт хмыря - [2]

”, — говорят об Альцесте в “Мизантропе”. (“Не правы люди все ни в чем и никогда”, — отвечает — а что еще отвечать? — Альцест. Однако герой Мольера — лицо от начала до конца страдательное; он перечит, но не нападает первым и вообще старается помалкивать. Это характер — совсем иного рода, у колыбели которого стояла Меланхолия: неврастеник, зануда, анахорет. Рука такого, потянись она к перу, настрочит в лучшем случае элегию.)

Нет-с! Оружие подлинного сатирика — пасквиль, памфлет и еще раз пасквиль. (“Уголовное обвинение, по твоим словам, выходит из пределов поэзии; я не согласен. Куда не досягает меч законов, туда достает бич сатиры. Горацианская сатира, тонкая, легкая и веселая, не устоит против угрюмой злости тяжелого пасквиля”. Пушкин — Вяземскому, 1822.) Необходимы, следовательно, личности и грязь, чтобы в них кидаться. Не так важно, кого именно позорить, — а важно, чтобы эти громкие уважаемые имена, без сокращений и отточий, аршинными буквами были написаны на ближайшем литературном заборе. Сатирик только одну ногу заносит в вечность, другой же исключительно прочно стоит в современности — а современность реагирует лишь на простое сочетание “имя — забор”. И вотще жалуется критик со вкусом потоньше:

ведь людям, приличным и нет, только грубые оскорбления прочищают уши. Пасквилянт, как палач, публично позорит самого человека в острастку другим, вместо того чтобы тайно, тихо, ненавязчивыми аллегориями исправлять его недостатки, — и правильно делает. Помело под рукой — так помелом, помои — помоями, шпильки, ножики — воткнем, дубовая ножка от кровати — огреем, постыдные тайны — годится, клевета — сойдет и клевета: нет человека, который рано или поздно не оправдает возведенной на него напраслины, так что и клевета обернется заслуженным упреком. Это же люди, чего с ними церемониться! Что ни скажи — все будет мало.

Из литературы это переходит в жизнь, в “по меньшей мере странную привычку уснащать свою речь грубыми ругательствами”. Сатирик действительно любит грубые слова. Но не только грубые — он привязан к словам вообще, он берет целое как целое, а не частями; ведь язык — это не торт, из которого нахальный гость выхватывает кусок поизобильнее по части крема и цукатов; и на этот его дар — чувствовать слова, сочленять и располагать наилучшим образом — никто еще не посягал. Невозможно посягнуть на столь очевидное.

…Истинно удивительное знание языка, особенно в его более низких выражениях. (Это Геттнер о Свифте.) Есть люди, обладающие врожденным даром слова. Дело здесь заключено главным образом в инстинктивном умении расставлять акценты — в нужный момент и нужной силы. (Это Оруэлл о том же.) Он упорствовал, он отчаянно цеплялся за свои слова. Кто-то, кажется Берне, назвал его Wortkrämer, и он действительно был таким, то есть был своего рода ювелиром от литературы. Слова неодолимо притягивали, зачаровывали его. (Это о Гейне.) Именно фразе посвящена его забота: она неприкосновенна, ни одного пробела, ни одной трещины, ни одной неверной запятой — фраза за фразой, вещь за вещью складываются в китайскую стену. (Это Канетти о Карле Краусе.) И так далее.

Вы скажете, что всех первоклассных писателей отличает запоминающийся слог. Но большинство писателей не относится к языку с такой истеричной преданностью — им есть что любить, и, помимо слов, их слова — начищенный, холеный инструмент в интуитивно умной руке. Даже поэты подвержены соблазнам более реальным — очи, ночи, метафизика — и верною запятою охотно жертвуют ради верного, например, свидания с девушкой или потомством. Ясный же ум непременно хочет уважать то, что любит, и потребность примирить непримиримое, любовь и уважение, заставляет щедро оделять тем и другим исключенное третье. Так мизантропы нежны с животными, богохульники берегут предметы первобытных культов. Так трясется над сокровищницей словарей человек, чуждый всему человеческому. Что же, речь — субстанция хоть и заподозренная в связях с людьми, но неизмеримо их превосходящая, лексикон и глоссарий — настоящие богослужебные книги, вера в буквы ничуть не хуже любой другой. Закончим здесь цитату из Канетти. Фраза за фразой — остановились мы — складываются в китайскую стену.

“Она везде сложена одинаково тщательно, характер ее всюду ясен, но что она, в сущности, ограждает, никому не известно. За этой стеной нет царства, царство — это она сама, все ушло в ее постройку. Она все что угодно, циклопическая самоцель, странствующая по свету, в гору, с горы, по долинам, по равнинам и по очень и очень многим пустыням. Быть может, ей кажется — ведь она живая, — что всё, кроме нее, разрушено, уцелел один-единственный одинокий стражник. Этот одинокий стражник в то же время — ее одинокий строитель, продолжающий строить. В какую бы сторону он ни посмотрел, он чувствует необходимость построить еще кусок стены”.

В ряды героев волшебного слога толкают и причины попроще, технические: нужны черт знает какие дарования, чтобы художественно и каждый раз по-новому оформлять богатую мысль “Вы все козлы”. Кто в состоянии высокое нравоучение подстроить под балалайку, а потом — вторым ходом — выжать из балалайки звучание органа, тот может вообще все. И приходится, приходится мочь — потому что как ни богат выбор слов и способов, весьма приятно ими играть, выбору тем остается скромно пожелать хоть какого-то разнообразия. Какие, в самом деле, темы? Семь смертных грехов, сколько-то несмертных — но ничего несметного, век за веком одно и то же: глупость, алчность, ложь, малодушие и т. д, и т. д. — сто раз сосчитанные, опостылевшие комедийные маски, до дыр затертые (а сквозь дыры глядит, глядит живая подлая харя). Взбодрить тягомотину паспортными данными? Почему-то древнеримское имя и имя из свежей газеты звучат почти одинаково (никак не звучат). Через сколько-то дней, веков этим именем протагонист осядет в очередном собрании сочинений — и только оно и останется, механически связанное с именем порока. (Как пишут комментаторы Ювенала: такой-то — развратник, ближе неизвестный.)

Будущее до неузнаваемости изменило лицо Петербурга и окрестностей. Городские районы, подобно полисам греческой древности, разобщены и автономны. Глубокая вражда и высокие заборы разделяют богатых и бедных, обывателей и анархистов, жителей соседних кварталов и рабочих разных заводов. Опасным приключением становится поездка из одного края города в другой. В эту авантюру пускается главный герой романа, носитель сверхъестественных способностей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

УДК 821.161.1-31 ББК 84 (2Рос-Рус)6 КТК 610 Ф49 Фигль-Мигль Долой стыд: роман / Фигль-Мигль. — СПб. : Лимбус Пресс, ООО «Издательство К. Тублина», 2019. — 376 с. Автор этой книги называет себя «модернистом с человеческим лицом». Из всех определений, приложимых к писателю Фиглю-Миглю, лауреату премии «Национальный бестселлер», это, безусловно, самое точное. Игры «взрослых детей», составляющие сюжетную канву романа, описаны с таким беспощадным озорством и остроумием, какие редко встретишь в современной русской литературе.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

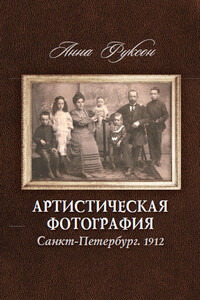

Главными героями книги являются несколько поколений одной петербургской, интеллигентной еврейской семьи. Повествование начинается с описания одного из тяжелейших дней блокады, когда героине Фирочке исполняется 30 лет. Однако в поле зрения читателя попадают и светлые моменты жизни этой некогда большой и дружной семьи – о них вспоминает угасающая от голода и болезней мать, о них напоминает и представленная на первой странице обложки подлинная фотография семьи. Тогда, в 1912 году, все они, включая годовалую Фирочку, были счастливы и благополучны.

В книге затронуты вечные темы – противостояние добра и зла, человек и война, связь поколений. Время действия – гражданская и Первая Мировая, Вторая Мировая войны. На первой сражался отец, на второй – отец и сын, которые имеют неразрывную духовную связь. И хоть перманентность войны угнетает, эта духовная связь между людьми, не дающая временам прерваться, не позволяющая ушедшим сгинуть без следа, сообщает радость. Радость и заслуженную благодарность, отзывающуюся в сердцах тех, кто живет сейчас. В романе переплетены реальность и вымысел, философия и обыденные размышления.

Действие романа охватывает период с начала 1830-х годов до начала XX века. В центре – судьба вымышленного французского историка, приблизившегося больше, чем другие его современники, к идее истории как реконструкции прошлого, а не как описания событий. Главный герой, Фредерик Декарт, потомок гугенотов из Ла-Рошели и волей случая однофамилец великого французского философа, с юности мечтает быть только ученым. Сосредоточившись на этой цели, он делает успешную научную карьеру. Но затем он оказывается втянут в события политической и общественной жизни Франции.

Мы путешествуем на лазерной снежинке души, без билета, на ощупь. Туда, где небо сходится с морем, где море сходится с небом. Через мосты и тоннели, другие города, иную речь, гостиницы грез, полустанки любви… – до самого горизонта. И обратно. К счастливым окнам. Домой.«Антология Живой Литературы» (АЖЛ) – книжная серия издательства «Скифия», призванная популяризировать современную поэзию и прозу. В серии публикуются как известные, так и начинающие русскоязычные авторы со всего мира. Публикация происходит на конкурсной основе.

Михейкина Людмила Сергеевна родилась в 1955 г. в Минске. Окончила Белорусский государственный институт народного хозяйства им. В. В. Куйбышева. Автор книги повестей и рассказов «Дорогами любви», романа «Неизведанное тепло» и поэтического сборника «Такая большая короткая жизнь». Живет в Минске.Из «Наш Современник», № 11 2015.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.