Поэтика Чехова. Мир Чехова: возникновение и утверждение - [8]

К этому году относятся два опыта «лирического рассказа» («Осенью» и «Верба»). На повествовании этих вещей лежит некоторый отпечаток эпигонски-романтической стилистики, столь характерной для 70–80-х годов XIX века.

«Оба, старуха-верба и Архип, день и ночь шепчут… Оба на своем веку видали виды. Послушайте их…» («Верба». – «Осколки», 1883, № 15).

«Шумел только ветер, напевая в трубе свою осеннюю рапсодию» («Осенью». – «Будильник», 1883, № 37).

Стиль этот не обыгрывается в рассказах, но дается как авторитетно-авторский.

Это были, кажется, единственные опыты Чехова в таком роде. Больше к открытой, явной «лиризации» повествования при помощи традиционной поэтической лексики он не возвращался. Повествование зрелого Чехова основывается на принципиально иных началах. Оно чуждо всякого рода откровенных «поэтизмов».

Примерно в четверти рассказов субъективные оценки и высказывания повествователя выдержаны в каком-либо одном лексическом ключе, создают определенную маску рассказчика – светского хроникера, юмориста-балагура, человека, близкого к изображенной среде, резонера-моралиста и т. п. Особенно отчетливо, конечно, маска ощущается в рассказах от первого лица; но и в других рассказах и сценках это довольно распространенный прием («Отвергнутая любовь», «Совет», «В гостиной», «Смерть чиновника», «Случай из судебной практики», «Начальник станции»).

Насколько отчетлива была эта маска даже в «мелочах», написанных после 1883 года, можно увидеть из одного неосуществленного замысла Чехова. При подготовке Собрания сочинений в 1900-х годах Чехов свел воедино более полутора десятков мелких юморесок 1883–1886 годов: «О женщинах», «Майонез», «Краткая анатомия человека», «Жизнь прекрасна», «Грач», «Репка», «Статистика», «Новейший письмовник», «О бренности», «Плоды долгих размышлений», «Несколько мыслей о душе», «Самообольщение», «Сказка», «Донесение», «Предписание», «Затмение луны», «Письмо к репортеру». Этому новому произведению было дано заглавие «Из записной книжки Ивана Ивановича (Мысли и заметки)», – то есть маска была такой отчетливой и явной, что Чехов счел возможным приписать «авторство» этих рассказов некоему «реальному» лицу – Ивану Ивановичу[19].

В 1883 году впервые отчетливо выкристаллизовалось два новых типа повествования, которым суждено было получить большое развитие в позднейшей прозе Чехова.

Первый – нейтральное повествование. Нейтральным мы называем повествование, не содержащее никаких субъективных оценок: безразлично – повествователя или персонажа. В нем только констатируются факты, излагаются события; прямо они никак не оцениваются. Такое повествование не содержит слов, выражающих эмоциональное отношение (ср. в субъективном повествовании: «дурандас», «не умней пробки»), вопросительных и восклицательных предложений, эмоциональных междометий и частиц (вроде: «О, любовь!», «Дудки!», «Но увы!», «Где вы, росчерки, подчерки, закорючки, хвостики?»). По всем пунктам предложенной сетки оно дает отрицательный ответ.

В качестве примера выдержанного до конца нейтрального повествования приводим целиком собственно повествование (то есть весь текст за вычетом прямой речи) рассказа-сценки «В наш практический век, когда и т. п.».

«Человек с сизым носом подошел к колоколу и нехотя позвонил. Публика, дотоле покойная, беспокойно забегала, засуетилась… По платформе затарахтели тележки с багажом. Над вагонами начали с шумом протягивать веревку… Локомотив засвистел и подкатил к вагонам. Его прицепили. Кто-то где-то, суетясь, разбил бутылку… Послышались прощания, громкие всхлипывания, женские голоса…

Около одного из вагонов второго класса стояли молодой человек и молодая девушка. Оба прощались и плакали <…>.

Из глаз девушки брызнули слезы: одна слезинка упала на губу молодого человека. <…>

Молодой человек вынул из кармана четвертную и подал ее Варе. <…>

Белокурая головка склонилась на грудь Пети. <…>

Ударил второй звонок. Петя сжал в своих объятиях Варю, замигал глазами и заревел, как мальчишка. Варя повисла на его шее и застонала. Вошли в вагон. <…>

Молодой человек в последний раз поцеловал Варю и вышел из вагона. Он стал у окна и вынул из кармана платок, чтобы начать махать. Варя впилась в его лицо своими мокрыми глазами <…>

Ударил третий звонок. Петя замахал платком. Но вдруг лицо его вытянулось… Он ударил себя по лбу и как сумасшедший вбежал в вагон <…>

Поезд тронулся. Молодой человек выскочил из вагона, горько заплакал и замахал платком» («Осколки», 1883, № 10).

Повествование с такой структурой встречается пока только в рассказе-сценке («Коллекция», «Крест», «Козел или негодяй», «В почтовом отделении», «Дочь Альбиона», «Весь в дедушку», «Знамение времени», «Справка»). В подавляющем большинстве случаев это сценки с минимальной по объему речью рассказчика.

Второй тип повествования, оформившийся в этом году, рассмотрим на примере рассказа «Вор».

Александр Павлович Чудаков (2 февраля 1938, Щучинск, Казахская ССР — 3 октября 2005, Москва, Россия) — российский литературовед и писатель, специалист по Чехову. Был женат на литературоведе и общественном деятеле Мариэтте Чудаковой. В 1960 закончил филологический факультет МГУ. С 1964 работал в Институте мировой литературы, преподавал в МГУ, Литературном институте. Доктор филологических наук (1983). После 1987 читал русскую литературу в европейских и американских университетах. Состоял в Международном Чеховском обществе.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга предназначена для учащихся старших классов. Доктор филологических наук А. П. Чудаков знакомит школьников с жизнью А. П. Чехова. В книге показывается, какие условия, обстоятельства, впечатления детства и юности подготовили неповторимое художественное восприятие мира, как из сотрудника юмористических журналов вырос великий писатель, открывший новую страницу в мировом искусстве.

Антон Иванович Деникин — одна из важнейших и колоритных фигур отечественной истории. Отмеченный ярким полководческим талантом, он прожил нелегкую, полную драматизма жизнь, в которой отразилась сложная и противоречивая действительность России конца XIX и первой половины XX века. Его военная карьера повенчана с такими глобальными событиями, как Русско-японская, Первая мировая и Гражданская войны. Он изведал громкую славу побед и горечь поражений, тяготы эмиграции, скитаний за рубежом. В годы Второй мировой войны гитлеровцы склоняли генерала к сотрудничеству, но он ответил решительным отказом, ибо всю жизнь служил только России.Издание второе, дополненное и переработанное.Издательство и автор благодарят Государственный архив Российской Федерации за предоставленные к изданию фотоматериалы.Составитель фотоиллюстративного ряда Лидия Ивановна Петрушева.

Супруга самого молодого миллиардера в мире Марка Цукерберга – Присцилла Чан – наверняка может считаться одной из самых удачливых девушек в мире. Глядя на совместные фото пары, многие задаются вопросом: что же такого нашел Марк в своей институтской подруге? Но их союз еще раз доказывает, что доброта, участливость, внимание к окружающим и, главное, безоговорочная вера в своего мужчину куда ценнее растиражированной ненатуральной красоты. Чем же так привлекательна Присцилла Чан и почему все, кто знакомится с этой удивительной девушкой, непременно немного влюбляются в нее?

В этой книге историю своей исключительной жизни рассказывает легендарный Томи Лапид – популярнейший израильский журналист, драматург, телеведущий, руководитель крупнейшей газеты и Гостелерадио, министр юстиции, вице-премьер, лидер политической партии… Муж, отец и друг… В этой книге – его голос, его характер и его дух. Но написал ее сын Томи – Яир, сам известный журналист и телеведущий.Это очень личная история человека, спасшегося от Холокоста, обретшего новую родину и прожившего выдающуюся жизнь, и одновременно история становления Государства Израиль, свидетелем и самым активным участником которой был Томи Лапид.

Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки всегда вызывают интерес. Но никогда результат не был столь ошеломительным. И весь мир пытается понять, что за человек сорок пятый президент Дональд Трамп?Трамп – символ перемен к лучшему для множества американцев, впавших в тоску и утративших надежду. А для всего мира его избрание – симптом кардинальных перемен в политической жизни Запада. Но чего от него ожидать? В новой книге Леонида Млечина – описание жизни и политический портрет нового хозяина Белого дома на фоне всей истории американского президентства.У Трампа руки развязаны.

Новую книгу «Рига известная и неизвестная» я писал вместе с читателями – рижанами, москвичами, англичанами. Вера Войцеховская, живущая ныне в Англии, рассказала о своем прапрадедушке, крупном царском чиновнике Николае Качалове, благодаря которому Александр Второй выделил Риге миллионы на развитие порта, дочь священника Лариса Шенрок – о храме в Дзинтари, настоятелем которого был ее отец, а московский архитектор Марина подарила уникальные открытки, позволяющие по-новому увидеть известные здания.Узнаете вы о рано ушедшем архитекторе Тизенгаузене – построившем в Межапарке около 50 зданий, о том, чем был знаменит давным-давно Рижский зоосад, которому в 2012-м исполняется сто лет.Никогда прежде я не писал о немецкой оккупации.

В книге известного публициста и журналиста В. Чередниченко рассказывается о повседневной деятельности лидера Партии регионов Виктора Януковича, который прошел путь от председателя Донецкой облгосадминистрации до главы государства. Автор показывает, как Виктор Федорович вместе с соратниками решает вопросы, во многом определяющие развитие экономики страны, будущее ее граждан; освещает проблемы, которые обсуждаются во время встреч Президента Украины с лидерами ведущих стран мира – России, США, Германии, Китая.

Михаил Наумович Эпштейн – российский философ, культуролог, литературовед, лингвист, эссеист, лауреат премий Андрея Белого (1991), Лондонского Института социальных изобретений (1995), Международного конкурса эссеистики (Берлин – Веймар, 1999), Liberty (Нью-Йорк, 2000). Он автор тридцати книг и более семисот статей и эссе, переведенных на два десятка иностранных языков. Его новая книга посвящена поэзии как особой форме речи, в которой ритмический повтор слов усиливает их смысловую перекличку. Здесь говорится о многообразии поэтических миров в литературе, о классиках и современниках, о тех направлениях, которые сформировались в последние десятилетия XX века.

Сергей Сергеевич Хоружий, российский физик, философ, переводчик, совершил своего рода литературный подвиг, не только завершив перевод одного из самых сложных и ярких романов ХХ века, «Улисса» Джеймса Джойса («божественного творения искусства», по словам Набокова), но и написав к нему обширный комментарий, равного которому трудно сыскать даже на родном языке автора. Сергей Хоружий перевел также всю раннюю, не изданную при жизни, прозу Джойса, сборник рассказов «Дублинцы» и роман «Портрет художника в юности», создавая к каждому произведению подробные комментарии и вступительные статьи.«„Улисс“ в русском зеркале» – очень своеобычное сочинение, которое органически дополняет многолетнюю работу автора по переводу и комментированию прозы Джойса.

Дмитрий Сергеевич Лихачев – выдающийся ученый XX века, филолог, искусствовед, публицист. Его творческое наследие чрезвычайно обширно и разнообразно, его монографии, статьи и заметки касались различных вопросов истории культуры. Но в первую очередь имя Д. С. Лихачева связано с древнерусской литературой, в изучение которой он внес огромный вклад, был ее неутомимым пропагандистом. Книга «Человек в литературе Древней Руси» впервые увидела свет в 1958 году и с тех пор неоднократно переиздавалась.Эта работа, переведенная на иностранные языки, по праву считается одним из основополагающих исследований, посвященных древнерусской письменности.

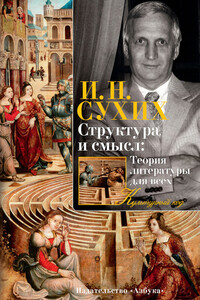

Игорь Николаевич Сухих (р. 1952) – доктор филологических наук, профессор Санкт-Петербургского университета, писатель, критик. Автор более 500 научных работ по истории русской литературы XIX–XX веков, в том числе монографий «Проблемы поэтики Чехова» (1987, 2007), «Сергей Довлатов: Время, место, судьба» (1996, 2006, 2010), «Книги ХХ века. Русский канон» (2001), «Проза советского века: три судьбы. Бабель. Булгаков. Зощенко» (2012), «Русский канон. Книги ХХ века» (2012), «От… и до…: Этюды о русской словесности» (2015) и др., а также полюбившихся школьникам и учителям учебников по литературе.