Поцелуй на морозе - [3]

Если кто-нибудь, читая эту книгу, подумает о русских несколько иначе, чем прежде, как бы в духе мицкевичевского высказывания «И немцы тоже люди», а еще – по прочтении станет порой отделять «русское» от «советского», свою программу-минимум я буду считать выполненной. Программа же максимум предусматривает дальнейшее развитие этих мотивов. Воспользуюсь цитатой из Александра Герцена, возможно, самого мудрого русского всех времен, который в книге «Былое и думы» описывал свои дружеские контакты с пермской колонией польских ссыльных. Так вот однажды, пишет Герцен, «…закоренелый сармат, уже пожилой человек, служивший под началом Понятовского и участвовавший в наполеоновских кампаниях, получил … разрешение властей вернуться в свое литовское имение. Накануне отъезда он пригласил меня вместе с группой поляков к себе на обед. После трапезы он чокнулся со мной бокалом, горячо обнял меня, после чего прошептал мне на ухо с откровенностью военного: «Ах, ну почему же вы – русский?». Я не ответил, но слова эти глубоко ранили меня…» – и здесь стоит фраза, достойная – в своей лапидарной и безошибочной глубине смысла – метафоры Хлебникова:

«Я понял, что это поколение не могло принести Польше свободу».

Что до меня, очень хотел бы еще немного пожить в свободной Польше, чего и всем вам от души желаю.

Анджей Дравич, Варшава, август 1988 г.

КАК ДО ВСЕГО ЭТОГО ДОШЛО

Попробую сначала объяснить, как и откуда взялась в моей биографии Россия.

Об этом спрашивают при разных встречах, причем глаза интересующегося обычно выражают доброжелательное сочувствие и готовность извинения. Прекрасно понимаю эти взгляды. Они скрывают в себе убеждение, что выбор профессии русиста – это Божье попущение или даже извращение: мол, вмешалась в дело суровая судьба, случилось какое-то несчастье, может, некий зов крови затмил разум. Разумеется, думает собеседник, у него есть какие-то смягчающие обстоятельства: родился в приграничной области, заработал срок советской ссылки, возможно, после войны несколько лет учился или работал там.

Так вот, должен признаться: ни одно из названных обстоятельств ко мне не имеет отношения. Я – родовитый варшавянин, вдобавок – по отцу – с жешувскими корнями. С Гулагом соприкоснулся только в детстве. Образование получил в Варшаве, к тому же это была полонистика. Во взрослую пору никогда не жил в Союзе больше шести недель подряд. За выбор профессии отвечаю сам, сделал его довольно поздно, около тридцати, сознательно и добровольно. Однако повторяю: эти взгляды мне понятны. Возможно, какое-то отклонение от нормы в моем случае и имеет место. Подобно братьям-полякам, разве что с меньшей доброжелательностью, посматривали на меня россияне, когда, заключив знакомство, при обмене обычной в таких случаях информацией узнавали, что я занимаюсь – по собственному выбору! – современной русской литературой. Если до этого мгновения я мог казаться им симпатичным и относительно нормальным, то тут начинались сомнения. Ведь примите во внимание, что целые поколения отечественных русистов по мере сил старались (и стараются) уйти от современности, наиболее отягощенной советской идеологией и догмами интерпретации. Кто умнее и талантливее – уходит в историю, к классикам (исключения не меняют правила), в теорию литературы, языкознание, куда придется. А этот поляк сам? добровольно? Зачем это ему нужно? Кто же он тогда? Неизлечимый идиот или редкий прохиндей?

Тем, русским знакомым, мне уже этого не объяснить, а своим теперь попробую. Впервые я столкнулся с Россией в 1939 году. Это была, безусловно, Советская[1] Россия, которая вторглась на нашу тогдашнюю восточную территорию.

Нас, беженцев из Варшавы, она настигла на Волыни. Отца арестовали, посадили в Луцке в тюрьму и там же, вероятнее всего, ликвидировали после начала войны с Германией. В то время проводились массовые расстрелы в тюрьмах пограничных областей, о чем с явным пропагандистским удовольствием сообщал оккупационный «Новый Курьер Варшавский». Помню страшные фотографии – горы трупов, а также вторящие им репортажи ; этого, впрочем, не принимали за добрую монету – дескать, гитлеровская пропаганда.. (Теперь я думаю: те, что лучше знали большевиков, принимали, но до меня – мальца истина не доходила). Мы с мамой бежали в феврале 1940 года, суровой зимой, перед официально объявленной депортацией (ее вызвали в НКВД и велели подписать заявление, что она добровольно соглашается выехать «в глубь России». «А если я не подпишу?» – спросила она. «Всё равно поедете, только будет хуже». Подписала, и в ту же ночь мы пустились в бегство. Этого русского урока я также, понятно, тогда не усвоил) – через Буг, в Генеральную Губернию. Из пережитого запомнился панический страх перед русскими, когда они ворвались танковым рейдом в Ченстохов в январе 1945 года: должно быть, отозвались воспоминания о тех февральских скитаниях по каким-то обледеневшим железнодорожным станциям, переездах, спрятавшись в крестьянских фурах, выжиданиях в сараях – пока пройдет патруль, безнадежного блуждания в сугробах над Бугом вместе с радостью поутру при виде немцев – равнодушнодоброжелательных, учтивых и спокойных. Тем временем оказалось, что этот почти уланский по духу танковый десант Советов – практически ровно пять лет спустя – спас нас вместе со всем Ченстоховом. Потом говорили, что немцы планировали крупную эвакуационно-репрессивную операцию и ясногурский монастырь был заминирован, с той поры часто вспоминается и это: солнечный морозный день, смрад гари и заживо сгоревших танкистов на черных остовах «тридцатьчетверок», застывших на ченстоховских улицах, а также тот воздух, который-что тут скрывать – был напоен свободой, какой бы она поздней ни оказалась; я знаю этот запах и не спутаю его ни с каким другим… Справедливый, личный итог включает и те, и другие воспоминания.

Эта книга – результат долгого, трудоемкого, но захватывающего исследования самых ярких, известных и красивых любовей XX века. Чрезвычайно сложно было выбрать «победителей», так что данное издание наиболее субъективная книга из серии-бестселлера «Кумиры. Истории Великой Любви». Никого из них не ждали серые будни, быт, мещанские мелкие ссоры и приевшийся брак. Но всего остального было чересчур: страсть, ревность, измены, самоубийства, признания… XX век начался и закончился очень трагично, как и его самые лучшие истории любви.

«В Тургеневе прежде всего хотелось схватить своеобразные черты писательской души. Он был едва ли не единственным русским человеком, в котором вы (особенно если вы сами писатель) видели всегда художника-европейца, живущего известными идеалами мыслителя и наблюдателя, а не русского, находящегося на службе, или занятого делами, или же занятого теми или иными сословными, хозяйственными и светскими интересами. Сколько есть писателей с дарованием, которых много образованных людей в обществе знавали вовсе не как романистов, драматургов, поэтов, а совсем в других качествах…».

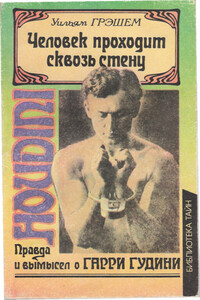

Об этом удивительном человеке отечественный читатель знает лишь по роману Э. Доктороу «Рэгтайм». Между тем о Гарри Гудини (настоящее имя иллюзиониста Эрих Вайс) написана целая библиотека книг, и феномен его таланта не разгадан до сих пор.В книге использованы совершенно неизвестные нашему читателю материалы, проливающие свет на загадку Гудини, который мог по свидетельству очевидцев, проходить даже сквозь бетонные стены тюремной камеры.

Сегодня — 22 февраля 2012 года — американскому сенатору Эдварду Кеннеди исполнилось бы 80 лет. В честь этой даты я решила все же вывесить общий файл моего труда о Кеннеди. Этот вариант более полный, чем тот, что был опубликован в журнале «Кириллица». Ну, а фотографии можно посмотреть в разделе «Клан Кеннеди», где документальный роман был вывешен по главам.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Владимир Дмитриевич Набоков, ученый юрист, известный политический деятель, член партии Ка-Де, член Первой Государственной Думы, род. 1870 г. в Царском Селе, убит в Берлине, в 1922 г., защищая П. Н. Милюкова от двух черносотенцев, покушавшихся на его жизнь.В июле 1906 г., в нарушение государственной конституции, указом правительства была распущена Первая Гос. Дума. Набоков был в числе двухсот депутатов, которые собрались в Финляндии и оттуда обратились к населению с призывом выразить свой протест отказом от уплаты налогов, отбывания воинской повинности и т. п.