От Пушкина до «Пушкинского дома» - [4]

Тенденцией противопоставления русской и западноевропейском романной традиции отмечена даже статья Ю. М. Лотмана «Сюжетное пространство русского романа» (1987), в которой ученой задается целью набросать эскиз сюжетной системы русской наррации, ориентируясь на типологию образов героев как основных «сюжетных единиц» романа. Сюжетное пространство русского романа структурируется

Лотманом, апеллирующим на сей раз к авторитету Салтыкова-Щедрина, опять-таки в противопоставлении западного и русского романов как «семейного» и «общественного» (у других исследователей русский роман синтетичен, универсален, эпичен, всемирен, философичен и прочая, и прочая, в отличие от западного – аналитического, камерного, субъективного, натуралистичного и т. д.)>5.

Одновременно Лотман выделяет два лежащих у истоков искусства повествования типа сюжетной организации текста: сказочный и мифологический>6. «Пространство» русского романа, по мысли Лотмана, организуется по логике мифа, а «сказочный» сюжет западноевропейского романа «состоит в том, что герой занимает некоторое неподобающее (не удовлетворяющее его, плохое, низкое) место и стремится занять лучшее» (97). Однако, якобы, «сказочная» сюжетная схема западноевропейского романа имеет полное соответствие в классическом сюжете романа плутовского, сложившегося как раз в отталкивании от «сказочного» по многим параметрам романа рыцарского. Вместе с тем, история выскочки-пикаро (с разными вариантами развязки) нацелена отнюдь не на сказку, а на пародирование исповедального жанра>7, равно как на амбивалентное цитирование христианских образов и таинств: таинства евхаристии, воскрешения Лазаря (исп. Ласаро, уменьшит. Ласарильо – так именуют героя первого образца плутовского повествования – анонимной «Жизни Ласарильо с Тормеса», сохр. изд. 1554), грехопадения (Ласарильо, проникающий, подобно змею, в «хлебный рай» – сундук священника). Вместе с тем, сюжетная схема пикарески и восходящего к ней западноевропейского романа XVII–XIX веков в равной степени сказочна и антисказочна, мифична и антимифична, циклична и линейна, о чем мы скажем немного позже.

Однако западноевропейская романная традиция, помимо пикарески, изначально включала в себя и другую «составляющую» – роман «сервантесовского типа», в котором весьма существенны и тема преображения героя (необходимо включающая в себя момент самопознания), и утопия переделки мира – его возвращения к изначальному блаженному состоянию – к Золотому веку, каковые Лотман выделяет как специфически-русские романные темы.

В том же Дон Кихоте отчетливо просматриваются черты спародированного героя-спасителя>8: именно на эту роль претендует герой Сервантеса, подражая героям ренессансных рыцарских романов, постоянно спасающих разного рода дам и принцесс. В свою очередь, в средневековом рыцарском романе архетипический спаситель-богатырь (Тезей, Беовульф, Зигфрид) ассоциируется со Спасителем

Христом: таков, к примеру, Ланселот, которому герой Сервантеса во многом подражает.

К сожалению, Ю. М. Лотман – и он в этом не одинок – практически не учитывал опыт западноевропейской наррации раннего Нового времени, не говоря уже о средневековой.

Кажется, именно этот пробел попытался восполнить Н. Д. Тамарченко, поставивший перед собой задачу построения типологии русского романа с учетом – ни много ни мало – «опыта всего европейского романа от античности до современности»>9.

Мысль Тамарченко о «двойственной природе сюжета» романа Нового времени, о двусоставности его структуры, в которой «новые принципы сюжетосложения» соединяются с традиционными сюжетными схемами, заслуживает всяческой поддержки. В зарубежном литературоведении она широко распространена>10 и подтверждена, в частности, анализом «Дон Кихота», произведенным М. Дураном>11. Однако и «Дон Кихота», и плутовской роман, который для Тамарченко «на „дореалистической“ стадии развития важнее всего» (15), теоретик русского романа почему-то причисляет к традиционалистскому, каноническому этапу в развитии жанра. Хотя именно в «Дон Кихоте» – процитируем вслед за Тамарченко М. Бахтина – воистину «во весь рост» встают «проблемы действительности и возможности человека, свободы и необходимости и проблемы творческой инициативы». Все это, согласно Тамарченко – родовые приметы реалистического романа, но – не романа Сервантеса. К сожалению, почему «Дон Кихот» причислен к жанровой (имея в виду романную традицию) архаике, в книге Н. Д. Тамарченко никак не объясняется. Почему же «добуржуазным» романом назван «Ласарильо», явствует из предлагаемого исследователем самобытного разбора анонимной повести

«Божественная комедия» Данте Алигьери — мистика или реальность? Можно ли по её тексту определить время и место действия, отождествить её персонажей с реальными людьми, определить, кто скрывается под именами Данте, Беатриче, Вергилий? Тщательный и придирчивый литературно-исторический анализ текста показывает, что это реально возможно. Сам поэт, желая, чтобы его бессмертное произведение было прочитано, оставил огромное количество указаний на это.

В рубрике «Трибуна переводчика» — «Хроники: из дневника переводчика» Андре Марковича (1961), ученика Ефима Эткинда, переводчика с русского на французский, в чьем послужном списке — «Евгений Онегин», «Маскарад» Лермонтова, Фет, Достоевский, Чехов и др. В этих признаниях немало горечи: «Итак, чем я занимаюсь? Я перевожу иностранных авторов на язык, в котором нет ни малейшего интереса к иностранному стихосложению, в такой момент развития культуры, когда никто или почти никто ничего в стихосложении не понимает…».

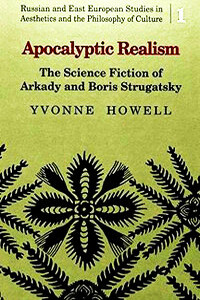

Данное исследование частично выполняет задачу восстановления баланса между значимостью творчества Стругацких для современной российской культуры и недополучением им литературоведческого внимания. Оно, впрочем, не предлагает общего анализа места произведений Стругацких в интернациональной научной фантастике. Это исследование скорее рассматривает творчество Стругацких в контексте их собственного литературного и культурного окружения.

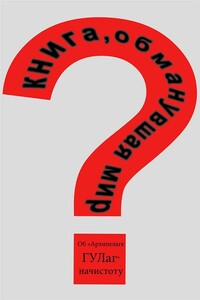

Проблема фальсификации истории России XX в. многогранна, и к ней, по убеждению инициаторов и авторов сборника, самое непосредственное отношение имеет известная книга А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». В сборнике представлены статьи и материалы, убедительно доказывающие, что «главная» книга Солженицына, признанная «самым влиятельным текстом» своего времени, на самом деле содержит огромное количество грубейших концептуальных и фактологических натяжек, способствовавших созданию крайне негативного образа нашей страны.

Особая творческая атмосфера – та черта, без которой невозможно представить удивительный город Одессу. Этот город оставляет свой неповторимый отпечаток и на тех, кто тут родился, и на тех, кто провёл здесь лишь пару месяцев, а оставил след на столетия. Одесского обаяния хватит на преодоление любых исторических превратностей. Перед вами, дорогой читатель, книга, рассказывающая удивительную историю о талантливых людях, попавших под влияние Одессы – этой «Жемчужины-у-Моря». Среди этих счастливчиков Пушкин и Гоголь, Бунин и Бабель, Корней Чуковский – разные и невероятно талантливые писатели дышали морским воздухом, любили, творили.

«Во втором послевоенном времени я познакомился с молодой женщиной◦– Ольгой Всеволодовной Ивинской… Она и есть Лара из моего произведения, которое я именно в то время начал писать… Она◦– олицетворение жизнерадостности и самопожертвования. По ней незаметно, что она в жизни перенесла… Она посвящена в мою духовную жизнь и во все мои писательские дела…»Из переписки Б. Пастернака, 1958««Облагораживающая беззаботность, женская опрометчивость, легкость»,»◦– так писал Пастернак о своей любимой героине романа «Доктор Живаго».

Первостепенным компонентом культуры каждого народа является языковая культура, в которую входят использование языка в тех или иных сферах жизни теми или иными людьми, особенности воззрений на язык, языковые картины мира и др. В книге рассмотрены различные аспекты языковой культуры Японии последних десятилетий. Дается также критический анализ японских работ по соответствующей тематике. Особо рассмотрены, в частности, проблемы роли английского языка в Японии и заимствований из этого языка, форм вежливости, особенностей женской речи в Японии, иероглифов и других видов японской письменности.

В двухтомнике представлен литературно-критический анализ движения отечественной поэзии и прозы последних четырех десятилетий в постоянном сопоставлении и соотнесении с тенденциями и с классическими именами XIX – первой половины XX в., в числе которых для автора оказались определяющими или особо значимыми Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Вл. Соловьев, Случевский, Блок, Платонов и Заболоцкий, – мысли о тех или иных гранях их творчества вылились в самостоятельные изыскания.Среди литераторов-современников в кругозоре автора центральное положение занимают прозаики Андрей Битов и Владимир Макании, поэты Александр Кушнер и Олег Чухонцев.В посвященных современности главах обобщающего характера немало места уделено жесткой литературной полемике.Последние два раздела второго тома отражают устойчивый интерес автора к воплощению социально-идеологических тем в специфических литературных жанрах (раздел «Идеологический роман»), а также к современному состоянию филологической науки и стиховедения (раздел «Филология и филологи»).

В книге рассмотрен ряд текстов Пушкина и Тютчева, взятых вне сравнительно-сопоставительного анализа, с расчетом на их взаимоосвещение. Внимание обращено не только на поэтику, но и на сущностные категории, и в этом случае жанровая принадлежность оказывается приглушенной. Имманентный подход, объединяющий исследование, не мешает самодостаточному прочтению каждой из его частей.Книга адресована специалистам в области теории и истории русской литературы, преподавателям и студентам-гуманитариям, а также всем интересующимся классической русской поэзией.

Это наиболее полные биографические заметки автора, в которых он подводит итог собственной жизни. Почти полвека он работал в печати, в том числе много лет в знаменитой «Литературной газете» конца 1960-х – начала 1990-х годов. Четверть века преподавал, в частности в Литературном институте. Нередко совмещал то и другое: журналистику с преподаванием. На страницах книги вы встретитесь с известными литераторами, почувствуете дух времени, которое видоизменялось в зависимости от типа государства, утверждавшегося в нашей стране.