Оренбург - [16]

Новое предместье строилось к северу от города. Начиналось оно за 130 саженей от крепости. Относительно современного города слободка, которую называли Новой, начиналась от линии улицы Постникова. Сначала предместье развивалось между линиями улиц (ныне) Цвиллинга и Комсомольской, затем постепенно восточной границей его стала линия теперешней улицы Терешковой.

В пятидесятые годы Новая слободка достигла Степной улицы. Предместье строилось по радиально-кольцевой планировочной схеме и надолго определило направление развития города. В тридцатые — пятидесятые годы возведено много зданий, как казенных, так и частных. Большая часть из них — памятники истории и культуры.

Промышленность. На протяжении первой трети XIX века Оренбург не развивался в промышленном отношении. Здесь не было не только мануфактур, но до тридцатых годов и ремесленных мастерских. По признанию военного губернатора П. П. Сухтелена, в 1831 году «в двенадцати городах сей обширной губернии» почти не было «ни одного ремесленника для самых необходимых изделий»[69].

В первой половине тридцатых годов XIX века в городе действовали кожевенный, мыловаренный, свечной и несколько кирпичных «заводов», продукция которых шла в основном на внутренние потребности. Вблизи Менового двора, за Уралом, на «бухарской стороне» находились деревянные примитивные салотопни. Все эти небольшие и немногочисленные предприятия обслуживали вольнонаемные рабочие.

В конце тридцатых — начале сороковых годов наблюдалось некоторое оживление в промышленном развитии города в связи с развернувшимся большим градостроительством в первое губернаторство В. А. Перовского, когда были построены губернаторский дом, Дворянское собрание, Караван-Сарай и другие здания. Численность кирпичных заводов возросла к 1843 году до 15 (13 казенных и два частных). Салотопен тогда было 12, свечных заводов — четыре, мыловаренных и кожевенных по два, действовали еще клейный и ватный заводы. Эти предприятия были невелики по размеру. На салотопнях, например, обычно трудились один мастер и два рабочих. Развитию салотопенной промышленности препятствовала и дороговизна леса, который приходилось сплавлять по Сакмаре из Башкирии.

В это время некоторое развитие получили и ремесла. По данным статистического описания 1843 года в городе насчитывалось 39 сапожников и башмачников, 25 кузнецов, 15 портных, девять слесарей, пять серебряных дел мастеров, четыре столяра и паркетных мастера, по два оловянщика, изразцовых мастера, медника, три каретника[70]. В 1861 году численность ремесленных мастеров достигла 236, то есть более чем удвоилась.

Что касается промышленных заведений, то к 1861 году к ним добавились два кожевенных и один чугунолитейный завод (Грена), построенный в 1856 году и выпускавший сельскохозяйственный инвентарь. Но сократилась численность салотопен, кирпичных и изразцовых заводов. Общая стоимость продукции всех промышленных предприятий города в 1861 году не превышала 200 тысяч рублей. Чугунные изделия сбывались на месте, сало шло в Петербург, Самару, Казань, кожи продавались в Бухару, Хиву и в Киргизскую степь[71]. Развитие промышленности в Оренбурге, производство и сбыт ее продукции были тесно связаны с азиатской торговлей.

Торговля со Средней Азией. В целях развития российско-среднеазиатской торговли царское правительство в 1803 году снарядило в Бухару миссию поручика Якова Гавердовского. Подготовка экспедиции шла в Оренбурге. 21 июня 1803 года Гавердовский вместе с переводчиками, помощниками, казаками и слугами (всего 50 человек) и с присоединившимся к ним в Орской крепости купеческим караваном в 55 верблюдов с товарами двинулись в дорогу. Но через два месяца пути, недалеко от Сырдарьи в урочище Ходжаберган на экспедицию напал отряд, разграбивший полностью караван и захвативший в плен доктора Большого.

Неудача миссии Я. П. Гавердовского отрицательно сказалась на состоянии азиатской торговли. Купцы понесли убытки от разграбления этого и других караванов и, как отмечал оренбургский губернатор Г. С. Волконский, «теряют охоту производить оную торговлю и мало надеются в хорошем успехе и впредь прохода их караванов»[72].

В 1808 году Г. С. Волконский разработал проект организации вооруженного каравана, но его осуществить не удалось, так как купечество отказалось участвовать в нем, боясь нападений. И их опасения были не напрасны. Весной 1813 года был разграблен большой торговый караван, возвращавшийся из Оренбурга в Бухару и Хиву. Бухарские купцы понесли убытки на 600 726 рублей, хивинские — на 35 145[73]. Подобное случалось нередко и в последующие годы, что существенно тормозило развитие русско-азиатской торговли.

Однако, несмотря на все трудности, торговые связи с Казахстаном и Средней Азией в первой половине XIX века не прерывались. Особенно тесными они были с казахами Малого жуза, кочевавшими вблизи пограничной линии. По данным А. И. Левшина, с 1800 по 1852 год на Оренбургском Меновом дворе продано 1 174 188 голов скота[74], причем наиболее интенсивной эта торговля была первые четыре года. В связи с войнами начала XIX века для России особенно важное значение имели закупки казахских лошадей.

В своей книге автор рассказывает о улицах и достопримечательностях города Оренбурга дореволюционного периода.

В книге дается описание архитектуры в разные периоды развития города, начиная с его основания. Работа адресована архитекторам и историкам, а также широкому кругу читателей, интересующихся историей г. Оренбурга.

В документально-художественной книге рассказывается о чекистах Оренбуржья, их самоотверженной борьбе с врагами советского государства в разные периоды — от становления Советской власти до наших дней. Она учит любви к Родине, верности долгу, мужеству и находчивости, бескомпромиссности в политической позиции человека.В основе очерков — подлинные события, лишь в отдельных из них по различным причинам изменены фамилии действующих лиц.Издание второе, исправленное, дополненное, адресуется молодежи.

Справочник заинтересует жителей Оренбурга, его гостей и тех, кто увлекается историей. Он поможет найти не только современную, но и улицу XIX в. Дается история застройки города. Показана связь улиц с услугами почты и транспорта. Приводятся адреса и номера телефонов учреждений административных, культуры и здравоохранения, гостиниц, учебных заведений, храмов, предприятий торговли, общественного питания, связи, службы быта. Прилагается схема маршрутов городского транспорта.

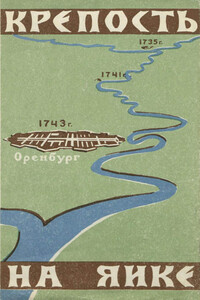

Оренбург в течение полутора веков был центром связей России с народами Казахстана и Средней Азии. Это наложило своеобразный отпечаток на облик города. Книга основана на архивных документах и научных исторических публикациях дореволюционного и советского периодов. В ней рассказывается о прошлом, настоящем и будущем города, истории его застройки. Рассчитана на широкий круг читателей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Отношения двух начал, этнографических и бытовых, входивших в состав Великого княжества Литовского, попытки к их взаимному сближению и взаимное их воздействие друг на друга составляют главный интерес истории Великого княжества Литовского в указанный период времени. Воспроизведение условий, при которых слагалась в это время общественная жизнь Великого княжества Литовского, насколько это возможно при неполноте и разрозненности дошедших до нас источников, и составит предмет настоящего исследования.

Книга известного советского археолога В. А. Ранова продолжает тему, начатую Г. Н. Матюшиным в книге «Три миллиона лет до нашей эры» (М., Просвещение, 1986). Автор рассказывает о становлении первобытного человека и развитии его орудий труда, освещает новейшие открытия археологов. Выдвигаются гипотезы о путях расселения человека по нашей планете, описываются раскопки самых древних стоянок на территории СССР. Книга предназначена для учащихся, интересующихся археологией и историей.

Книга рассказывает о крупнейших крестьянских восстаниях второй половины XIV в. в Китае, которые привели к изгнанию чужеземных завоевателей и утверждению на престоле китайской династии Мин. Автор характеризует политическую обстановку в Китае в 50–60-х годах XIV в., выясняет причины восстаний, анализирует их движущие силы и описывает их ход, убедительно показывает феодальное перерождение руководящей группировки Чжу Юань-чжана.

Александр Андреевич Расплетин (1908–1967) — выдающийся ученый в области радиотехники и электротехники, генеральный конструктор радиоэлектронных систем зенитного управляемого ракетного оружия, академик, Герой Социалистического Труда. Главное дело его жизни — создание непроницаемой системы защиты Москвы от средств воздушного нападения — носителей атомного оружия. Его последующие разработки позволили создать эффективную систему противовоздушной обороны страны и обеспечить ее национальную безопасность. О его таланте и глубоких знаниях, крупномасштабном мышлении и внимании к мельчайшим деталям, исключительной целеустремленности и полной самоотдаче, умении руководить и принимать решения, сплачивать большие коллективы для реализации важнейших научных задач рассказывают авторы, основываясь на редких архивных материалах.

Что же означает понятие женщина-фараон? Каким образом стал возможен подобный феномен? В результате каких событий женщина могла занять египетский престол в качестве владыки верхнего и Нижнего Египта, а значит, обладать безграничной властью? Нужно ли рассматривать подобное явление как нечто совершенно эксклюзивное и воспринимать его как каприз, случайность хода истории или это проявление законного права женщин, реализованное лишь немногими из них? В книге затронут не только кульминационный момент прихода женщины к власти, но и то, благодаря чему стало возможным подобное изменение в ее судьбе, как долго этим женщинам удавалось удержаться на престоле, что думали об этом сами египтяне, и не являлось ли наличие женщины-фараона противоречием давним законам и традициям.

От издателя Очевидным достоинством этой книги является высокая степень достоверности анализа ряда важнейших событий двух войн - Первой мировой и Великой Отечественной, основанного на данных историко-архивных документов. На примере 227-го пехотного Епифанского полка (1914-1917 гг.) приводятся подлинные документы о порядке прохождения службы в царской армии, дисциплинарной практике, оформлении очередных званий, наград, ранений и пр. Учитывая, что история Великой Отечественной войны, к сожаления, до сих пор в значительной степени малодостоверна, автор, отбросив идеологические подгонки, искажения и мифы партаппарата советского периода, сумел объективно, на основе архивных документов, проанализировать такие заметные события Великой Отечественной войны, как: Нарофоминский прорыв немцев, гибель командарма-33 М.Г.Ефремова, Ржевско-Вяземские операции (в том числе "Марс"), Курская битва и Прохоровское сражение, ошибки при штурме Зееловских высот и проведении всей Берлинской операции, причины неоправданно огромных безвозвратных потерь армии.