Очерки античного символизма и мифологии - [5]

Мало того. Эта природа должна существовать так, как будто бы ее произведения суть сама идея. «Но их совершенство не есть их заслуга, потому что оно не есть дело их выбора; и тайна наслаждения ими состоит именно в том, что, не пристыжая нас, они служат нам образцами. Как постоянное проявление высшей силы, окружают они нас, но более услаждая, чем ослепляя. В их характере есть именно то, чего недостает нашему для своего полного развития; мы отличаемся от них именно тем, чего недостает им самим, чтоб стать божественными. Мы свободны, они необходимы; мы изменяемся, они непременны. И тогда только, когда то и другое совокупится в одно, когда воля свободно станет повиноваться закону необходимости, а разум, при всякой перемене фантазии, удержит права свои, тогда только проявится идеал. Итак, мы вечно видим в них только то, что для нас неуловимо, но к чему нам заповедано стремиться и к чему мы, хотя и никогда того не достигнем, все–таки, при бесконечных успехах, надеемся приблизиться. Мы замечаем в себе преимущество, которого у них нет и которому они вообще никогда не будут причастны, как нечто неразумное, если только не пойдут нашим путем, как, напр., детство. Вот потому–то они и доставляют нам сладчайшее из наслаждений — наслаждение нашею человечностью как идеею, хоть вместе с тем и смиряют нас, напоминая о несовершенстве человека».[9]

Такое отношение к природе Шиллер называет наивным и такую поэзию называет наивной. Наивное всегда недостаточно с точки зрения рассудка, и мы часто над ним за это подсмеиваемся. Но оно всегда значительно с точки зрения разума, и это заставляет нас преклоняться перед ним.

«Прямо из этого противоречия между разумом и рассудком истекает совершенно особенное, смешанное чувство, делающее наивным наш образ мыслей. Оно соединяет детскую простоту с ребяческой, посредством которой открывает рассудку нечаянные промахи и возбуждает ту улыбку, которою мы высказываем свое теоретическое превосходство. Но лишь только мы имеем повод думать, что ребяческая простота есть вместе и детская, что, следственно, причина промаха заключается не в слабоумии, не в немощности, но в высшей, практической силе, в сердце, полном невинности и правды, в сердце, презревшем, из внутреннего величия, помощь искусства, — тогда прежнее торжество рассудка проходит, и насмешка над простоватостью перерождается в удивление простоте. Мы невольно начинаем уважать предмет, над которым прежде смеялись, и, бросив взгляд на самих себя, сожалеем, что не похожи на него. Таким образом, происходит совершенно особенное чувство, в котором сплавливаются и веселая насмешка, и высокое уважение, и, наконец, тихая грусть».[10]

Таким образом, в наивном, по Шиллеру, мы находим следующие три существенные черты. Оно есть 1) идея, данная как природа. В ней мы видим 2) превосходство идеи над внешним выражением. 3) В нас оно вызывает усмешку, соединенную с уважением к нему и с грустью по поводу нашего собственного несовершенства в сравнении с ним.

Таковы–то и есть греки. «Если вспомнить о прекрасной природе, окружавшей древних греков; если подумать, как согласно уживался этот народ под своим счастливым небом, с прекрасною природой, как несравненно ближе к простой природе были его образ воззрения, его чувства, его нравы и как отпечатлелась вся природа на его поэзии, то покажется странным, что в этой поэзии мы находим так мало следов того сентиментального интереса, с каким мы, новейшие, так жадно бросаемся на сцены и характеры натуральные. Грек в высшей степени точен, верен, обстоятелен в описании природы, но в этом описании не заметно ни большого жара, ни большего сердечного участия, чем, напр., в описании одежды, щита, доспехов, домашней утвари или другого какого механического продукта. В своей любви к объекту он, кажется, не делает никакого различия между тем, что само собою существует, и тем, что производится искусством и человеческою волею. Природа более интересует его любознательность, чем моральное чувство; он не привязывается к ней с тою искренностью, чувствительностью, сладкою грустью, как мы, новейшие* Олицетворяя, обожая ее в частных явлениях и представляя ее действия как деяния свободных существ, он уничтожает в ней спокойную необходимость, посредством которой она для нас так привлекательна. Его нетерпеливая фантазия заставляет его перескакивать через нее к драме человеческой жизни. Только характеры, деяния, судьбы и нравы удовлетворяют его; и если мы, при известном моральном настроении души, желали бы иногда отдать преимущество свободе нашей воли, предающей нас таким раздорам с самим собою, таким беспокойствам и заблуждениям, за неразборчивую, но спокойную необходимость неразумного, то фантазия грека, напротив, заботится, как бы зачать человеческую природу в бездушном мире и там, где царствует слепая необходимость, упрочить влияние воле»

Читатели по достоинству оценили эту замечательную работу выдающегося философа XX века Алексея Федоровича Лосева и знаменитого филолога-античника Азы Алибековны Тахо-Годи: биографии написаны удивительно просто и ярко; учения трех величайших философов античности (Сократа, Платона, Аристотеля) изложены в ней сжато и доступно.Настоящее издание снабжено письмами Сократа и сократиков. Перевод этих писем выполнен известным переводчиком начала XX века С. П. Кондратьевым. Письма относятся примерно к I–III векам, но тем не менее, безусловно, представляют собой не только литературную, но и историческую ценность.

Время от времени в нашей прессе появляются критические выступления, в которых исследования отдельных учёных и даже целые научные направления классифицируются как лженаучные. Но если раньше подобная классификация происходила в русле газетно-журнальных дискуссий, то в 1999 году начала действовать организация, претендующая на «истину в последней инстанции» – Комиссия РАН по борьбе с лженаукой (председатель Э.В. Кругляков, идейный вдохновитель В.Л. Гинзбург, оба академики РАН). В их интервью, в статьях апологетов комиссии публикуются списки тем, признаваемых лженаучными или относимых к области мифологии.В этом плане актуальны высказывания о мифологии и лженауке профессора А.Ф.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Скажу по секрету, я христианин. Для меня величайшее достижение в смысле христианского подвига — исихазм… Как-то в жизни должно быть всё по-другому…Меня привлекает идеал άπλωσις, опрощения; всё настоящее, мне кажется, настолько просто, что как бы и нет ничего. В том же смысле я понимаю и θέωσις, обожение. Человек становится как бы Богом, только не по существу, что было бы кощунством, а по благодати. В опрощении, в обожении происходит возвышение веры над разумом. Ничего рассудочного не остается. И даже о самом Боге человек перестает думать.

Монография посвящена одной из ключевых проблем глобализации – нарастающей этнокультурной фрагментации общества, идущей на фоне системного кризиса современных наций. Для объяснения этого явления предложена концепция этно– и нациогенеза, обосновывающая исторически длительное сосуществование этноса и нации, понимаемых как онтологически различные общности, в которых индивид участвует одновременно. Нация и этнос сосуществуют с момента возникновения ранних государств, отличаются механизмами социогенеза, динамикой развития и связаны с различными для нации и этноса сферами бытия.

Воспоминания известного ученого и философа В. В. Налимова, автора оригинальной философской концепции, изложенной, в частности, в книгах «Вероятностная модель языка» (1979) и «Спонтанность сознания» (1989), почти полностью охватывают XX столетие. На примере одной семьи раскрывается панорама русской жизни в предреволюционный, революционный, постреволюционный периоды. Лейтмотив книги — сопротивление насилию, борьба за право оставаться самим собой.Судьба открыла В. В. Налимову дорогу как в науку, так и в мировоззренческий эзотеризм.

В монографии впервые в литературоведении выявлена и проанализирована на уровне близости философско-эстетической проблематики и художественного стиля (персонажи, жанр, композиция, наррация и др.) контактно-типологическая параллель Гессе – Набоков – Булгаков. На материале «вершинных» творений этих авторов – «Степной волк», «Дар» и «Мастер и Маргарита» – показано, что в межвоенный период конца 1920 – 1930-х гг. как в русской, метропольной и зарубежной, так и в западноевропейской литературе возник уникальный эстетический феномен – мистическая метапроза, который обладает устойчивым набором отличительных критериев.Книга адресована как специалистам – литературоведам, студентам и преподавателям вузов, так и широкому кругу читателей, интересующихся вопросами русской и западноевропейской изящной словесности.The monograph is a pioneering effort in literary criticism to show and analyze the Hesse-Nabokov-Bulgakov contact-typoligical parallel at the level of their similar philosophical-aesthetic problems and literary style (characters, genre, composition, narration etc.) Using the 'peak' works of the three writers: «The Steppenwolf», «The Gift» and «The master and Margarita», the author shows that in the «between-the-wars» period of the late 20ies and 30ies, there appeard a unique literary aesthetic phenomenon, namely, mystic metaprose with its stable set of specific criteria.

Книга представляет читателю великого итальянского поэта Данте Алигьери (1265–1321) как глубокого и оригинального мыслителя. В ней рассматриваются основные аспекты его философии: концепция личности, философия любви, космология, психология, социально-политические взгляды. Особое внимание уделено духовной атмосфере зрелого средневековья.Для широкого круга читателей.

Книга дает характеристику творчества и жизненного пути Томаса Пейна — замечательного американского философа-просветителя, участника американской и французской революций конца XVIII в., борца за социальную справедливость. В приложении даются отрывки из важнейших произведений Т. Пейна.

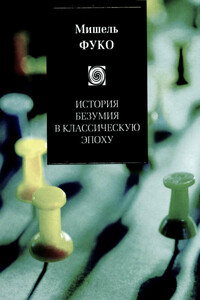

Книга известного французского философа Мишеля Фуко (1926–1984) посвящена восприятию феномена безумия в европейской культуре XVII–XIX вв. Анализируя различные формы опыта безумия — институт изоляции умалишенных, юридические акты и медицинские трактаты, литературные образы и народные суеверия, — автор рассматривает формирование современных понятий `сумасшествие` и `душевная болезнь`, выделяющихся из характерного для классической эпохи общего представления о `неразумии` как нарушении социально — этических норм.