Обломки - [4]

В «Обломках» таким лицом является Элиана. Она — единственная в романе, кто пытается заговорить на «грубом и опасном языке правды». Это она пишет письмо к Филиппу, где с безжалостностью отчаявшейся женщины рисует его подлинный облик и где в то же время сознается в своей неистовой страсти к нему. Это она, находясь на грани истерики, бросает сестре слова ненависти и требует, чтобы та отдала ей Филиппа. Это она, потеряв над собой всякую власть, впивается в губы Филиппа в момент его саморазоблачения, когда он во всех подробностях описывает свое подлое поведение на набережной.

И, однако, этот «бунт» Элианы, отобравший все ее силы, поставивший ее на грань умопомешательства, закончился ничем. Произошла перестановка ролей, поменялись некоторые декорации: Элиана добилась столь желанной власти над Филиппом; Анриетта избавилась от необходимости скрывать свою связь и перестала прятать письма любовника; Филипп получил возможность повсюду натыкаться на эти письма, в которых содержалась весьма нелестная характеристика его особы. Вот и все. «Последующие дни, — пишет Грин, — протекали внешне так спокойно, будто ничего особенного вообще не произошло. Один и тот же инстинкт, управлявший мужчиной и обеими женщинами, незаметно для всех троих привел к примирению». «С многотерпением муравьев, неутомимо возводящих свой разрушенный муравейник, они пытались восстановить прежний мнимый порядок и делали это со всей доброй волей, на какую только были способны».

Иначе и быть, не могло, так как «бунт» Элианы (а также и Анриетты) не против самих основ жизни, которую ведут герои романа, а на отвоевание себе места в этой жизни. Их бунт против судьбы так же неистинен и безрадостен, как и приятие этой судьбы Филиппом: в таком бунте человек утверждает себя за счет другого, а не ради него.

Не оставляя своим персонажам никакого реального выхода, Грин тем не менее заставляет их почти постоянно ощущать смутную, но неизбывную тоску по подлинности. Эта тоска с особой остротой проявляется, когда они остаются наедине с собой, полностью выключаются из сферы практических отношений друг с другом. Вот почему столь большую роль играют в романе сны Элианы и Анриетты, частые ночные прогулки Филиппа.

Сторонясь шумных столичных улиц, Филипп стремится туда, где нет людей, — на пустынные набережные Сены. Ему хочется быть окруженным одним лишь миром вещей, простых и естественных в своей природной сущности. Ему нравится физически ощущать шероховатость булыжника под ногами, шершавость платановых стволов, сырость белесоватого речного тумана, таинственную влагу вод самой реки. Приобщаясь к природному миру, Филипп на какие-то краткие минуты способен приобщиться и к собственной сущности, обрести самого себя. Лишь в эти минуты ему является призрак истинного Филиппа, такого, каким он мог бы и должен был стать: «… все его существо беспрерывно старалось обнаружить себя где угодно, лишь бы не в сегодняшнем дне. Кто-то, а может быть, что-то, незыблемое, сопротивлялось переменам, которые несет с собой время, некое загадочное существо, без молодости, без старости, всегда одно и то же, проглядывавшее сначала из глаз мечтательного ребенка, потом человека, умаленного годами, подлинная его личность, его «я», чуждое, неведомое ему самому».

Таинственное соприкосновение с этим неведомым и в то же время исконным «я» происходит и в сновидениях Элианы, насыщенных атмосферой мучительной тревоги. В этих снах, как и во время ночных блужданий Филиппа, с мира спадают все лживые покровы, которыми окутывает его «дневная» жизнь. Во сне Элиана видит себя такой, какая она есть на самом деле: одинокое, маленькое, закоченевшее, смертельно уставшее существо, бредущее куда-то по холодным бескрайним полям, насквозь продуваемое ледяным ветром, в кровь стирающие себе ноги об острые камни, срывающееся в пропасть издающие вопли отчаяния и ярости.

Этому кошмару мертвящей пустыни, над которой нависает «черное, как синяк, небо», противостоит лишь беспомощное одинокое деревце, мучимое жестоким холодом и все же сохранившее одно драгоценное качество — теплоту истинной жизни. И Элиана испытывает безумное желание хотя бы «кончиками пальцев коснуться его теплой коры», отломить самую хрупкую и нежную веточку, прижать ее к телу, унести с собой часть чужого тепла.

Жюльен Грин, этот «беспощадный» писатель, всегда отличался умением вскрывать тайные, нередко весьма непривлекательные мотивы человеческого поведения. Но ценно в его творчестве и другое — умение разглядеть даже в душах таких безнадежно извративших свою жизнь людей, какими являются персонажи «Обломков», неистребимую тоску по человечности.

Вместе с тем Грин подчеркивает, что утрата человечности — Следствие собственнического уклада, который разъединяет людей; даже семейная сфера бытия, где сама интимность человеческих отношений должна бы обеспечивать их прочность, жестоко сотрясается под ударами индивидуализма — одного из принципов буржуазного строя жизни. Герои Грина — это обломки в рушащемся здании буржуазного общества. В дневнике Грин писал: «Я хотел назвать свою книгу «Сумерки», Но сумерки чего? Разумеется, буржуазии. Подумав, я назвал книгу «Обломок крушения». Я имел в виду утопленницу из первой главы. Обломок — это также главный герой. Быть может, правильнее — «Обломки».

Вниманию читателей предлагается сборник рассказов английского писателя Гектора Хью Манро (1870), более известного под псевдонимом Саки (который на фарси означает «виночерпий», «кравчий» и, по-видимому, заимствован из поэзии Омара Хайяма). Эдвардианская Англия, в которой выпало жить автору, предстает на страницах его прозы в оболочке неуловимо тонкого юмора, то и дело приоткрывающего гротескные, абсурдные, порой даже мистические стороны внешне обыденного и благополучного бытия. Родившийся в Бирме и погибший во время Первой мировой войны во Франции, писатель испытывал особую любовь к России, в которой прожил около трех лет и которая стала местом действия многих его произведений.

После бала весьма пожилые участники вечера танцев возвращаются домой и — отправляются к безмятежным морям, к берегам безумной надежды, к любви и молодости.

Одноклассники поклялись встретиться спустя 50 лет в день начала занятий. Что им сказать друг другу?..

В том выдающегося югославского писателя, лауреата Нобелевской премии, Иво Андрича (1892–1975) включены самые известные его повести и рассказы, созданные между 1917 и 1962 годами, в которых глубоко и полно отразились исторические судьбы югославских народов.

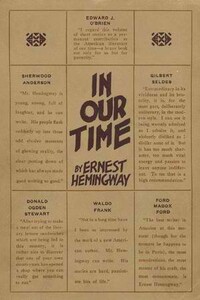

"В наше время" - сборник рассказов Эрнеста Хемингуэя. Каждая глава включает краткий эпизод, который, в некотором роде, относится к следующему рассказу. Сборник был опубликован в 1925 году и ознаменовал американский дебют Хемингуэя.

Историю русского военнопленного Григория Папроткина, казненного немецким командованием, составляющую сюжет «Спора об унтере Грише», писатель еще до создания этого романа положил в основу своей неопубликованной пьесы, над которой работал в 1917–1921 годах.Роман о Грише — роман антивоенный, и среди немецких художественных произведений, посвященных первой мировой войне, он занял почетное место. Передовая критика проявила большой интерес к этому произведению, которое сразу же принесло Арнольду Цвейгу широкую известность у него на родине и в других странах.«Спор об унтере Грише» выделяется принципиальностью и глубиной своей тематики, обширностью замысла, искусством психологического анализа, свежестью чувства, пластичностью изображения людей и природы, крепким и острым сюжетом, свободным, однако, от авантюрных и детективных прикрас, на которые могло бы соблазнить полное приключений бегство унтера Гриши из лагеря и судебные интриги, сплетающиеся вокруг дела о беглом военнопленном…

Действие романа «Дело» происходит в атмосфере университетской жизни Кембриджа с ее сложившимися консервативными традициями, со сложной иерархией ученого руководства колледжами.Молодой ученый Дональд Говард обвинен в научном подлоге и по решению суда старейшин исключен из числа преподавателей университета. Одна из важных фотографий, содержавшаяся в его труде, который обеспечил ему получение научной степени, оказалась поддельной. Его попытки оправдаться только окончательно отталкивают от Говарда руководителей университета.

«Равнодушные» — первый роман крупнейшего итальянского прозаика Альберто Моравиа. В этой книге ярко проявились особенности Моравиа-романиста: тонкий психологизм, безжалостная критика буржуазного общества. Герои книги — представители римского «высшего общества» эпохи становления фашизма, тяжело переживающие свое одиночество и пустоту существования.Италия, двадцатые годы XX в.Три дня из жизни пятерых людей: немолодой дамы, Мариаграции, хозяйки приходящей в упадок виллы, ее детей, Микеле и Карлы, Лео, давнего любовника Мариаграции, Лизы, ее приятельницы.

В романе известного венгерского писателя Антала Гидаша дана широкая картина жизни Венгрии в начале XX века. В центре внимания писателя — судьба неимущих рабочих, батраков, крестьян. Роман впервые опубликован на русском языке в 1936 году.