Об Илье Эренбурге (Книги. Люди. Страны) - [2]

Родители Ильи Эренбурга поженились в Киеве 9 июня 1877 года, потом переехали в Харьков; в 1881 году родилась дочь Мария, в 1883 — Евгения, в 1886 — Изабелла; затем вернулись в Киев, где родился Илья. В сентябре 1895 года семья Эренбургов переехала в Москву, где жила до 1918 года.

Илья рос болезненным ребенком — у него были слабые легкие (в мать), и, по свидетельству личного врача семьи Эренбургов М. Е. Гамбурга, до 1904 года он перенес воспаление легких и дважды воспаление плевры, летом 1904 года заболел брюшным тифом, «после чего, — писал в 1908 году тюремному начальству Эренбурга д-р Гамбург, — я часто наблюдал у него припадки больной истерии: неудержимый плач и хохот, которые заканчивались бессознательным состоянием»[7]. Родители беспокоились за единственного сына, баловали его, прощая все, что он вытворял. («Меня избаловали, и, кажется, только случайно я не стал малолетним преступником»[8].) Его изобретательные выходки становились все более опасными: если поначалу он, скажем, заворачивал селедочные хвосты в бальные платья старших сестер и в одежду гостей или, как вспоминает персонаж романа «Хулио Хуренито», именуемый Ильей Эренбургом, в 8 лет избивал сестер живым котом, накрутив его хвост на руку[9], то потом уже поджигал дачу и т. д. В гимназические годы он не унялся: как свидетельствует участница гимназической социал-демократической организации А. Выдрина-Рубинская, «Эренбург, несмотря на свои исключительные способности, ладил далеко не со всеми благодаря своим эксцентрическим выходкам, составляющим отличительную черту его характера»[10]. Потом в голодные, бездомные парижские годы на это наложилось употребление гашиша, с которым его познакомил Модильяни. Приступы истерического, страшного хохота накатывались на него и в Киеве в 1919 году[11], потом, правда, все реже, но это случалось даже после Отечественной войны[12].

В семье Эренбургов дети не получили еврейского образования, хотя родители говорили между собой на идише, когда не хотели, чтоб дети их поняли.

Илья поступил в первый класс Первой московской мужской гимназии на Волхонке, выдержав жесткие экзамены за подготовительный класс (нужно было преодолевать процентную норму: хотя гимназия и была платной, действовало правительственное ограничение на прием евреев). К гимназии готовился с репетитором и помнил его потом всю жизнь — М. Я. Имханицкий оказался тайным гипнотизером и все-таки приструнил, внутренне озадачив, ребенка, с которым к тому времени уже никто не мог справиться.

В мемуарах «Люди, годы, жизнь» есть розоватая дымка на том, что касается проблемы антисемитизма, как ее чувствовал маленький Эренбург: интеллигенция-де тогда этого стеснялась. Мемуары — не документ прошлого, но совет будущему и попытка усовестить настоящее. В ранних воспоминаниях Эренбург — жестче и прямее. Например, в «Люди, годы, жизнь»: «Когда я пришел впервые в гимназию, какой-то приготовишка начал петь: „Сидит жидок на лавочке, посадим жидка на булавочку“. Не задумавшись, я ударил его по лицу. Вскоре мы с ним подружились. Никто больше меня не обижал»[13]; в автобиографии 1922 года ту же песенку поет не один приготовишка, а «соседи»[14]; в «Книге для взрослых» (1936) это выглядит иначе: «В гимназии сверстники кричали мне „жид пархатый“, они клали на мои тетрадки куски свиного сала»[15]. Если потом от Эренбурга и отстали, то потому, что он оказался не маменькин сынок; его эксцентричности, возможно, и побаивались. С малых лет Эренбург тянулся к старшим (только под старость — к молодым); сначала внутри класса, потом к старшеклассникам.

«В нашем классе был „лев“ — князь Друцкой, прекрасный танцор, он умел разговаривать с девушками. Когда мне было тринадцать лет, я ему завидовал. Но уже год спустя он казался мне неинтересным. Я читал Чернышевского, брошюры о политической экономии, „Жерминаль“, старался говорить басом и на Пречистенском бульваре доказывал дочке учителя пения Наде Зариной, что любовь помогает герою бороться и умереть за свободу»[16].

Уже с третьего класса Эренбург учился из рук вон плохо (он охотно занимался только тем, что ему было интересно), а в четвертом был оставлен на второй год (это — лето 1905 года, ему было не до учебы). Отец подал прошение попечителю Московского учебного округа, и в итоге Илье разрешили переэкзаменовки по трем предметам (русский язык, латынь и математика), но он их в августе завалил. Оставленный на второй год, Илья организовал в классе издание машинописного журнала и редактировал его под псевдонимом Ильич, хотя адрес редакции был обозначен точно: «Остоженка, Савеловский пер., д. Варваринского Общества кв. 81. И. Г. Эренбург». Сохранился № 2 журнала

Историк литературы и публицист Борис Фрезинский — автор книг «Судьбы Серапионов», «Все это было в XX веке (заметки на полях истории)», «Илья Эренбург с фотоаппаратом»; биограф Ильи Эренбурга, публикатор и комментатор его сочинений, а также работ Н. И. Бухарина и других авторов; его перу принадлежат более 250 статей и публикаций по истории литературы и политической истории русского XX века. Новая документальная книга Б. Я. Фрезинского «Писатели и советские вожди» основана на многолетних архивных изысканиях автора.Книга историка литературы Б. Я. Фрезинского «Писатели и советские вожди» насыщена неизвестными и малоизвестными историческими документами.

Книга Б. Я. Фрезинского посвящена судьбе петроградских писателей, образовавших в феврале 1921 г. литературную группу «Серапионовы братья». В состав этой группы входили М. Зощенко, Н. Никитин, Вс. Иванов, М. Слонимский, К. Федин В. Каверин, Л. Лунц, И. Груздев, Е. Полонская и Н. Тихонов.Первая часть книги содержит литературно-биографические портреты участников группы (на протяжении всего творческого и жизненного пути). Вторая — на тщательно рассмотренных конкретных сюжетах позволяет увидеть, как именно государственный каток перемалывал судьбы русских писателей XX века, насколько губительным для них оказались попытки заигрывать с режимом и как некоторым из них удавалось сохранять человеческое достоинство вопреки обстоятельствам жестокого времени.

Книга историка литературы Бориса Фрезинского содержит 31 сюжет. Их герои — люди как общеизвестные (Соломон Михоэлс, Натан Альтман, Илья Ильф или Василий Гроссман), так и куда менее знаменитые. Все они жили в XX веке — веке мировых катастроф — и работали преимущественно на территории Российской империи или СССР. Книга не случайно начинается с повествования об убийстве Соломона Михоэлса — знакового для советской эпохи преступления, обнажившего начало нового политического курса Сталина…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Русского писателя Александра Грина (1880–1932) называют «рыцарем мечты». О том, что в человеке живет неистребимая потребность в мечте и воплощении этой мечты повествуют его лучшие произведения – «Алые паруса», «Бегущая по волнам», «Блистающий мир». Александр Гриневский (это настоящая фамилия писателя) долго искал себя: был матросом на пароходе, лесорубом, золотоискателем, театральным переписчиком, служил в армии, занимался революционной деятельностью. Был сослан, но бежал и, возвратившись в Петербург под чужим именем, занялся литературной деятельностью.

«Жизнь моя, очень подвижная и разнообразная, как благодаря случайностям, так и вследствие врожденного желания постоянно видеть все новое и новое, протекла среди таких различных обстановок и такого множества разнообразных людей, что отрывки из моих воспоминаний могут заинтересовать читателя…».

Творчество Исаака Бабеля притягивает пристальное внимание не одного поколения специалистов. Лаконичные фразы произведений, за которыми стоят часы, а порой и дни титанической работы автора, их эмоциональность и драматизм до сих пор тревожат сердца и умы читателей. В своей уникальной работе исследователь Давид Розенсон рассматривает феномен личности Бабеля и его альтер-эго Лютова. Где заканчивается бабелевский дневник двадцатых годов и начинаются рассказы его персонажа Кирилла Лютова? Автобиографично ли творчество писателя? Как проявляется в его мировоззрении и работах еврейская тема, ее образность и символика? Кроме того, впервые на русском языке здесь представлен и проанализирован материал по следующим темам: как воспринимали Бабеля его современники в Палестине; что писала о нем в 20-х—30-х годах XX века ивритоязычная пресса; какое влияние оказал Исаак Бабель на современную израильскую литературу.

Туве Янссон — не только мама Муми-тролля, но и автор множества картин и иллюстраций, повестей и рассказов, песен и сценариев. Ее книги читают во всем мире, более чем на сорока языках. Туула Карьялайнен провела огромную исследовательскую работу и написала удивительную, прекрасно иллюстрированную биографию, в которой длинная и яркая жизнь Туве Янссон вплетена в историю XX века. Проведя огромную исследовательскую работу, Туула Карьялайнен написала большую и очень интересную книгу обо всем и обо всех, кого Туве Янссон любила в своей жизни.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В ноябре 1917 года солдаты избрали Александра Тодорского командиром корпуса. Через год, находясь на партийной и советской работе в родном Весьегонске, он написал книгу «Год – с винтовкой и плугом», получившую высокую оценку В. И. Ленина. Яркой страницей в биографию Тодорского вошла гражданская война. Вступив в 1919 году добровольцем в Красную Армию, он участвует в разгроме деникинцев на Дону, командует бригадой, разбившей антисоветские банды в Азербайджане, помогает положить конец дашнакской авантюре в Армении и выступлениям басмачей в Фергане.

Первое издание книги «Расставание с Нарциссом» замечательного критика, писателя, эссеиста Александра Гольдштейна (1957–2006) вышло в 1997 году и было удостоено сразу двух премий («Малый Букер» и «Антибукер»). С тех пор прошло почти полтора десятилетия, но книга нисколько не утратила своей актуальности и продолжает поражать не только меткостью своих наблюдений и умозаключений, но также интеллектуальным напором и глубиной, не говоря уже об уникальности авторского письма, подчас избыточно метафорического и вместе с тем обладающего особой поэтической магией, редчайшим сплавом изощренной аналитики и художественности.

Филолог-скандинавист, литературный критик и переводчик, Елена Бальзамо родилась и выросла в Москве в советское время, но давно уже живет и работает во Франции. И вот с «той» стороны, из «этого» времени, она оглядывается на «ту» эпоху, на собственное детство, учебу, взросление – и постепенное отторжение от системы, завершившееся переездом в другой, «по-ту-сторонний» мир. Отстранение, отчуждение парадоксальным образом позволяет автору приблизиться к прошлому, понять и воскресить минувшую эпоху, пропустив ее сквозь призму воспоминаний, семейных преданий и писем.

Вера Аркадьевна Мильчина – ведущий научный сотрудник Института Высших гуманитарных исследований РГГУ и Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, автор семи книг и трех сотен научных статей, переводчик и комментатор французских писателей первой половины XIX века. Одним словом, казалось бы, человек солидный. Однако в новой книге она отходит от привычного амплуа и вы ступает в неожиданном жанре, для которого придумала специальное название – мемуаразмы. Мемуаразмы – это не обстоятельный серьезный рассказ о собственной жизни от рождения до зрелости и/или старости.

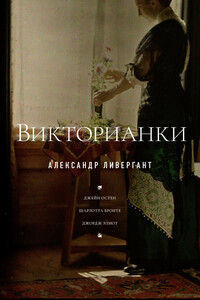

Английская литература XIX века была уникальной средой, в которой появилась целая плеяда талантливых писательниц и поэтесс. Несмотря на то, что в литературе, как и в обществе, царили патриархальные порядки, творчество сестер Бронте, Джейн Остен и других авторов-женщин сумело найти путь к читателю и подготовить его для будущего феминистского поворота в литературе модернизма. Лицами этой эпохи стали талантливые, просвещенные и сильные ее представительницы, которым и посвящена книга литературоведа А. Ливерганта.