О «бессмертии» души - [2]

Отцы Церкви постоянно подчеркивают искупительный смысл Воплощения. И причину и следствие Воплощения они определяют как искупление человека и возврат его к изначальному состоянию, утраченному после грехопадения. Воплотившийся упразднил и изгладил грехи человечества; сделать это мог только Он, обладающий одновременно и Божественной, и человеческой природой.С другой стороны, нельзя утверждать, что Отцы Церкви считали спасение единственной причиной Воплощения, то есть полагали, что если бы человек не согрешил, Воплощения не произошло бы вообще.Поскольку вопрос об исходной причине Воплощения в эпоху Отцов непосредственно не обсуждался, большинство текстов, используемых в позднейших спорах, не дают никаких прямых указаний.

Собрание статей одного из самых выдающихся православных мыслителей XX века. Статьи самого разного характера: экуменизм и евразийство, Достоевский и славянофилы, Пятый Эфесский собор и старец Силуан, социальная проблематика, цивилизация и христианство, Евхаристия и София, Премудрость Божия. В сборнике представлены следующие статьи Г.В. Флоровского: ВОЦЕРКОВЛЕНИЕ ШКОЛЫЗАПАДНЫЕ ВЛИЯНИЯ В РУССКОМ БОГОСЛОВИИО НАРОДАХ HE–ИСТОРИЧЕСКИХПОСЛУШАНИЕ И СВИДЕТЕЛЬСТВОСОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА В ВОСТОЧНОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИСТАРЕЦ СИЛУАН (1866–1938)ТОМЛЕНИЕ ДУХАПОЛОЖЕНИЕ ХРИСТИАНСКОГО ИСТОРИКАЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ МУДРОСТЬ И ПРЕМУДРОСТЬ БОЖИЯ«ЭКУМЕНИЧЕСКОЕ СТРАДАНИЕ»ВЕК ПАТРИСТИКИ И ЭСХАТОЛОГИЯВЕТХИЙ ЗАВЕТ И ОТЦЫ ЦЕРКВИВОСКРЕСЕНИЕ ЖИЗНИВселенское Предание и славянская идеяЕвразийский соблазнЕВХАРИСТИЯ И СОБОРНОСТЬЖИЛ ЛИ ХРИСТОС?К ИСТОРИИ ЭФЕССКОГО СОБОРАО ГРАНИЦАХ ЦЕРКВИО ПОЧИТАНИИ СОФИИ, ПРЕМУДРОСТИ БОЖИЕЙ, В ВИЗАНТИИ И НА РУСИПРИСНОДЕВА БОГОРОДИЦАПРОБЛЕМАТИКА ХРИСТИАНСКОГО ВОССОЕДИНЕНИЯРЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕМЫ ДОСТОЕВСКОГОХРИСТИАНСТВО И ЦИВИЛИЗАЦИЯО СМЕРТИ КРЕСТНОЙХРИСТОС И ЕГО ЦЕРКОВЬ.

Протоиерей Георгий Флоровский (1893-1979) — русский православный богослов, философ и историк, автор трудов по патристике, богословию, истории русского религиозного сознания. Его книги — итог многолетней работы над полной историей православного Предания, начиная с раннего христианства и заканчивая нашей эпохой. В книге «Восточные отцы IV века» автор с исчерпывающей глубиной исследует нравственные начала веры, ярко выраженные в судьбах великих учителей и отцов Церкви IV века — свтт. Афанасия Великого, Кирилла Александрийского, Василия Великого, Григория Богослова, Григория Нисского, Иоанна Златоуста и др.Текст приводится по изданию: Г.В.

Протоиерей Георгий Флоренский (3893—1979) — русский православный богослов, философ и историк, автор трудов по патристике, богословию, истории русского религиозного сознания. Его книги «Восточные отцы IV века», «Византийские отцы V—VIII веков» и «Пути русского богословия» — итог многолетней работы над полной историей православного Предания, начиная с раннего христианства и заканчивая нашей эпохой. В книге «Византийские отцы V—VIII веков» автор с исчерпывающей глубиной исследует нравственные начала веры, ярко выраженные в судьбах великих учителей и отцов Церкви V—VIII веков.Текст приводится по изданию: Г.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Георгий Васильевич ФЛОРОВСКИЙ (1893 - 1979) - русский богослов, историк культуры, философ. Автор трудов по патристике, византийскому богословию IV - VIII веков, истории русского религиозного сознания. Его книги "Восточные отцы четвертого века", "Византийские отцы" и "Пути русского богословия" - итог многолетней работы над полной историей православного Предания, начиная с раннего христианства и заканчивая нашей эпохой. "Пути русского богословия" - это монументальный труд, который может служить основным библиографическим справочником по истории духовной культуры в России.Издание второе, исправленное и дополненное, 2003 годИнтернет-версия под общей редакциейЕго Преосвященства Александра (Милеанта), Епископа Буэнос-Айресского и Южно-Американского.

Господь Бог каждого приводит к вере своим путем. Многие люди приходят к Богу через маленькое или большое чудо в своей жизни. В книге собраны удивительные истории, рассказанные теми, кто на основании собственного опыта, невероятных случаев пришел к вере в Бога. Сборник особенно актуален в наше время, когда современный человек забывает о Боге, а Бог каждую минуту заботится о нем как о малом ребенке. Книга, несомненно, будет интересна и полезна самому широкому кругу читателей, а для невоцерковленного человека может стать первым шагом для обретения веры.

Первое издание этой книги о современном монашестве в России было анонимным. Даже тогда, когда все узнали, увидев обложку второго издания, кто автор «Плача третьей птицы», страсти не утихли. Книгу написала игумения действующего монастыря Русской Православной Церкви Московского Патриархата, знающая о монашестве столько, что у нее всегда есть о чем сказать с иронией или болью, а о чем – промолчать. Это честная, содержательная, пронзительная и откровенная книга о монахах и монастырях, написанная изнутри человеком, пережившим возрождение монашества в России.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

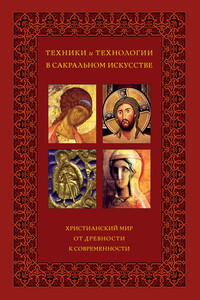

Состояние сохранности древних памятников религиозного искусства, к настоящему времени отнюдь не удовлетворительное, настоятельно требует привлечения для их реставрации современных методов материально-технического исследования по всем уровням, начиная от основы и кончая красочным слоем.Актуальными являются и проблемы, назревшие в церковном искусстве наших дней, где, наряду с успешной реконструкцией древнейших техник живописи (мозаика, энкаустик), порой бесконтрольно применяются новейшие материалы и технологии, сомнительные с точки зрения дальнейшей жизни памятников.Поискам ответов на эти вопросы посвящен настоящий сборник, авторы которого, не претендуя на исчерпанность темы, предлагают свои решения.

Святая великомученица Ирина жила в те времена, когда подвергнуться гонениям и принять мученическую кончину можно было за одно только имя «христианин». Греческое слово μάρτυς, которым называли всех претерпевших мученическую смерть за веру Христову, означает «свидетель». Мученик свидетельствует собственной кровью о вере во Христа, распятого и воскресшего в славе Отца Своего. Святую Ирину Церковь прославляет как великомученицу. Велики и многочисленны были ее страдания, велики и ее труды, но велика и награда от Бога, прославившего ее еще здесь, на земле, многочисленными чудесами.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.