Незанятый мир - [21]

— Полагаю, эксперимент удастся, — заметил он, погружая в яму шкуру и придавливая ее камнями. — Это как общие предписания давным-давно сгинувших докторов: всего понемногу, и так или иначе совершится желаемое действие.

Огромное многообразие задач, возложенных на него ныне, начало уже не на шутку испытывать его изобретательность. Несмотря на богатство своих практических знаний и отработанные умения, он поразился, какие огромные требования предъявляет самая простая человеческая жизнь. Теперь им с Беатрис приходилось обходиться без общественного сотрудничества, которое прежде казалось само собой разумеющимся. Изменение условий начало менять представления Стерна почти обо всем. До него теперь полностью дошел смысл пословицы «Один в поле не воин». Он на своей шкуре ощутил, что мир был таким, каким был, вследствие сложной системы взаимных отношений и взаимной зависимости огромных количеств людей. Он стал видеть исчезнувшие социальные проблемы в их истинном свете теперь, когда все, чему требовалось противостоять, было неразумным и всепоглощающим доминированием природы. И это принесло гигантскую пользу инженеру. Твердый индивидуализм, в основе своей анархический, которому он с гордостью следовал тысячу лет назад, стал мишенью для сокрушительных ударов с самых первых дней их новой жизни вне общества. Но ни у него, ни у его спутницы не было особенно времени для отрешенных размышлений. Каждый миг требовалось срочно решить какую-то задачу, и каждый день казался насыщенней делами, чем предыдущий. Однако за едой или вечерами, когда они сидели рядышком при свете лампы в обжитой ими конторе, оба находили удовольствие в сумбурных гаданиях о том да о сем. Они часто обсуждали катастрофу и свое спасение. Стерну пришли на ум кое-какие опыты профессора Рауля Пикте с животными, француз на долгие периоды погружал их в анабиоз внезапным замораживанием. Кажется, здесь угадывался ответ на вопрос, как они избежали смерти в ходе столь многих зим, с тех пор как их охватила спячка. Они пытались вообразить себе и картины, последовавшие за катастрофой, ужас давно миновавшего дня и медленное необратимое разрушение памятников рода людского. Часто разговоры при сиянии каменного очага затягивались за полночь, и они касались великого множества сторон предмета. Стерну эти часы представлялись счастливейшими в жизни. Ибо он и эта прекрасная женщина в такие часы становились близки как никогда, это волновало, завораживало, и Стерн мало-помалу стал чувствовать, что любовь, зародившаяся в глубине его сердца, не осталась без взаимности. Но пока Стерн сдерживался и не заговаривал в открытую о своих чувствах. Он понимал, что это немедленно все изменит, а их постоянно ждала срочная работа.

— У меня нет сомнений, — промолвил он как-то, когда они сидели и беседовали, — что мы с вами последние представители человечества, я имею в виду цивилизованного, оставшиеся где-либо в мире. Если бы уцелел кто-то еще, где-нибудь в Чикаго или Сан-Франциско, Лондоне, Париже или Гонконге, они сделали бы уже какую-нибудь ощутимую попытку связаться с Нью-Йорком. Этот город, ведущий центр финансового и промышленного мира, был бы их первой целью.

— Но предположим, — заметила она, — что были и другие, совсем немногие, здесь и там, и они лишь недавно пробудились, как мы. Разве они смогли бы успеть так быстро дать нам о себе знать?

Он с сомнением покачал головой.

— Может быть, где-то есть кто-то другой, — медленно ответил он, — но, в любом случае, в этой части света нет никого. Нет, никого нет в этом отдельном Эдеме, кроме вас и меня. Как бы там ни было, а я Адам. Вы, разумеется, Ева. А древо? Мы его не нашли. Пока.

Она быстро и ошеломленно взглянула на него. Затем уронила голову, чтобы он не мог видеть ее глаза. Но на ее щеке, шее и висках, там, куда отлетели великолепные густые волосы, он увидел приливающую краску. На некоторое время он забыл о трубке. Он глядел на Беатрис со странным блеском в глазах. И некоторое время ни слова не было сказано между ними. Но мысли…

Глава 13

ВЕЛИКИЙ ОПЫТ

Мысль о том, что могут быть и другие им подобные в отдаленных уголках земли, не покидала ум Беатрис. На следующий день она опять завела об этом беседу со своим спутником.

— А что, если в мире есть еще несколько горсточек таких, как мы, может, несколько сотен, рассеянных тут и там? — рассуждала она. — Они могли проснуться один за другим лишь для того, чтобы умереть, ибо оказались в куда менее благоприятных условиях, чем довелось нам с вами? Может, тысячи лежали в спячке, как и мы, а проснувшись, стали голодать, пока не умерли?

— Трудно сказать, — взвешенно ответил он. — Вне сомнений, такое не исключается. Кто-то мог избежать великой погибели на большой высоте. Скажем, на Эйфелевой башне. Или где-нибудь в горах. На плато. Самое большее, что мы можем сейчас, это предполагать такую вероятность. И…

— Но если где-то еще есть люди, — в нетерпении перебила она с озарившимися надеждой глазами, — разве нет способа войти с ними в контакт? Почему мы не пытаемся? А что, если только один или два в каждой стране уцелели, если бы мы все могли объединиться и образовать общую колонию… Как вы думаете?

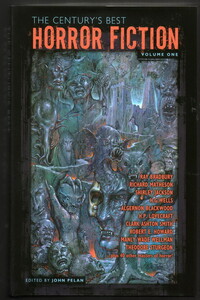

Американская экспедиция из пяти человек, возвращаясь на юг с канадского севера, наткнулась на странные следы, происхождение которых заставило ученых выстроить целый ряд предположений. И, к их всеобщему ужасу, вскоре выяснилось, что правдой оказалась страшнейшая из теорий — о существовании могущественной внеземной цивилизации, ставящей опыты на людях.Данный рассказ был включен в «Первый том антологии лучших хоррор-рассказов XX века (1901–1950 гг.)» — «Century's Best Horror Fiction. Volume One», 2012.Иллюстрация к рассказу: Frank R.

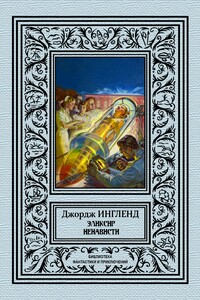

Двое современных нью-йоркцев очнулись на развалинах земной цивилизации спустя тысячу лет…Первая часть трилогии американского фантаста была опубликована в 1912 г. под названием «Вакантный мир» (The Vacant World).

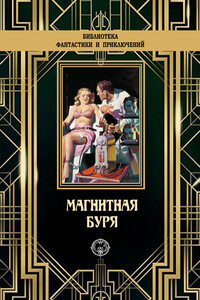

В сборник вошли рассказы из самых популярных в начале XX века научно-фантастических журналов «Удивительные истории» (главный редактор – Хьюго Гернсбек) и «Фантастические приключения» (главный редактор в начале XX века Раймонд Палмер)

Какова цена Эликсира молодости — и кто его изобретатель? Благодетель человечества? Или… Инженер и его секретарша в начале ХХ венка впадают в летаргический сон и пробуждаются примерно через восемьсот лет в разрушенном временем и опустошенном Нью-Йорке, оказавшись единственными выжившими после неизвестной катастрофы. Им достался в наследство целый мир… Читайте увлекательные романы одного из отцов-основателей американской фантастики!

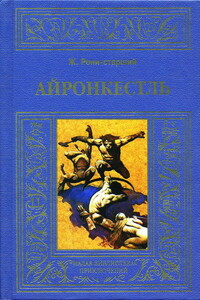

В очередной том собрания сочинений Андрэ Нортон включены совершенно не типичные для творчества писательницы романы. Но приключения молодых героев, разворачивающиеся в вымышленной стране и на придуманном острове, не менее увлекательны, чем события большинства ее фантастических произведений.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Земля. Ближнее будущее.Контроль над человеческим поведением...Молодежь, тысячами вымирающая и сходящая с ума от новых наркотиков. .Новая религия фанатичных «стигматников»...Бесконечные войны международных мафиозных кланов...И – опасные, головокружительные приключения двух парней – П. Алекса и Санчо Рамиреса Парней, случайно заполучивших одну ОЧЕНЬ СТРАННУЮ штуковину. Штуковину, за которой, похоже, охотятся ВСЕ, имеющие – или желающие получить – ВЛАСТЬ НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ...

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Главный герой романа «Айронкестль», отправившись с несколькими друзьями в глубь Африки на поиски неведомой страны, попадает в странный лес разумных растений, где сохранились формы жизни, ныне вымершие на Земле.

Роман Талбота Мэнди переносит нас в Дамаск, в начало XX века, где волею судьбы воедино сплелись интересы французской и английской разведок, пытающихся противостоять исконным правителям Востока.

В этом сборнике представлена часть наиболее интересных произведений, выпускавшихся в начале XX века одним столичным издательством. Наиболее популярной тогда была серия "Шерлок Холмс" (свободное продолжение А. Конан Дойла). В России эта анонимная серия получила большое распространение среди городских мещанских слоев и учащейся молодежи. Педагогическое начальство и родители не одобряли это увлечение, однако серия находила своего тайного читателя в среде не только школьников и обывателей, но и интеллигенции, отшатнувшейся от революции.