Недуг бытия (Хроника дней Евгения Баратынского) - [112]

— Место Петра Яковлевича, — с почтительной усмешкой пояснил Вяземский.

Часы поверещали с минуту, сипло, по-стариковски откашлялись — и начали бить. При одиннадцатом ударе пронесся тихий шепот, и в каминную взошел юношески стройный, одетый по английской моде мужчина с маленькой портфелью под мышкой. Голая, бледная, как из полированной кости выточенная голова была надменно откинута, светлые глаза смотрели прямо и напряженно, проницая встречные лица и предметы скользящим, каким-то лунным взором.

"Он будет говорить; все они явились сюда ради этого, — подумал Евгений. — Зачем он говорит с ними? И для чего им слово Чаадаева?"

Он обвел глазами благоговейно примолкших аборигенов.

"Вот престарелый ветеран клоба, заплывший туком и равнодушьем; он продремал весь вечер и оживился лишь от толчка лакея: "Ваше сиятельство, кашка подана". Он силится разлепить веки, но все равно уснет после первой же фразы. А щеголь с нафабренными кавалерийскими усами? Он изменил нынче бильярду, дабы где-нибудь в Лебедяни похвастаться, что слышал и видел знаменитого безумца… А мы с князем? Какой мудростью можно изменить ход наших судеб? Ах, бедный, безумный мудрец Петр Яковлевич! Уйти, скорей уйти — такой стыд, такая жалость…"

Но Чаадаев уже заметил его и, улыбаясь приветливо и неподвижно, приблизился к его стулу.

— Очень рад лицезреть вас, — сказал он с легким поклоном. — Я намеревался беседовать о христианском демократизме Ламеннэ, но, увидев вас, решил избрать иную тему.

Лакей в парике внес медный полубочонок с мелко наколотыми можжевеловыми дровами и длинною витой кочергою помещал пламя. Огонь упруго выгнулся; лоб и подбородок Чаадаева вылепились четко и мертвенно, как на восковом бюсте. Бальзамический аромат можжевеловой смолы распространился по всей каминной, и Баратынский рассеянно вспомнил, что вот так же пахло когда-то в Финляндии: солдаты жгли бурелом, и в лесу пахло, как в храме…

— Мне недолго остается быть земным свидетелем дел человеческих, — тихо, для него одного, говорил Чаадаев. — Я ушел в равнодушие, как в могилу. — Он высоким взором обвел комнату; взгляды ревниво наблюдающих за ним людей покорно устремились к потолку. — Но коль согласился существовать середь живущих — надобно же делать что-то? — Чаадаев бледно улыбнулся. — Ваша деятельность, любезный мой Баратынский, всегда занимала меня. Веруя искрение в, мир загробный, — Чаадаев вновь воздел блеклые глаза, — думаю, что и оттуда стану с любопытством следить за судьбою вашей. Прощайте, — заключил он грустно и надменно. — То, что я собираюсь сказать сейчас, давно вам известно.

— До свиданья, — ответил Баратынский с глубоким поклоном.

— Как постарел Чаадаев, — сказал он, выходя с князем во двор. — Как страшно изменился…

— Да, весьма, — согласился Вяземский. — Сказывают, он давно уже носит в нагрудном кармане рецепт на мышьяк. Да он уже и умер, в сущности.

— Я нынче был у Иверской, — медлительно, как больной, проговорил Иван, и его непреклонные скулы порозовели. — Я устыдился наших толков и пересудов. Как пусто все, господи!

— Да. Пусто.

— Меня поразила детская вера народа. Только русские способны верить так чисто, так бескорыстно.

Какой-то упрямый, угрюмый восторг прозвучал в глухом, словно бы продавленном баске Киреевского.

— С горячим упованьем смотрел я на молящихся — и переводил взгляд на святые черты. И думалось мне: эта доска, целые века принимавшая слезы, лобзанья и молитвенный шепот многих поколений скорбящих… — Иван приподнялся с дивана, нашарил чубук и сжал его, как боевую палицу. — Она сделалась живою! Она не могла не наполниться внутренней силой стольких верующих! Я видел, как одушевлялись глаза богородицы! И я пал на колени рядом с нищими странницами в запыленных онучах…

Пришел Хомяков, сгорбившийся еще более, нервно и ласково посмеивающийся, и с готовой запальчивостью принялся доказывать преимущества православной церкви перед церковью западной, раздираемой враждующими католицистами и протестантистами. Он, как и Киреевский, был в темном; глухой ворот поддевки подпирал энергически вскинутую бородку.

В комнате становилось темно. И оба приятеля — черный горбатый Хомяков и сероликий Иван в дымных тяжелых очках — вдруг напомнили Евгению маменькиных старушек, проворных и вечно озабоченных чем-то непонятным, но зловещим: Парок далекой Мары…

Пришел румяный, шумный Шевырев, завел речь о новом журнале. Принялись обсуждать название: "Москвитянин"; Хомяков предложил готовить уже сейчас, впрок, большую полемическую статью.

С ним о журнале не советовались, о его присутствии словно позабыли. Лишь когда он поднялся, чтобы уходить, Хомяков встрепенулся и сказал, глядя ему в лицо своими горячими цыганскими глазами:

— А все же, милейший Евгений Абрамович, вы согласитесь со мной: людей объединяют не сословия, но духовные связи!

— Разумеется, соглашусь, — задумчиво отвечал он.

"Странная моя жизнь, странная судьба: между Дельвигом и Пушкиным, между Киреевским и Чаадаевым… — Он натянул на лоб шляпу, залепленную снежными хлопьями. — Боже, как пуста душа, как лениво сердце! Эта долгая и ровная повесть страшна изменила меня… "Контора дилижансов", — прочел он тусклую вывеску. — Господи, есть же в мире путешествия, радости, надежды… Но куда ехать? Догонит, проклятая!"

— Привели, барин! Двое дворовых в засаленных треуголках, с алебардами в руках истово вытянулись по сторонам низенькой двери; двое других, одетых в мундиры, втолкнули рыжего мужика с безумно остановившимися голубыми глазами. Барин, облаченный в лиловую мантию, встал из кресел, поправил привязанную прусскую косу и поднял золоченый жезл. Суд начался.

В романа рассказывается о событиях более чем четырех с половиной тысячелетней давности — о самой высочайшей пирамиде, построенной фараоном Хуфу.Много бедствий принесла она народу. Вместе с автором читатель побывает в разных слоях египетского общества.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Второе издание. Воспоминания непосредственного свидетеля и участника описываемых событий.Г. Зотов родился в 1926 году в семье русских эмигрантов в Венгрии. В 1929 году семья переехала во Францию. Далее судьба автора сложилась как складывались непростые судьбы эмигрантов в период предвоенный, второй мировой войны и после неё. Будучи воспитанным в непримиримом антикоммунистическом духе. Г. Зотов воевал на стороне немцев против коммунистической России, к концу войны оказался 8 Германии, скрывался там под вымышленной фамилией после разгрома немцев, женился на девушке из СССР, вывезенной немцами на работу в Германии и, в конце концов, оказался репатриированным в Россию, которой он не знал и в любви к которой воспитывался всю жизнь.В предлагаемой книге автор искренне и непредвзято рассказывает о своих злоключениях в СССР, которые кончились его спасением, но потерей жены и ребёнка.

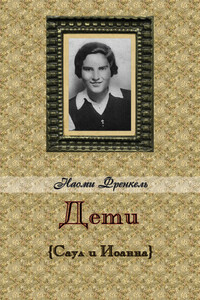

Наоми Френкель – классик ивритской литературы. Слава пришла к ней после публикации первого романа исторической трилогии «Саул и Иоанна» – «Дом Леви», вышедшего в 1956 году и ставшего бестселлером. Роман получил премию Рупина.Трилогия повествует о двух детях и их семьях в Германии накануне прихода Гитлера к власти. Автор передает атмосферу в среде ассимилирующегося немецкого еврейства, касаясь различных еврейских общин Европы в преддверии Катастрофы. Роман стал событием в жизни литературной среды молодого государства Израиль.Стиль Френкель – слияние реализма и лиризма.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Сюжетная линия романа «Гамлет XVIII века» развивается вокруг таинственной смерти князя Радовича. Сын князя Денис, повзрослев, заподозрил, что соучастниками в убийстве отца могли быть мать и ее любовник, Действие развивается во времена правления Павла I, который увидел в молодом князе честную, благородную душу, поддержал его и взял на придворную службу.Книга представляет интерес для широкого круга читателей.