В вагоне засмеялись.

— А как, «дедок», случись другая война, — вытянешь?

— Чего ж не вытянуть? Вытянем. Душой вот только чуть отойду. Тоска замучила, пропади она пропадом. Жена третий год не пишет, хоть слезами разлейся. Молчит, как воды в рот набрала.

— Молодая жена-то? Загуляла с кем, может?

— Насчет того, чтоб загуляла, — не думаю, хоть и красива. Разве что в годах.

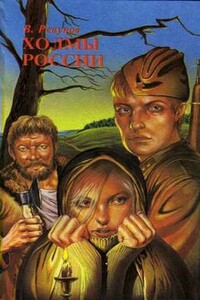

Пассажиры, поднявшись со скамеек, окружили старшину. Он раскрыл чемодан. На зеленом сукне френча лежала фотография, и, словно живые, глядели с нее прищуренные, смеющиеся глаза женщины в сереньком платочке.

— Хороша, — помолчав, вздохнули пассажиры.

— Три телеграммы из Вены дал: выезжаю, мол, выезжаю.

— Далече ехать?

— А рукой подать — Березянки. Шесть часов езды-то, ежели на Узловой не задержат.

— Соснешь, может, а, старшина? Ложись, вот полочка, — спрыгнув на пол, сказал офицер.

— Не мешало бы. Ноги — что колокола, гудят, устал… Эй, проводничок, толкни в Березниках!

Проводник разбудил Трофима Матвеевича на рассвете.

— Подъезжаем, старшина. Вставай!

— Чую, браток. Спасибо! — отозвался Трофим Матвеич.

В тамбуре он достал щетку, навел блеск на сапоги и выкурил сигаретку.

Поезд остановился. Из вагона, в котором ехал Трофим Матвеевич, высунулись любопытные, чтоб посмотреть, как будут встречать старшину.

На платформе было пусто. У палатки под скамейкой, нахохлившись, сидели воробьи. Моросило. Трава по откосу была мокрой, в ней дымился выкатившийся из паровозной топки огарок.

Пахну́ло грустью, когда увидел Трофим Матвеевич во рву, за платформой, сухие, поломанные кусты полыни. «Все так же, будто и не тронулось время», — подумал он.

Трофим Матвеевич вздохнул, бросил воробьям горсть крошек из кармана и, убедившись, наконец, что никто не вышел встречать его, запахнулся в плащ-палатку и направился к станции. Надумал он пройти в буфет, достать кипяточку, заварить чаю и обождать, пока развиднеет совсем, но на пороге станции кто-то осторожно тронул его за плечо. Он обернулся. Перед ним стоял парень в тулупчике с рыжими отворотами и без шапки. Парень пощелкивал плеткой по голенищу сапога и, улыбаясь, с задором щурил косивший глаз.

— Мишка, дьявол! — воскликнул Трофим Матвеевич.

— Прости, бать, не признал сразу, — поцеловавшись, заговорил парень. — Искал — все теплушки облазил. Думал, на соломке едешь.

— Это мы туда на соломке-то, а домой у окошка да с пивком под «козелка», — усмехнулся Трофим Матвеевич. — Вон едут, картузами машут.

Михаил, крякнув, забросил на плечо чемодан, перетянутый новенькими, с блестящими пряжками ремнями, и сказал:

— Динамку я просил… Не привез?

— Хотел я тебе ответить, малый, словом известным, да цензуры постеснялся: девчата там большею частью. А то бы ответил. Ты думаешь, что просишь? С отвертками, что ли, я ходил там?

— Ну и ладно, с динамкой-то этой. Голова хоть цела… Тронемся помаленьку?

— Обождать бы, пока туман не сошел. Застынешь, гляди, без шапки-то.

— А нипочем, волоса греют.

— Не хромаешь, замечаю. Удачно это у тебя обошлось. Забота была: вот, думаю, Мишка хромой останется, — приотстав немного и поглядывая на сына, радовался Трофим Матвеевич.

— Пару осколков из спины бы еще вытащить. Никак не соберусь в больницу лечь.

— А Пашка-то, Пашка где? Не захотел деда встречать, чертенок?

— Он сегодня на «губе» — в чулане сидит. Насчет драк сильно бедовый стал.

— Чего это он буянит?

— Известное дело — поспорил. Дуб помнишь? Пилить было собрались. Черный, ободранный стал после пожара, аж по проулку ходить страшно. Потом, глядим, зазеленело у макушки. А со второй весны и взялся. Сейчас — что туча шумит. Вот наш и поспорил: доберусь, говорит, до самой макушки. Попробовал — страшно. Ребятишки теперь и дразнят. Без слез да без драки дня не проходит.

— Почему один-то приехал, иль коня пожалел? — завидев одиноко стоявшую под тополем бричку, спросил Трофим Матвеевич.

Михаил не ответил, засуетился, рывком поставил чемодан на бричку и полез на сиденье.

— Может, дождя испугались, а? — продолжал Трофим Матвеевич.

— Да что ты меня, как маленького, пытаешь? — насупился Михаил.

— Интересуюсь, как мне быть дальше… Эх, парень, что-то не нравится это мне. А может, назад уехать, как думаешь? — проговорил Трофим Матвеевич и, помолчав, добавил: — Что засопел? Трогай! Дай плетку.

— Не тронь, бать. С рысачком потихоньку надо, а то разнесет.

— Боишься, а?

— Не боялся бы, так не держал плетку.

— А то дай, а, Мишк?

— Да вот отъедем немножко.

Михаил дернул вожжами, и тележка тронулась.

До деревни было километров пятнадцать. Конь домчал бы их меньше, чем за час, но пришлось пробираться через ссыпной пункт, у которого собрались подводы со всего района, и мужики поминутно останавливали тележку, целовались с Трофимом Матвеевичем.

— Ну, отстрелялся, к земле теперь! — кричали они.

— Наслышались, наслышались про твои дела! Сынок, он помнит. Сочувственно о тебе в районной газетке писали, — степенно говорили другие.

— Сторонись — колесом перееду! — орал Михаил, насилу сдерживая коня, который храпел и рвался от толпы.

Наконец выбрались к МТС, и перед ними открылся простор. Вдали, над лесом, понемногу рассеивалась жидкая изволочь облаков. Небо там разливалось, нежно-голубое, чистое. Отсвет его заиграл в лужах, в цепочках капель, висевших понизу ветвей, на пахоте, где кое-где уже топорщились зеленя озимых.