Национальная идея России - [2]

Последние десятилетия XX в. были временем глубоких катаклизмов в жизни нашей страны. Это было время верхушечных политических импровизаций, массовых низовых мобилизаций, смены фундаментальных основ социально-экономического строя и государственного устройства, демонтажа прежних идеологических и морально-нравственных основ жизни. Наконец, 1991 год ознаменовал распад Советского Союза и возникновение Российской Федерации. Конечно, многие российские гуманитарии переживали все эти пертурбации не просто как наблюдатели «замков из слоновой кости», а как непосредственные участники и даже архитекторы многих перемен.

Первые десятилетия XXI в. связаны с руководством страной В. В. Путиным и глубокими социально-культурными и геополитическими трансформациями, когда фактически родилась новая страна или, точнее, страна-Россия родилась заново с новыми экономикой и политическим режимом. В новой России элита и наука оказались заняты драматическим поиском идеи нации, сохранением исторической преемственности и утверждением новой российской идентичности в условиях этнического и религиозного многообразия. Прошло 30 лет жизни после образования Российской Федерации, но образ страны и идентичность народа так и не сложились в полной мере. Это примечательное «отставание», или, как я его называю, кризис понимания России, отметил в одном из своих выступлений председатель Конституционного Суда Российской Федерации В. Д. Зорькин: «Процесс распада СССР для России стал очень болезненным. Поскольку новая страна, став правопреемницей прежней, настолько радикально изменила государственный, экономический и социальный строй, что она не сумела в полной мере унаследовать и устойчиво воспроизвести прежнюю российскую симфоническую идентичность. Это обстоятельство создает очень много проблем в сфере государственного управления, в сфере правопорядка и защиты конституционных прав граждан»[1].

Панорама Москвы (здесь и далее фото автора, если не указан иной источник)

И все же в стране произошел поразительный прорыв от советско-ностальгической идентичности к общероссийскому самосознанию и патриотизму, явный поворот от межэтнических напряженностей и региональной разобщенности к общероссийской солидарности и гражданскому согласию. Действительно, путь нового нациестроительства далеко не пройден, он переживает паузы и даже моменты попятного движения. Но это не должно обескураживать сторонников российского национального проекта. В такой большой и сложной по составу населения стране, как Россия, всегда будут сохраняться социально-политические разногласия и риски, внутренние и внешние угрозы. Также будет продолжаться вековечный диалог между разными полюсами общественной и политической мысли, начиная с давних споров «западников» и «славянофилов», а сегодня – между консерваторами и либералами, между националистами разных мастей и сторонниками гражданского равенства и межкультурного диалога. И в оценке переломных моментов нашей истории, ее ведущих фигур будут сохраняться споры, меняться научные и учебные трактовки под влиянием нового знания о прошлом и современного запроса со стороны политического класса и общества в целом.

Ясно, что между наукой и политикой есть определенный зазор, и установка на «научное руководство обществом» далеко не всегда реализуется в полной мере, по поводу чего привыкли сокрушаться ученые. Но и без научной проработки принимаемых решений политика и управление будут неэффективными и иметь печальные последствия. Хотя, казалось бы, каждое новое поколение пишет свою историю в смысле отбора и интерпретации исторического материала и оценок, но все равно существует отобранное профессионалами достоверное знание, которое составляет основу национального нарратива (исторической версии) прошлого. Игнорировать и подвергать необоснованной ревизии научное знание о прошлом непозволительно как домашним, так и зарубежным интерпретаторам.

Данный подход уважения научных взглядов распространяется и на оценки современного состояния общества, на проектирование его будущего. Здесь также недопустимы спекулятивные крайности на основе псевдонаучного знания, философской схоластики, мифо-поэтических и теологических конструкций. Последние ведут к затратным усилиям без позитивного результата. В общественном дискурсе и в политической повестке могут и даже желательны мечтания, призывы и лозунги, волевые действия и эмоциональный настрой, но «большие проекты», к которым относятся нациестроительство, формирование образа страны и ее народа, на основе только поверхностной публицистики и идеологическом предписании осуществить невозможно.

Доминирующая в современном обществознании теория социального конструктивизма как раз исходит из того, что на основе социальной реальности в результате целенаправленных усилий элит в лице экспертов и политиков претворяются в жизнь проекты созидания или разрушения, совершается сам по себе общественный процесс. Этот подход, а точнее – теория познания, о том, как люди формируют социальные феномены, включая сами представления о реальности. А реальность эта воспроизводится людьми в процессах ее осмысления и поддерживается за счет социальных взаимодействий. Во взаимодействии люди воспроизводят как своего рода «здравый смысл» представления о жизненных реалиях, но которые на самом деле не есть что-то заданное изначально, а сконструировано самими людьми в разных ситуациях и в разных целях

Не раз судьба российской государственности в экстремальных условиях спасалась жертвенным подвигом народов ее населявших. И хотя новая эпоха в XXI столетии расставила уже совсем иные акценты, все же в 2012 г. представляется полезным напомнить обществу об исторических вехах, свидетельствовавших о непобедимости российского воинства, о неодолимости единения народов, удерживавших на протяжении веков державное место России среди народов мира. В 2012 г. – в Год российской истории – мы вспоминаем о 400‑летии преодоления Смуты 1612 г., о 200‑летии Победы в Отечественной войне 1812 г., о 70‑летии Сталинградской битвы… В реалиях XXI столетия, помимо общечеловеческих ценностей, у России есть и свои национальные интересы, которые она сумеет отстоять.

Очерк истории крестьянской войны XVII в. в Китае. В книге рассказывается о Китае в конце правления династии Мин, причинах развития повстанческих движений, ходе и итогах восстания.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В монографии исследуется один из вопросов взаимоотношений древнего Египта с Нубией, а именно вопрос становления аппарата египетской военной и гражданской администрации на этой территории. Прослеживаются три этапа, связанные с изменениями характера политики Египта в этом регионе, которые в конечном счете привели к превращению Нубии в египетскую провинцию. Выделена роль местного населения в системе сложившихся египетских административных институтов. Исследование охватывает период Древнего, Среднего и Нового царств.

В основе книги лежит историко-культурная концепция, суть которой – рассмотрение истории абхазов, коренного населения Абхазии не изолированно, а в тесном взаимодействии с другими соседними народами и древними цивилизациями. Здесь всегда хорошо прослеживалось биение пульса мировой политики, а сама страна не раз становилась ареной военных действий и политико-дипломатических хитросплетений между великими державами древности и средневековья, нового и новейшего времени. За последние годы были выявлены новые археологические материалы, архивные документы, письменные источники, позволившие объективнее рассмотреть многие исторические события.

Книга, написанная археологом А. Д. Грачем, рассказывает о том, что лежит в земле, по которой ходят ленинградцы, о вещественных памятниках жизни населения нашего города в первые десятилетия его существования. Книги об этом никогда еще не было напечатано. Твердо установилось представление, что археологические раскопки выявляют памятники седой старины. А оказывается и за два с половиной столетия под проспектами и улицами, по которым бегут автобусы и трамваи, под дворами и скверами, где играют дети, накопились ценные археологические материалы.

Очередной труд известного советского историка содержит цельную картину политической истории Ахеменидской державы, возникшей в VI в. до н. э. и существовавшей более двух столетий. В этой первой в истории мировой державе возникли важные для развития общества социально-экономические и политические институты, культурные традиции.

Александр Никонов – известный писатель, автор знаменитых бестселлеров «Конец феминизма» и «Кризисы в истории цивилизации». Мастерски дискутируя на острые и неоднозначные темы, автор выступает в своих произведениях апологетом здравого смысла. Талантливые провокации Никонова возмущают, вызывают желание найти опровержение, оспорить, но самое главное◦– заставляют думать. «Почему мы такие, какие есть. Практическая антропология», вне сомнений, вызовет негативную реакцию у многих представителей нашего «человейника».

Чем советская еда отличалась от нынешней? Как еда влияет на мозги людей и народов? Почему мы питаемся всё хуже, а живем всё дольше? Как через желудки разрушили СССР и как через желудки можно спасти Россию? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в книге Алексея Капустина. В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Александр Амзин – медиаконсультант, основатель сайта о медиа «Мы и Жо: Media and Journalism», автор учебника «Новостная интернет-журналистика», свыше 10 лет преподававший журналистику. «Интернет-журналистика. Как писать хорошие тексты, привлекать аудиторию и зарабатывать на этом» – результат многолетнего накопленного опыта. В книге всесторонне раскрываются модели строения новостей и анонсов, устройства медиатекстов, даются практические рекомендации и поднимаются вопросы этики.

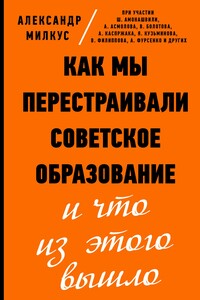

Эта книга, как и весь проект «Свободная школа», началась со звонка Сереги из Самары в программу «Родительский вопрос», которую я веду на «Радио «КП»: – Верните нам советское образование! Такие обращения в последние годы поступают все чаще. И в какой-то момент я решил, прежде всего для самого себя, разобраться – как мы пришли к нынешней системе образования? Какая она? Все еще советская, жесткая и единая – или обновленная, современная и, как любили говорить в 2000-х, модернизированная? К чему привели реформы 90-х и 2000-х? И можно ли на самом деле вернуть ту ностальгическую советскую школу? Ответы на эти вопросы формулировались в беседах с теми, кто в разные годы определял образовательную политику страны, – вице-премьерами, министрами, их заместителями, руководителями Рособрнадзора и региональных систем образования, знаменитыми педагогами.