На Берлин! - [2]

По улице Ф. Энгельса таких двориков было много, и назывались они по имени домовладельцев: Крушинских, Решеткиных, Масловых, Петрусинских и пр.

У нас во дворе стояло три деревянных дома, два из них хозяйка сдавала за приличную плату, в третьем доме жила сама со своей семьей. К ее дому был пристроен каретный сарай с конюшней. Все дома были одноэтажные, с печным отоплением, без водопровода и канализации: уборные с выгребными ямами были в сенях домов. За водой ходили на улицу к водонапорной колонке. Во дворе был хозяйкин фруктовый сад: яблони, вишни, малина, крыжовник.

После Октябрьской революции дома у хозяйки отобрали, и отец стал платить значительно меньше за занимаемые нами две комнаты по 12 кв. м каждая. Кухня же была общая с соседями, которые также занимали две комнаты. Русская печка отапливала наши две комнаты и одну у соседей. Зимой к утру температура в доме падала до 13–15 градусов.

Обед, т. е. вообще пищу, разогревали на керосинках и примусе, на нем же кипятили чай, ибо печь, а затем дровяную плиту топили только один раз в сутки. Газ в дом провели только после Отечественной войны, и дровяная плита была заменена газовой. Остальные удобства остались прежними, их вернее назвать следует неудобствами.

Следует сказать, что на нашей улице электрическое освещение провели примерно в 1 935-1 936 годах. До этого улица освещалась газовыми фонарями. Каждый вечер, в сумерках, специальный рабочий обходил улицу и зажигал фонари, а утром гасил их. Для этого он с собой носил лестницу, а фонарные столбы имели специальную перекладину.

Наш микрорайон до середины 30-х годов был рассадником воров, хулиганов. В нашей квартире даже жили знаменитые воры. В 1936–1938 годах в результате принятых мер многих посадили — и микрорайон стал спокойным.

Вспоминая нашу жизнь до 1941 г., считаю, что наша семья жила скромно. У нас была швейная машинка системы «Зингер», на которой всю одежду шила нам мама. Одежда от одной сестры переходила, как правило, к другой, а мне даже перешивали что-то из одежды сестер.

Обстановка была самая простая. Кроме швей ной машинки, бы ли стенные часы, комод, старый буфет, две металлические кровати, два сундука, на которых спали мы, дети, стол, стулья, этажерка с кое-какими книгами.

Было тесно, иногда мне трудно было найти место для выполнения уроков. Некоторое время сестра Леля вынуждена была спать даже на столе, благо он был большой.

В каждой комнате в красном углу висели по три иконы с лампадка ми, которые бабушка часто зажигала. После вступления Лели и Гали в комсомол в 1933 г. отец снял иконы и спрятал их, оставил бабушке на кухне одну иконку.

По праздникам, иногда по воскресеньям, пекли пироги, ватрушки, плюшки, а то и пирог с начинкой из варенья или мясную кулебяку. На Новый год отец покупал елку, украшал ее игрушками и свечами, которые вечером зажигали, конфетами, если были. На Пасху мама с бабушкой готовили пасху и пекли куличи, иногда ходили в церковь их светить, уходили очень рано и находились там долго (до 1934 г.). Редко отец приглашал гостей — своих приятелей с женами, иногда с детьми. К матери приходила ее подруга, тетя Шура, с которой они были вместе в учении.

Обычно перед уходом в школу, в первую смену, пили чай, ел и хлеб с маслом, если оно было, горячего не было. В обед, когда приходили из школы, ели суп или щи, на второе картошка, макароны, пшенная или гречневая каша с киселем или с компотом, иногда жарили котлеты или навагу (рыбу). Вечером пили чай с хлебом, очень редко была колбаса. В школе были бесплатные завтраки.

По воскресеньям с приятелями ходили на детский сеанс в кино в клуб им. Маркова или кинотеатр «3-й Интернационал» (около станции метро «Бауманская»), клуб Маркова находился рядом со школой, где я учился, на Б. Почтовой.

Регулярно я ходил на демонстрацию на Красную площадь в праздники 1 Мая и 7 Ноября, со школой или с заводом, где работал наш сосед по квартире Сергей Глазков — токарь высокой квалификации. Я любил ходить на демонстрацию — было весело, люди празднично были одеты, пели песни, плясали, везде играли оркестры. Все было замечательно и радостно, детям на производствах вручались подарки (конфеты, печенье, ситро).

Приблизительно до 13–14 лет я рос болезненным и худым ребенком. Часто болел, перенес скарлатину, корь, воспаление легких и среднего уха. Был застенчивым, часто терялся на уроках, не всегда правильно мог сформулировать свою мысль. Сначала тяжело давалась математика, затем исправился, но грамотно писать так и не научился — всю жизнь пишу с ошибками. Для укрепления здоровья я стал заниматься спортом: подтягивался на турнике, ходил на лыжах, играл в футбол и волейбол. С ребятами мы соревновались в прыжках в длину и высоту. Два года занимался на стадионе «Локомотив» в секции борьбы, там же тренировался со штангой и гирями для укрепления мышц. В школе на большой перемене мы с ребятами занимались на брусьях, прыгали через «коня». В 10-м классе я занял первое место в школе по прыжкам в высоту, участвовал в районных соревнованиях по лыжам, прав — да, больших успехов не достиг, так же как и в борьбе. Занятия спортом пошли мне на пользу. Я физически окреп и даже болезни отступили. При призыве в армию в августе 1941 года, мне было тогда 18 лет, мой рост был 18 0 см и вес — 70 кг, нормальные данные для восемнадцатилетнего парня. Спорт помог мне в дальнейшем легко переносить физические нагрузки в армейской жизни и на фронте. Позднее, в армии, у меня обнаружилась способность к стрельбе из любого индивидуального вида оружия, особенно из пистолета.

В своей книге автор, прошедший пехотинцем сражения на Курской дуге, Львовскую, Висло-Одерскую и Берлинскую операции, рассказывает о том, что он видел, будучи командиром взвода танкового десанта: быт красноармейцев с их простыми радостями в виде сна и горячей пищи, монотонным трудом, желанием выжить и постоянным ощущением близкой смерти.Особого внимания заслуживают описания боев. То, что попадает в поле зрения автора, носит хаотичный, не всегда оправданный характер. Часто он не представляет ни цели, ни смысла того или Иного приказа, не знает, где соседи и куда надо двигаться, но при этом с честью выходит из тяжелых положений.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Князь Андрей Волконский – уникальный музыкант-философ, композитор, знаток и исполнитель старинной музыки, основоположник советского музыкального авангарда, создатель ансамбля старинной музыки «Мадригал». В доперестроечной Москве существовал его культ, и для профессионалов он был невидимый Бог. У него была бурная и насыщенная жизнь. Он эмигрировал из России в 1968 году, после вторжения советских войск в Чехословакию, и возвращаться никогда не хотел.Эта книга была записана в последние месяцы жизни князя Андрея в его доме в Экс-ан-Провансе на юге Франции.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Он больше чем писатель. Латиноамериканский пророк. Например, когда в Венесуэле (даже не в родной Колумбии!) разрабатывался проект новой конституции, то в результате жаркой, чудом обошедшейся без применения огнестрельного оружия дискуссии в Национальном собрании было решено обратиться к «великому Гарсия Маркесу». Габриель Гарсия Маркес — человек будущего. И эта книга о жизни, творчестве и любви человека, которого Салман Рушди, прославившийся экзерсисами на темы Корана, называет в своих статьях не иначе как «Магический Маркес».

Это не полностью журнал, а статья из него. С иллюстрациями. Взято с http://7dn.ru/article/karavan и адаптировано для прочтения на е-ридере. .

Владимир Дмитриевич Набоков, ученый юрист, известный политический деятель, член партии Ка-Де, член Первой Государственной Думы, род. 1870 г. в Царском Селе, убит в Берлине, в 1922 г., защищая П. Н. Милюкова от двух черносотенцев, покушавшихся на его жизнь.В июле 1906 г., в нарушение государственной конституции, указом правительства была распущена Первая Гос. Дума. Набоков был в числе двухсот депутатов, которые собрались в Финляндии и оттуда обратились к населению с призывом выразить свой протест отказом от уплаты налогов, отбывания воинской повинности и т. п.

Время неумолимо, и все меньше остается среди нас ветеранов Великой Отечественной войны, принявших на свои плечи все ее тяготы и невзгоды. Тем бесценнее их живые свидетельства о тех страшных и героических годах. Автор этой книги, которая впервые издается без сокращений и купюр, — герой Советского Союза Антон Дмитриевич Якименко, один из немногих летчиков, кому довелось пройти всю войну «от звонка до звонка» и даже больше: получив боевое крещение еще в 1939 году на Халхин-Голе, он встретил Победу в Австрии.

Степан Анастасович Микоян, генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР, широко известен в авиационных кругах нашей страны и за рубежом. Придя в авиацию в конце тридцатых годов, он прошел сквозь горнило войны, а после ему довелось испытывать или пилотировать все типы отечественных самолетов второй половины XX века: от легких спортивных машин до тяжелых ракетоносцев. Воспоминания Степана Микояна не просто яркий исторический очерк о советской истребительной авиации, но и искренний рассказ о жизни семьи, детей руководства сталинской эпохи накануне, во время войны и в послевоенные годы.Эта книга с сайта «Военная литература», также известного как Милитера.

Герой Советского Союза Дмитрий Федорович Лоза в составе 46-й гвардейской танковой бригады 9-го гвардейского танкового корпуса прошел тысячи километров но дорогам войны. Начав воевать летом 1943 года под Смоленском на танках «Матильда», уже осенью он пересел на танк «Шерман» и на нем дошел до Вены. Четыре танка, на которых он воевал, сгорели, и два были серьезно повреждены, но он остался жив и участвовал со своим корпусом в войне против Японии, где прошел через пески Гоби, горы Хингана и равнины Маньчжурии.В этой книге читатель найдет талантливые описания боевых эпизодов, быта танкистов-«иномарочников», преимуществ и недостатков американских танков и многое другое.

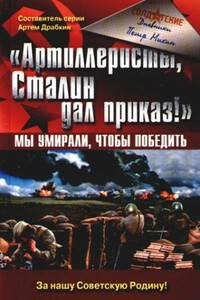

Автор книги Петр Алексеевич Михин прошел войну от Ржева до Праги, а затем еще не одну сотню километров по Монголии и Китаю. У него есть свой ответ на вопрос, что самое страшное на войне — это не выход из окружения и не ночной поиск «языка», даже не кинжальный огонь и не рукопашная схватка. Самое страшное на войне — это когда тебя долгое время не убивают, когда в двадцать лет на исходе все твои физические и моральные силы, когда под кадыком нестерпимо печет и мутит, когда ты готов взвыть волком, в беспамятстве рухнуть на дно окопа или в диком безумии броситься на рожон.