На Берлин! - [3]

Храбростью я не отличался и поэтому дрался очень редко и не только из-за неумения драться, но из-за доброго моего характера — мне было жалко противника бить по лицу и особенно своего товарища. Да и злости не было к противнику, как у некоторых других. Мне раза два попадало, и я ответить не мог.

В комсомол я вступил, мне кажется, самым последним из класса. Только в 1939 г. В младших классах я был пионером, носил красный галстук до вступления в ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи), или в обиходе — комсомол.

Когда здание нашей 341-й школы отошло к ремесленному училищу, нас в декабре 1940 года перевели в 350-ю школу на Б.Почтовой улице. Меня решением комсомольской организации избрали председателем добровольного общества «ОСОАВИАХИМ» (после войны эта организация стала называться «ДОСААФ»). Не скажу, что работа в этой организации школы кипела, но по рекомендациям районного общества, райкома комсомола, а также райвоенкомата школьное общество изредка проводило соревнования по стрельбе в тире, особенно нужные ребятам, устраивались походы в противогазах, и иногда даже уроки и другие мероприятия проводились в противогазах. Лучшими моими друзьями по улице были тогда Владимир Долматов, Петр Хромышев, Лев Колыхалов (погиб в 1942 году), Евгений Боголюбский (пропал без вести). А позже одноклассники — Александр Фокин (погиб в 1943 году) и Андрей Отрыганьев (подполковник, умер в 1957 году в возрасте 35 лет). С Александром и Андреем у нас были общие взгляды и интересы, мы все были высокими, спортивными ребятами и учились на одном приблизительно уровне. К тому же мы жили рядом со школой. Не курили, вино и пиво не пили, да у нас и денег не было. Но посещали многие спортивные соревнования, большинство которых для школьников были бесплатными.

К сожалению, в последней, четвертой четверти учебного 1941 года мы прекратили заниматься спортом — надо было готовиться к выпускным экзаменам. После длительного обсуждения несколько человек из моего класса, в том числе и я, решили поступать в Севастопольское военно-морское училище, но при прохождении медицинской комиссии я не прошел в это училище по зрению. У меня был обнаружен дальтонизм, правда, незначительный. Но все равно комиссия определила негодность к службе в Военно-морс ком флоте и в авиации (я пытался поступать и в аэроклуб). О войне мы, одноклассники, не думали и к тому же считали, что война будет проходить на чужой территории, тогда мы был и беспечные. Выпускные экзамены, кроме сочинения, я сдал на «отлично». Выпускной вечер состоялся 17 июня 1941 год а, нам были вручены аттестаты зрелости. Через пять дней начал ась война.

Начало войны

Я встретил известие! о начале войны в городе, где был вместе с Владимиром Гривниным, одноклассником, мы собрались пойти в Кинотеатр повторного фильма, который находился у Никитских ворот. Известие о войне мы, мое ребячье окружение, встретили спокойно, предполагали, что фашистскую армию вот-вот отбросят от границы страны. Но получилось совсем иначе. Самая жестокая из всех войн длилась для нас 1418 дней, или 3 года 10 месяцев и 17 дней.

Числа 25–26 июня 1941 года меня и других комсомольцев пригласили в Бауманский райком комсомола. Там нам предложили поехать в Брянскую область, на строительство оборонительных сооружений. Вечером этого же дня с кое-какими личными вещами и продуктами нас погрузили в эшелон и отправили на запад, на строительство оборонительного рубежа. Мы начали работать под городом Кировом Брянской области. Работали по 12 часов в день и, непривычные к физическому труду, здорово изматывались. Засыпали моментально, как только касались «ложа» из сена или соломы, приготовленного в основном в сараях. Рыли противотанковые рвы, окапывали берега рек, копали окопы, ставили проволочные заграждения. В некоторых случаях восстанавливали после бомбежек железнодорожные пути, очищали их от разбитых товарных вагонов. Но основным для нас занятием было рытье противотанковых рвов. Кормежка была плохая, нам ее не хватало, а население деревень не отличалось добротой. Приходилось нашему прорабу, прибывшему вместе с нами из Москвы, проводить беседы с жителями, чаще с руководством колхоза, села, если они не были призваны в армию, об оказании нам помощи хотя бы картошкой. Редко, но помогало. Нас несколько раз бомбили немцы, с перепугу мы разбегались, как зайцы. Молодые были, здоровые — бегали быстро. Правда, потерь не было, тем более что бомбы рвались от нас в стороне, но дрожь в ногах у нас, необстрелянных, была. Работали мы там 45 дней, до 8 августа 1941 года, а затем в спешном порядке нас посадили в эшелон и утром 9-го привезли в Москву, на Киевский вокзал. Студентов институтов на месте призвали в армию и направили по воинским частям.

Когда мы, 5–7 человек, вошли в вагон поезда метро, на нас стали обращать внимание пассажиры. Мы были оборванные, грязные, в заплатках на рубашках и брюках, волосы на голове отросли, свисали лохмами. Но затем нас обступили женщины и стали расспрашивать, кто мы и откуда. Когда узнали, что мы с трудового фронта, то стали, как все матери, задавать вопросы о свои х детях, но мы никого из них не знали и не встречали. По прибытии домой меня ждала повестка о призыве в Красную Армию с явкой на сборный пункт в школу в Такмаков переулок к 11 августа 1941 года — это был сборный пункт Бауманского райвоенкомата Москвы. Такие повестки получили, кроме меня, и некоторые мои соседи по улице и одноклассники.

В своей книге автор, прошедший пехотинцем сражения на Курской дуге, Львовскую, Висло-Одерскую и Берлинскую операции, рассказывает о том, что он видел, будучи командиром взвода танкового десанта: быт красноармейцев с их простыми радостями в виде сна и горячей пищи, монотонным трудом, желанием выжить и постоянным ощущением близкой смерти.Особого внимания заслуживают описания боев. То, что попадает в поле зрения автора, носит хаотичный, не всегда оправданный характер. Часто он не представляет ни цели, ни смысла того или Иного приказа, не знает, где соседи и куда надо двигаться, но при этом с честью выходит из тяжелых положений.

Когда говорят о кино, прежде всего имеют в виду актеров. Между тем основной фигурой в создании фильма является режиссер. Лишь он может сделать картину выдающейся или заурядной. Артист способен что-то улучшить (если правильно подобран) или ухудшить (если постановщик ошибся в выборе исполнителя). В книге рассказывается о жизни и творчестве пяти замечательных режиссеров, подаривших нам удивительные киноленты, ставшие неотъемлемой частью жизни миллионов, и открывших нам блистательных артистов. Кто-то из героев книги искренне воспевал сомнительные явления.

Отец Александр Мень (1935–1990) принадлежит к числу выдающихся людей России второй половины XX века. Можно сказать, что он стал духовным пастырем целого поколения и в глазах огромного числа людей был нравственным лидером страны. Редкостное понимание чужой души было особым даром отца Александра. Его горячую любовь почувствовал каждый из его духовных чад, к числу которых принадлежит и автор этой книги.Нравственный авторитет отца Александра в какой-то момент оказался сильнее власти. Его убили именно тогда, когда он получил возможность проповедовать миллионам людей.О жизни и трагической гибели отца Александра Меня и рассказывается в этой книге.

Иван Константинович Айвазовский — всемирно известный маринист, представитель «золотого века» отечественной культуры, один из немногих художников России, снискавший громкую мировую славу. Автор около шести тысяч произведений, участник более ста двадцати выставок, кавалер многих российских и иностранных орденов, он находил время и для обширной общественной, просветительской, благотворительной деятельности. Путешествия по странам Западной Европы, поездки в Турцию и на Кавказ стали важными вехами его творческого пути, но всё же вдохновение он черпал прежде всего в родной Феодосии.

Неизданные произведения культового автора середины XX века, основоположника российского верлибра. Представленный том стихотворений и поэм 1963–1972 гг. Г. Алексеев считал своей главной Книгой. «В Книгу вошло все более или менее состоявшееся и стилистически однородное из написанного за десять лет», – отмечал автор. Но затем последовали новые тома, в том числе «Послекнижие».

Биография А Фадеева, автора «Разгрома» и «Молодой гвардии», сложна и драматична. И хотя к этой теме обращались уже многие исследователи, И. Жукову удалось написать книгу, предельно приближающую читателя к тем событиям и фактам, которые можно считать основополагающими для понимания и личности самого Фадеева, и той эпохи, с которой неразрывно связана его жизнь.

Содержание антологии составляют переводы автобиографических текстов, снабженные комментариями об их авторах. Некоторые из этих авторов хорошо известны читателям (Аврелий Августин, Мишель Монтень, Жан-Жак Руссо), но с большинством из них читатели встретятся впервые. Книга включает также введение, анализирующее «автобиографический поворот» в истории детства, вводные статьи к каждой из частей, рассматривающие особенности рассказов о детстве в разные эпохи, и краткое заключение, в котором отмечается появление принципиально новых представлений о детстве в начале XIX века.

Степан Анастасович Микоян, генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР, широко известен в авиационных кругах нашей страны и за рубежом. Придя в авиацию в конце тридцатых годов, он прошел сквозь горнило войны, а после ему довелось испытывать или пилотировать все типы отечественных самолетов второй половины XX века: от легких спортивных машин до тяжелых ракетоносцев. Воспоминания Степана Микояна не просто яркий исторический очерк о советской истребительной авиации, но и искренний рассказ о жизни семьи, детей руководства сталинской эпохи накануне, во время войны и в послевоенные годы.Эта книга с сайта «Военная литература», также известного как Милитера.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Герой Советского Союза Дмитрий Федорович Лоза в составе 46-й гвардейской танковой бригады 9-го гвардейского танкового корпуса прошел тысячи километров но дорогам войны. Начав воевать летом 1943 года под Смоленском на танках «Матильда», уже осенью он пересел на танк «Шерман» и на нем дошел до Вены. Четыре танка, на которых он воевал, сгорели, и два были серьезно повреждены, но он остался жив и участвовал со своим корпусом в войне против Японии, где прошел через пески Гоби, горы Хингана и равнины Маньчжурии.В этой книге читатель найдет талантливые описания боевых эпизодов, быта танкистов-«иномарочников», преимуществ и недостатков американских танков и многое другое.

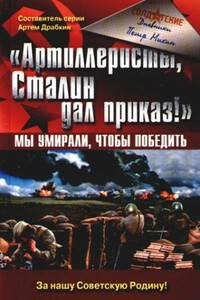

Автор книги Петр Алексеевич Михин прошел войну от Ржева до Праги, а затем еще не одну сотню километров по Монголии и Китаю. У него есть свой ответ на вопрос, что самое страшное на войне — это не выход из окружения и не ночной поиск «языка», даже не кинжальный огонь и не рукопашная схватка. Самое страшное на войне — это когда тебя долгое время не убивают, когда в двадцать лет на исходе все твои физические и моральные силы, когда под кадыком нестерпимо печет и мутит, когда ты готов взвыть волком, в беспамятстве рухнуть на дно окопа или в диком безумии броситься на рожон.