Молёное дитятко - [9]

Никто, никто ничего не знает.

И вот тридцатисемилетнюю Якубову привезли в суд, прямо из тюрьмы — на ее собственный процесс.

Августовский день, теплый, но не жаркий, небеса высокие, с облачками… Она всю эту свободную синеву и зелень видела минут пять. В «воронке» окон не было, но когда Якубову вели с улицы Дзержинского через двор к служебному входу двухэтажного судебного здания, она не озиралась по сторонам, только в небо глядела, на вершины деревьев. А на вахте моя мама впервые за много месяцев увидела себя в случайном щербатом зеркале на щербатой же стене, и удивительным, неожиданным образом — очень себе понравилась. Беременность шла ей. И отросшие почти до плеч свободно-волнистые волосы были хороши. Но особенно, особенно празднично смотрелись белый отложной воротник из старого чуть кремового шелка и темно-синяя кружевная накидка. «…Не забудь потемнее накидку, кружева на головку надень!..» — запел баритон в душе моей мамы. И актриса, которой она когда-то хотела стать, но не стала, очнулась в ней. Агния просветлела лицом, выпрямилась, да еще и легкий румянец на скулах проступил. Так что даже полусонный дежурный, глянув на Якубову, чтоб сверить с фотографией в деле, совершенно проснулся и долго не мог отвести взгляд. Агния это заметила, чувствуя абсолютное спокойствие и уверенность в себе. Удивительное состояние — беременность. Полная самодостаточность…

До выхода в зал ее провели в небольшую комнату. Там ее ждала симпатичная женщина с ямочками на щеках.

— Я адвокат, — сказала она, роясь в сумочке. — Но для вас — государственный защитник… А прокурор — государственный обвинитель. — Она достала папиросы и зажигалку, закурила и свободной рукой ловко пролистала папки «дела Якубовой». Их было три. В первой допросы, в двух других, толстых — фотографии, письма, блокноты и рисунки, изъятые при обыске. Толстые папки защитница отложила в сторону, а первую начала просматривать с конца, пока не остановилась на первом развороте. На нем чернели отпечатки пальцев и ладоней обеих рук подсудимой. Почему-то защитница их долго разглядывала.

— Вы никогда хиромантией не интересовались? У вас очень редкая линия жизни… и вообще… — она затянулась папироской и начала быстро перелистывать допросы обратно, продолжая в том же темпе разговаривать с подзащитной. — Государственный обвинитель — наш главный соперник, он шишка, почище судьи, и ведь от него нельзя отказаться… а от меня можно! — она хохотнула и снова затянулась, продолжая листать дело. — Но что-то я не помню, чтоб от нас, защитников, хоть раз кто-нибудь отказался!.. Разве что клиент не беден и может нанять себе адвоката. Думаю, вы — не можете…

Женщина наконец посмотрела на свою подзащитную. Вид которой решительно ей не понравился.

— Что это вы так… нарядились? Вы, знаете ли, не в том положении. Судья должна проникнуться к вам жалостью. — Подсудимая молчала, разглядывая за спиной защитницы окно и тополь в нем с чуть поржавевшей листвой — осень скоро… — Вы меня слышите?.. У вас же несчастная судьба, тяжелое материальное положение, вы мать-одиночка, у вас сын-безотцовщина… и сейчас вы беременны неизвестно от кого… Кстати, от кого?

В дверь заглянула секретарь суда и сказала:

— Ирочка Борисовна, пора начинать, — и обернулась к милиционеру: — Федя, веди подсудимую в зал.

Защитница достала из сумочки помаду и, без зеркальца, но точно, как по трафарету, подмазала губы… Странное дело, маме моей страшно захотелось попросить у нее обмылок помады. Так в пересыльной тюрьме она однажды, чтоб отбить голод, попросила у охранника покурить, и он отдал ей свою недокуренную цигарку… Не задумываясь, отдал, как мужик мужику, сидящему с ним в одном окопе. Но женщине у женщины попросить помаду? Нет, не в этот раз…

И вдруг защитница взглянула на подзащитную и сказала:

— Раз уж вы такая нарядная, может и… — она, не договорив, протянула моей маме помаду. Мама, сказав: — Спасибо! — взяла ее и, так же не глядя, подкрасила рот.

Скамья подсудимых была на небольшом помосте, Якубова вошла в зал заседаний суда, легко поднялась на помост, села по центру пустой скамьи, положила по тюремной привычке ногу на ногу. В тюрьме днем ложиться нельзя. Шконку — откидную металлическую кровать — с утра поднимают к стене, и надо ждать до десяти вечера, чтоб опустить койку и лечь спать. А в семь подъем. Когда живот стал большим, мама приспособилась сидеть днем на табурете нога на ногу, еще и обняв колено, чтоб живот был снизу и с боков защищен и поддержан. И на скамью подсудимых мама села так же, обняв колено. В то же время она выпрямила спину и, наконец, посмотрела в зал, в котором все с первого мгновения смотрели на нее. Она почти всех узнала, почти каждому посмотрела в глаза, и на душе защемило. Но не слишком. Возможно, потому, что я была с нею, в большом, хорошо защищенном животе…

Моей бабушки в зале не оказалось. Оно и понятно, она не свидетельствовала против дочери, ее показаний вообще не было в деле. Бабушку не вызвали в суд.

Все с удивлением, чтоб не сказать — с изумлением, смотрели на маму. Никто до сих пор понятия не имел, что она беременна… и вот открылось. Но главное — Якубова была сейчас так спокойна, так неожиданно хороша… Только мой папа на подсудимую не смотрел. И мама на него не посмотрела, так, пробежала взглядом, и дальше… Но она успела его разглядеть и даже понять, как он и что.

«КРУК» – роман в некотором смысле исторический, но совсем о недавнем, только что миновавшем времени – о начале тысячелетия. В московском клубе под названием «Крук» встречаются пять молодых людей и старик Вольф – легендарная личность, питерский поэт, учитель Битова, Довлатова и Бродского. Эта странная компания практически не расстается на протяжении всего повествования. Их союз длится недолго, но за это время внутри и вокруг их тесного, внезапно возникшего круга случаются любовь, смерть, разлука. «Крук» становится для них микрокосмом – здесь герои проживают целую жизнь, провожая минувшее и встречая начало нового века и новой судьбы.

Врут даже документы. И Аркаша, заводской художник, выбравший себе в исповедники девчонку-студентку, всякий раз привирает, рассказывая о своей грешной жизни, полной невероятных приключений. И в истории любви Масхары и русской девушки много сочиненного – желанного, но невозможного. И страдает искажением Сережина оценка жены и дочери. И в технике любви, секреты которой раскрывает Профессор своей подруге, больше притворства, чем искренности. Толика лжи присутствует везде. Но вот что удивительно: художественный образ правдивее, чем факт.

Вы служили в армии? А зря. Советский Союз, Одесский военный округ, стройбат. Стройбат в середине 80-х, когда студенты были смешаны с ранее судимыми в одной кастрюле, где кипели интриги и противоречия, где страшное оттенялось смешным, а тоска — удачей. Это не сборник баек и анекдотов. Описанное не выдумка, при всей невероятности многих событий в действительности всё так и было. Действие не ограничивается армейскими годами, книга полна зарисовок времени, когда молодость совпала с закатом эпохи. Содержит нецензурную брань.

В «Рассказах с того света» (1995) американской писательницы Эстер М. Бронер сталкиваются взгляды разных поколений — дочери, современной интеллектуалки, и матери, бежавшей от погромов из России в Америку, которым трудно понять друг друга. После смерти матери дочь держит траур, ведет уже мысленные разговоры с матерью, и к концу траура ей со щемящим чувством невозвратной потери удается лучше понять мать и ее поколение.

Книгу вроде положено предварять аннотацией, в которой излагается суть содержимого книги, концепция автора. Но этим самым предварением навязывается некий угол восприятия, даются установки. Автор против этого. Если придёт желание и любопытство, откройте книгу, как лавку, в которой на рядах расставлен разный товар. Можете выбрать по вкусу или взять всё.

Телеграмма Про эту книгу Свет без огня Гривенник Плотник Без промаху Каменная печать Воздушный шар Ледоколы Паровозы Микроруки Колизей и зоопарк Тигр на снегу Что, если бы В зоологическом саду У звериных клеток Звери-новоселы Ответ писателя Бориса Житкова Вите Дейкину Правда ли? Ответ писателя Моя надежда.

«Наташа и другие рассказы» — первая книга писателя и режиссера Д. Безмозгиса (1973), иммигрировавшего в возрасте шести лет с семьей из Риги в Канаду, была названа лучшей первой книгой, одной из двадцати пяти лучших книг года и т. д. А по списку «Нью-Йоркера» 2010 года Безмозгис вошел в двадцатку лучших писателей до сорока лет. Критики увидели в Безмозгисе наследника Бабеля, Филипа Рота и Бернарда Маламуда. В этом небольшом сборнике, рассказывающем о том, как нелегко было советским евреям приспосабливаться к жизни в такой непохожей на СССР стране, драма и даже трагедия — в духе его предшественников — соседствуют с комедией.

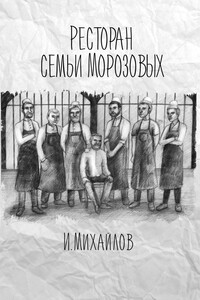

Приветствую тебя, мой дорогой читатель! Книга, к прочтению которой ты приступаешь, повествует о мире общепита изнутри. Мире, наполненном своими героями и историями. Будь ты начинающий повар или именитый шеф, а может даже человек, далёкий от кулинарии, всё равно в книге найдёшь что-то близкое сердцу. Приятного прочтения!