Мои больные - [5]

Больной не только не соблюдал постельный режим, но и, несмотря на возражения персонала, охотно участвовал в хозяйственной жизни отделения. Так, он взялся таскать мешки с грязным постельным бельем. Это была тяжелая работа, таскать ему приходилось по лестнице с третьего этажа в подвал здания. Но однажды, внезапно, на лестнице, у него развились резкие загрудинные боли, и его пришлось отвести на койку в палату. Боли сохранялись несколько часов, но артериальное давление и температура оставались в норме. Картина крови не изменилась. А на ЭКГ по-прежнему отмечались инфарктоподобные изменения.

Этот эпизод не изменил диагноза ушиба сердца, заставляя, тем не менее, дифференцировать его с инфарктом миокарда. Кровоизлияния в сердечную мышцу при ушибе сердца, не имея коронарной природы, сохраняясь дольше, чем ишемические, создают условия для более длительного сохранения «застывшей» инфарктоподобной элктрокардиографической картины, сходной с истинным инфарктом миокарда. С этого времени вести больного пришлось терапевту.

Больной находился в клинике около месяца, но и при выписке у него сохранялись прежние изменения на ЭКГ, что отражало, видимо, уже возникшие рубцовые изменения в миокарде. Больному комиссией ВТЭК была дана 2-я группа инвалидности.

Больной с фибрилляцией предсердий

Настоящее вытесняет прошлое, освобождая место для будущего.

(Авт.)

Это было в 1990-м году. Я проводил плановый обход в кардиологическом отделении клиники. В 4-х местную палату вместе со мной вошли врачи, клинические ординаторы и слушатели.

На койке лежал больной старше 70 лет, фронтовик. Ординатор доложила о нем, был назван и диагноз: ИБС, перенесенный инфаркт миокарда, мерцательная аритмия. Показали и электрокардиограмму, которая это подтверждала. Все это время больной внимательно ждал, когда я с ним заговорю. Я улыбнулся ему и спросил: «На каком фронте пришлось воевать?» Он немного удивился, так как этого вопроса совсем не ожидал, и ответил: «На Волховском – в 1942–1943 годах, а позже на 1-м Прибалтийском». Разговорились. В каких частях служил (рядовым, конечно), о ранениях, друзьях-однополчанах, о медицинской службе, об увольнении в запас и т. д. Оказывается, он был награжден медалью «За отвагу». Получилось что-то вроде интервью в постели. Воспоминания его воодушевили, тем более «свиту» мою в основном составляла молодежь.

Все это время о его нынешнем заболевании я не спрашивал, но свои пальцы держал на пульсе больного. Щупаю-щупаю, а пульс, бывший до этого аритмичным (я его называл «пляшущие человечки»), вдруг показался мне нормальным, то есть аритмия исчезла. Я тихо говорю об этом помощникам и прошу записать ЭКГ сейчас же. И на пленке нет мерцательной аритмии! Чудо какое-то: постоянная форма мерцательной аритмии исчезла в процессе разговора. Все, кто был в палате, наперебой щупали пульс больного и убеждались в этом. Убедился в этом и сам больной. Все приписывали успех психотерапевтическому воздействию моей беседы с ним, так как никакие медикаменты не использовались. Конечно, это было удивительно, но, к сожалению, сохранялось лишь около часа, то есть и после окончания обхода в этой палате. Дело в том, что фибрилляция предсердий трудно устранима и при применении современных медикаментозных средств. Я был тогда начальник клиники терапии, насчитывающей 255 коек. Этот случай мог бы свидетельствовать о чуде, то есть о моей способности к волшебству (что повышало мой авторитет и внушало подчиненным трепет…), но, к сожалению, никогда больше мне это уже не удавалось. В чем же дело?

Полагаю, что мое заинтересованное внимание к фронтовику, уважение к наиболее значительному в его жизни, обнажение наиболее полезных сторон в его деятельности, подчас с возрастом забытых, стертых, примелькавшихся, в состоянии было актуализировать не только его социальный статус, его психическую сферу, но и, пусть хоть временно, нормализовать даже некоторые его физиологические возможности. Под влиянием этих факторов больной человек как бы возвратился в то время, когда он был на вершине своих возможностей, своей значимости, и когда он был молодым и здоровым.

Это наблюдение, как и многие, подобные ему, показали мне, что врач должен быть емким человеком, мудрым, умеющим настраиваться на разные человеческие «волны и частоты». Точно так же, как мы ищем наилучшую частоту звучания радиоволн в приемнике. И иное нас не удовлетворяет. В конечном счете, врач должен уметь бережно и умно принять все интимное, трудное и больное от разных (подчас многих) людей, попытаться изменить эти трудности в их сознании, во внутреннем восприятии болезни к лучшему и сохранить возникшую связь с ними. Врач должен быть очень близок больному, только тогда он может повлиять на него и помочь. Не всем можно врачевать, многим нельзя. Умение жить для другого, забыть себя, если нужно, плюс грамотность – это и есть настоящий доктор. Тогда даже невозможное может стать возможным.

Случай первичного ревматизма

Солдат. В Кабульском госпитале уже дней десять. Их отделение ждало вертолеты в горах. Спали на холодных камнях. На 3-й день у него возникла ангина. Еще спустя 5 дней – бурное поражение суставов. Отеки лица, живота, бедер, мошонки. Таким солдата доставили в Кабул из медроты. Уже здесь установили увеличение сердца и печени, пневмонию. Что это было? Первичный ревматизм, которого у себя в России мы уже давно не видим? От преднизолона, бруфена и лазикса ему стало лучше. Симптоматика стала стихать. Снизилась СОЭ. Подготавливается для эвакуации в Ташкент, так как лечение будет длительным.

Повесть «Моя академия. Ленинград, ВМА им. С.М.Кирова, 1950–1956 гг.» даёт представление об этом замечательном учреждении, обладавшем в то время наибольшим приоритетом среди медицинских вузов страны. Повесть представлена оригинальными воспоминаниями автора о том времени. Автобиографичность повести обеспечивает необходимую достоверность воспоминаний. Книга может быть полезна широкому кругу читателей, прежде всего, выпускникам и учащимся Военно-медицинской академии, врачам, работающим в войсках и в гражданском здравоохранении, студентам медицинских Вузов, а также историкам медицины.Печатается в авторской редакции.

Книга охватывает события 80-летней истории нашей страны – с 30-х годов 20-го века по 2015-ый год. В её основе воспоминания автора, начиная с его детства и до старости. Центром событий в жизни автора, где бы он не находился, иносказательно всегда оставалась Красная площадь Москвы. Здесь политическое сердце автора и страны в целом. Сердце это бьётся несмотря ни на что. Воспоминания автора никого не принуждают к единомыслию, они убеждают. В сущности, это его исповедь. По-советски чувствовать, мыслить и помнить – также естественно, как помнить свою родную мать или единственную любимую женщину.

Сборник рассказов о врачебной деонтологии, о жизни и деятельности врача, о его месте среди людей. Рассказы – воспоминания основаны на реальных событиях в жизни автора. В основном они относятся к периоду его профессиональной врачебной молодости, к годам службы в войсках. Длительное время они использовались им как устный педагогический материал в преподавании терапии и военно-полевой терапии и хранились в виде коротких записей, не позволявших их забыть. В наше время врачебная нравственная культура, как и культура вообще, падает, во многом вытесняясь денежными отношениями.

Повесть написана по воспоминаниям автора, проходившего службу в Рязанском парашютно-десантном полку в качестве младшего врача медицинского пункта с 1956-го года по 1962 год. Представлена картина армейской жизни того времени, приведены свидетельства коллективизма и мужества десантников, грамотной и инициативной работы полковых врачей, впитавших фронтовой опыт своих старших товарищей. В повести в форме рассказов приведены многочисленные клинические наблюдения автора, представляющие самостоятельный интерес.Повесть написана как продолжение уже опубликованных воспоминаний автора, таких как «Мальчики войны», «После войны (школа)» и «Моя академия», охватывающих период с 1940-го по 1956-й год.

В книгах последовательно анализируются причины и последствия перерождения и вырождения советского общества, советской интеллигенции, общественно-политических партий и их лидеров в рыночных условиях жизни страны после буржуазной контрреволюции 1991–1993 гг. Рассматриваются возможности, просчеты и задачи коммунистического и рабочего движения.Книги написаны в жанре художественно-политической публицистики. Ее автор последовательно выступает как коммунист-интернационалист. Приведенные материалы сохраняют подлинность текста своего времени.Книги рассчитаны на широкий круг читателей, на аналитиков и историков общественно-политических движений в стране, прежде всего, рабочего движения, на трудящихся, обладающих опытом борьбы за свое освобождение и приобретающих такой опыт.Автор – Кириллов Михаил Михайлович – профессор Саратовского военно-медицинского института в отставке, Заслуженный врач России, писатель.

В книгах последовательно анализируются причины и последствия перерождения и вырождения советского общества, советской интеллигенции, общественно-политических партий и их лидеров, особенно в рыночно-криминальных условиях жизни страны после буржуазной контрреволюции 1991–1993 г.г. Рассматриваются возможности, просчеты и задачи коммунистического и рабочего движения в России, в особенности Российской коммунистической рабочей партии.Книги написаны в жанре художественно-политической публицистики. Ее автор последовательно выступает как коммунист-интернационалист.

Герои этой книги – потомки нацистских преступников. За три года журналист Татьяна Фрейденссон исколесила почти полмира – Германия, Швейцария, Дания, США, Южная Америка. Их надо было не только найти, их надо было уговорить рассказать о своих печально известных предках, собственной жизни и тяжком грузе наследия – грузе, с которым, многие из них не могут примириться и по сей день. В этой книге – не просто удивительные откровения родственников Геринга, Гиммлера, Шпеера, Хёсса, Роммеля и других – в домашних интерьерах и без цензуры.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Автор, один из фигурантов громкого «театрального дела» режиссёра Кирилла Серебренникова, рассказывает историю своего «сопротивления». Книга эта – одновременно и триллер, и крутой детектив, и готический роман ужасов, это и жесткий памфлет, и автобиография. Но как бы ни определить её жанр, это повествование о стойкости, верности убеждениям и своему делу.

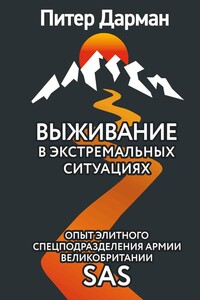

«Чтобы выжить, вам необходимо овладеть искусством выживания, особенно психологическим его аспектом, поскольку от этого в конечном счете и зависит, останетесь вы в живых или погибнете», — говорит Питер Дарман. В его книге «Выживание в экстремальных ситуациях» собран опыт элитных подразделений, таких как SAS и «Морские котики» США. В основе выживания лежат самые простые вещи: правильное использование одежды, инструментов, подсобных предметов и, главное, ваша психологическая готовность. Автор рассказывает о том, как выжить в различных нештатных ситуациях: в пустыне, тайге, джунглях, на Крайнем Севере.

"Великий человек, яркая личность, Божий дар Беларуси" - так Михаила Николаевича Пташука называли еще при жизни наши современники и с любовью отмечали его уникальный вклад в развитие отечественного, российского и мирового кинематографа. Вклад, требующий пристального внимания и изучения. "И плач, и слёзы..." - автобиографическая повесть художника.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.