Многообразие религиозного опыта - [28]

"Счастливы животные, спокойные и кроткие; с ними хотел бы я жить.

Часто гляжу я на них, часто гляжу;

Гнева не знают они, над своею душой не вздыхают,

Не встают по ночам над своими грехами рыдать,

Нет среди них недовольных, нет и безумных, жаждой стяжанья больных,

Ни одного, кто бы стал поклоняться другому

или тем из подобных себе, кто в древние жил времена,

Ни одного на земле, кто б других был почтенней

или несчастней других".[40]

Никакой первобытный язычник не мог бы написать таких строк. Но, с другой стороны, Уот Уитман ниже грека или римлянина; последние еще с гомеровских времен были исполнены сознанием бренности этого солнечного мира, а Уитман отказывается вместить это сознание. Когда Ахилл, занесши меч над Ликаоном, младшим сыном Приама, слышит его мольбу о пощаде, то говорит ему:

"Так, мой любезный, умри! И о чем ты столько рыдаешь?

Умер Патрокл, несравненно тебя превосходнейший смертный!..

Но и мне на земле от могучей судьбы не избегнуть;

Смерть придет и ко мне поутру, к вечеру или в полдень

Быстро, лишь враг и мою на сражениях душу исторгнет,

Или копьем поразив, иль крылатой стрелою из лука".[41]

После чего Ахилл, как настоящий дикарь, пронзает мечом шею бедного юноши и ударом ноги сталкивает его в Скамандр, приглашая речных рыб пожрать его белое тело. Как в этом отрывке одинаково искренни симпатия и жестокость, не сливающиеся, не воздействующие одна на другую, так как греки и римляне не смешивали своих печалей с радостями и переживали их в нетронутой целостности. Подсказанное инстинктом благо не было в их глазах грехом. Они не заботились о том, чтобы оправдать вселенную (как это делают теперь), утверждением, что всякое кажущееся зло "ведет к добру", или чем-либо столь же остроумным. Для древних греков добро было просто добром, а зло — злом. Они не закрывали глаза на то зло, какое существует в природе. Им показался бы бессмысленным стих Уота Уитмана:

"Что называют хорошим, то совершенно, как совершенно и то, что называют дурным". Чтобы избегнуть зла, они не изобретали с помощью воображения "иной, лучший мир", где нет места ни печали, ни невинным чувственным радостям. Эта нетронутость инстинктивных чувств, свобода от всякой моральной софистики и от всяких преувеличений, сообщает душе древних язычников ее поистине величавый пафос. Именно этого не хватает произведениям Уитмана. В его оптимизме есть что-то слишком деланное, слишком заносчивое; в проповеди его слышна бравада и хвастливость,[42] роняющие ее в глазах читателей, несмотря на симпатию последних к Уитмановскому оптимизму и на их готовность поставить его на ряду с пророками.

Назовем склонность принимать, как добро, все, что ни случится — душевным здоровьем, и заметим, что следует различать два пути, ведущие к этому состоянию: один, имеющий характер несколько непроизвольный, другой — более произвольный и сознательный. В своей непроизвольной форме душевное здоровье есть склонность непосредственно от всего испытывать счастье. В сознательной форме — это отвлеченное представление о том, что все в мире хорошо. Всякое отвлеченное понимание явлений всегда выбирает одну сторону их, видя в ней на время их сущность, и закрывая глаза на другие стороны. Устойчивое душевное здоровье, для которого добро есть основной всеобщий принцип бытия, решительно удаляет зло с поля своего зрения. Если рассматривать это состояние в таком упрощенном виде, то может показаться, что человеку искреннему и не склонному идеализировать действительность, трудно принять эту точку зрения; но углубившись в существо такого оптимистического уклада души, нельзя не признать, что он слишком сложен для того, чтобы его можно было отвергнуть на основании указанного соображения.

Прежде всего счастье, как и всякое другое эмоциональное состояние, слепо и нечувствительно к противоречащим ему фактам, и это дает ему инстинктивное оружие для самозащиты против всего, что могло бы его нарушить. Когда чувство счастья действительно преобладает, то мысль о зле так же не может облечься чувством реальности, как не может быть веры в реальность добра при настроениях глубокой меланхолии. Очень счастливый человек, чем бы ни было вызвано его счастье, просто не способен поверить в существование зла. Он должен игнорировать его; а co стороны будет казаться, что он преднамеренно закрывает глаза при виде зла и сознательно замалчивает его.

Более того, стремление не замечать зла может стать в пылкой и искренней душе настоящей религиозной дисциплиной, чем — то в роде сознательно поставленной задачи. Многое из того, что мы называем злом, всецело обязано своим происхождением нашему отношению к вещам. Часто зло может быть превращено в добро только тем, что в душе страдающего от него, состояние страха сменится состоянием мужества; жало зла часто уничтожается и обращается в благо, если человек, после долгих попыток избавиться от него, решится наконец прямо взглянуть ему в лицо и сумеет радостно принять ту истину, что человеческое достоинство обязывает его к этому пути для преодоления зла. Не принимайте зла; пренебрегите его силой; не замечайте его существования; отклоните ваше внимание в другую сторону; — пусть зло продолжает существовать, но если вы сознаете свою самоценность, то оно потеряет для вас свое значение, а его темные стороны совсем исчезнут. И так как всякая вещь становится хорошею или дурною только благодаря вашей собственной мысли о ней, то основной вашей задачей оказывается власть над своими мыслями.

В ряду основателей психологической науки заметная роль принадлежит американскому философу и психологу Уильяму Джемсу (1842–1910). В основу настоящего издания положена книга «Психология», вышедшая в 1922 г. Многие из развитых Джемсом представлений не просто составляют часть истории психологии, но подчас помогают понять ее настоящее, глубже исследовать, например, природу личности, ее самосознание.Для психологов и читателей, интересующихся проблемами психологии.

Эта книга представляет историю церкви в виде простого, ясного, запоминающегося и увлекательного рассказа о выдающихся людях, великих идеях, грандиозных эпохах и ключевых событиях, благодаря которым христианство появилось, разрослось и вступило в XXI век в масштабах всей планеты. Труд профессора Брюса Шелли (1927—2010) стал классическим. Русский перевод выполнен по 4-му изданию, выверенному профессором теологии и философии Р. Л. Хэтчеттом.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

![Государство, религия, церковь в России и за рубежом №2 [35], 2017](/storage/book-covers/ff/ff24ac06e314227f1e5526f1295c105be56c2c10.jpg)

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

По убеждению японцев, леса и поля, горы и реки и даже людские поселения Страны восходящего солнца не свободны от присутствия таинственного племени ёкай. Кто они? Что представляет собой одноногий зонтик, выскочивший из темноты, сверкая единственным глазом? А сверхъестественная красавица, имеющая зубастый рот на… затылке? Всё это – ёкай. Они невероятно разнообразны. Это потусторонние существа, однако вполне материальны. Некоторые смертельно опасны для человека, некоторые вполне дружелюбны, а большинство нейтральны, хотя любят поиграть с людьми, да так, что тем бывает отнюдь не весело.

Эта книга — исторический обзор поисков единства церквей Востока и Запада, происходивших на протяжении последнего тысячелетия. Автор уделяет внимание богословским, каноническим и социально-историческим аспектам этого поиска, в частности, межконфессиональным отношениям в Восточной Европе и на Балканах. Данное исследование вводит читателя в исторический и богословский контекст современного экуменического диалога и межцерковных отношений. Эрнст Суттнер — доктор богословия, профессор патрологии и восточного богословия Венского университета, специалист в области истории и богословия Восточной церкви, член Международной смешанной богословской комиссии.

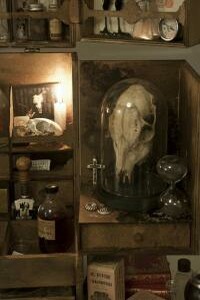

В настоящем выпуске «Трудов ГМИР» публикуются материалы конференции «Феномен паломничества в религиях: Священная цель, священный путь, священные реликвии» (2008), а также статьи, посвященные изучению отдельных собраний ГМИР, истории религии и секулярных идей в России, Западной Европе и Индии. Издание рассчитано на историков, философов, археологов, искусствоведов и музейных работников.