Матильда - [3]

— Nun, Erschof, lesen und ubersetzen!

А я урока, как всегда, не выучил, не перевел какой-то дурацкий текст. Ну, не любил я этот немецкий! Просто терпеть его не мог! Весь этот язык в моем сознании умещался всего в три слова: halt! — zuruk! — vouer! и слова эти звучали слитно, как одно, звучали угрозой, от них несло ужасом и смертью. Только потом, уже закончив школу, я приехал в Москву, в семью отца, в чужую для меня семью, а там — мачеха, его молодая жена, учительница немецкого языка, и как-то так повелось, что мы с ней начинали день с «Guten Morgen!», а заканчивали «Guten Nacht!», не произнеся ни единого русского слова, и язык этот постепенно стал утверждаться в моей памяти и сознании.

Наша игра с мачехой в немецкий продолжалась почти два года, пока меня не забрали в армию. И что удивительно: совершенно не способный, как мне казалось, к языкам, я так насобачился в ненавистном когда-то немецком, что под конец читал почти без словаря и даже одолел пару романов Анны Зегерс.

Но когда это было… — больше десяти лет назад, совсем, можно сказать, в другой жизни.

— Bitte, antworten Sie, — начал я с трудом подбирать слова и нанизывать их одно на другое без всякой системы. — Was… Нет-нет! Nain! Wie sind Sie… себя чувствуете? Черт, как это сказать? Wie sind Sie sich krank fuhlen? Verstehen Sie?

Кое-как соорудив первую фразу, я отер с лица пот рукавом больничной пижамы и огляделся. И сразу же вперился в большое, в пол моего роста зеркало, из которого на меня глянул человек, одетый в линялую синюю пижаму, с рукавами и штанинами, сантиметров на пять короче моих рук и ног, четыре дня не бритый, и ни то чтобы совсем уж урод из уродов, но очень на урода смахивающий. При этом в качестве толмача я чувствовал себя человеком, вставшим на ноги после длительной болезни: его ноги хорошо помнят, как легко им давалось каждое движение, как могли они одним махом взлететь по лестнице на пятый этаж, перепрыгнуть канаву и даже, черт возьми, перевернуть их хозяина через голову, так что, кажется, достаточно одного усилия — и все вернется. Да не тут-то было: колени подламываются, руки шарят по стенам в поисках опоры, а опоры нет и не предвидится. И стоять на месте никак нельзя.

А тут еще этот ждущий, блещущий взгляд, яркие губы, голые смуглые руки поверх белого, с кружевами, пододеяльника, каких нет в больнице больше ни у кого, длинные, тонкие пальцы, теребящие немецко-русский словарик.

— Ja! Ja! Ich verstehe! Я понимай! Чу-и-ство-вать? Я плёхо чу-и-ство-вать.

— Она плохо себя чувствует, — обернулся я к докторше.

— Да-да, это я поняла. Спросите у нее, что у нее болит и где? Когда это началось? Обратила ли она внимание на цвет своей мочи и кала? Когда заметила пожелтение глаз?

— Доктор, помилуйте! — взмолился я. — Я и в лучшие-то годы не знал по-немецки таких слов, как кал и моча, а уж о нынешнем времени и говорить не приходится: я и обычные слова с трудом припоминаю.

— Но для меня это и есть самое главное! Мне же надо что-то записать в ее историю болезни! Или как вы думаете? — возмутилась Анна-Ануш Ивановна-Аванесовна, будто я был заправским толмачом, решившим почему-то придуриться. — Вы уж, миленький, постарайтесь, — спохватилась она. — Ну, хоть что-то! А завтра придет Розалия Марковна, и тогда мы разберемся.

Я вздохнул и попросил у немки ее словарь. Но там ничего не было на интересующую докторшу тему. Решив оставить кал и мочу до понедельника, до прихода Розалии Марковны, я сосредоточился на самочувствии, на том, что и когда. Словарь переходил из рук в руки, иногда я готов был треснуть себя по лбу: искомое слово было так знакомо, так легко выговаривалось, что просто поразительно, как это я мог его забыть.

Кое-как в историю болезни были вписаны несколько строк. Догадавшись, что Анна-Ануш от меня не отстанет, пока не вытянет нужные ей сведения, я закручивал какую-нибудь тарабарщину на полунемецком-полурусском, выслушивал нечто подобное из черной мерцающей копны и с нагло-уверенным видом выдавал сведения, которые мне больше подсказывала интуиция, чем точный перевод. В конце концов, мир от этого не рухнет, а у докторши-армянки будет чем отчитаться перед грозным главврачом, ее соплеменником, которого побаивался весь медперсонал, а Анна-Ануш — особенно. А там придет Розалия Марковна…

Где-то в середине этого мучительного дознания я спохватился, что невежливо разговаривать, не представившись и не узнав имени своей собеседницы.

— Entschuldigen Sie, bitte! Wie haisen Sie? — спросил я и замер в ожидании ответа.

— Matilda.

— О, Матильда! Sehr gut! Ich haist Dmitrij! Нет, не так! Meine Name ist Dmitrij. Можно просто Дима. Вот.

— О! Я понимай! Что есть «вот»?

— Вот? Вот есть… Wot ist gut, ist… ist richtig, то есть правильно. Такое слово — ничего! nichil! nichts! Versteen Sie?

Я никак не мог вспомнить, как по-немецки слово-паразит, вводное слово, жестикулировал, потел от усердия, шаря в своей памяти, и в то же время пытался представить, что скрыто под одеялом, под больничной рубашкой, каково оно — тело немки с такими шикарными волосами. Я так давно — целую вечность — не знал женского тела, что теперь лишь с трудом мог побороть зов плоти и соблюдать какие-то приличия.

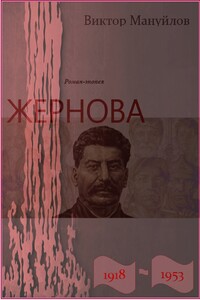

«Начальник контрразведки «Смерш» Виктор Семенович Абакумов стоял перед Сталиным, вытянувшись и прижав к бедрам широкие рабочие руки. Трудно было понять, какое впечатление произвел на Сталина его доклад о положении в Восточной Германии, где безраздельным хозяином является маршал Жуков. Но Сталин требует от Абакумова правды и только правды, и Абакумов старается соответствовать его требованию. Это тем более легко, что Абакумов к маршалу Жукову относится без всякого к нему почтения, блеск его орденов за военные заслуги не слепят глаза генералу.

«Александр Возницын отложил в сторону кисть и устало разогнул спину. За последние годы он несколько погрузнел, когда-то густые волосы превратились в легкие белые кудельки, обрамляющие обширную лысину. Пожалуй, только руки остались прежними: широкие ладони с длинными крепкими и очень чуткими пальцами торчали из потертых рукавов вельветовой куртки и жили как бы отдельной от их хозяина жизнью, да глаза светились той же проницательностью и детским удивлением. Мастерская, завещанная ему художником Новиковым, уцелевшая в годы войны, была перепланирована и уменьшена, отдав часть площади двум комнатам для детей.

«Настенные часы пробили двенадцать раз, когда Алексей Максимович Горький закончил очередной абзац в рукописи второй части своего романа «Жизнь Клима Самгина», — теперь-то он точно знал, что это будет не просто роман, а исторический роман-эпопея…».

«Все последние дни с границы шли сообщения, одно тревожнее другого, однако командующий Белорусским особым военным округом генерал армии Дмитрий Григорьевич Павлов, следуя инструкциям Генштаба и наркомата обороны, всячески препятствовал любой инициативе командиров армий, корпусов и дивизий, расквартированных вблизи границы, принимать какие бы то ни было меры, направленные к приведению войск в боевую готовность. И хотя сердце щемило, и умом он понимал, что все это не к добру, более всего Павлов боялся, что любое его отступление от приказов сверху может быть расценено как провокация и желание сорвать процесс мирных отношений с Германией.

В Сталинграде третий месяц не прекращались ожесточенные бои. Защитники города под сильным нажимом противника медленно пятились к Волге. К началу ноября они занимали лишь узкую береговую линию, местами едва превышающую двести метров. Да и та была разорвана на несколько изолированных друг от друга островков…

«Молодой человек высокого роста, с весьма привлекательным, но изнеженным и даже несколько порочным лицом, стоял у ограды Летнего сада и жадно курил тонкую папироску. На нем лоснилась кожаная куртка военного покроя, зеленые — цвета лопуха — английские бриджи обтягивали ягодицы, высокие офицерские сапоги, начищенные до блеска, и фуражка с черным артиллерийским околышем, надвинутая на глаза, — все это говорило о рискованном желании выделиться из общей серой массы и готовности постоять за себя…».

«Благословенное дитя» — один из лучших романов Лин Ульман, норвежской писательницы, литературного критика, дочери знаменитого режиссера Ингмара Бергмана и актрисы Лив Ульман.Три сестры собираются навестить отца, уединенно живущего на острове. Они не видели его много лет, и эта поездка представляется им своего рода прощанием: отец стар и жить ему осталось недолго. Сестры, каждая по-своему, вспоминают последнее лето, проведенное ими на острове, омраченное трагическим и таинственным случаем, в котором замешаны все.

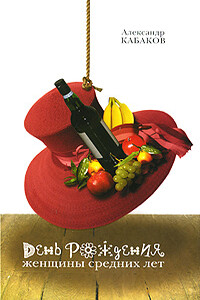

Прозаик Александр Кабаков – тонкий психолог, он удивительно точно подмечает все оттенки переживаний влюбленных – и мужчин, и женщин. А сами чувства его героев – и легкомысленные, и жертвенные, и взаимные на одну ночь, и безответные к собственной жене. Короткие встречи и долгие проводы, а разлука нестерпима… Ведь настоящая любовь всегда незаконна, почти преступна…

Герой рассказа поддался порыву своей натуры и спас от унижения незнакомого юношу на Голливуд-бульваре. Он готов сделать для него и больше, но как спасать того, кто не хочет спастись?

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.