— Он умер, да, Марта?

— Нет.

— Умер.

— Да нет же…

Потянулись долгие дни ожидания. Я заходил к жене Павла Петровича, тете Рите, вытирал у порога ноги и, положив на колено малахай, спрашивал:

— Он скоро вернется?

— Скоро, Родя. Вот еще неделька. А там и близко. Хочешь чаю?

Мы пили из тонких чашек и молчали. У тети Риты были пышные волосы, она отбрасывала их со лба, а они снова осыпались на брови. Так мы и чаевничали: она отбрасывала волосы, а я глядел, как они спадают.

— Ты любишь его, Родя?

— Да. Он хороший. Он пишет сказки.

— Он не пишет больше сказок.

— Почему?

— Их не печатают. Он пишет другое.

— Про войну?

Тетя Рита не ответила. Ее глаза мягко погладили меня. Я уходил домой и пересказывал Марте сказки Павла Петровича, те, что запомнились мне.

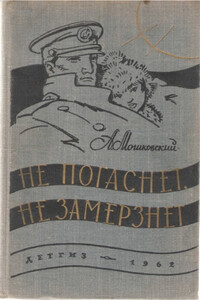

Однажды под вечер раздался стук в дверь, и в комнате появился пахнущий морозом Павел Петрович. Он поманил меня пальцем и вынул из кармана пальто книгу:

— Это тебе. Я написал. Все как есть… Напечатали. Это моя первая книга, Родион. В больницу принесли.

Я не знал, что сказать. Меня переполнила радость.

— Мне… Я… Сказки, да?

— Нет. Я их потом напишу.

Губы Павла Петровича вздрагивали. Он был счастлив. В комнате посветлело, будто частичку света внес улыбающийся сказочник.

Павел Петрович ушел. Я раскрыл книгу и увидел на первой странице прыгающие слова: «Моему другу мальчику Роде». Называлась она «Тихий двор». Я побежал к двери, вспомнив, что не сказал даже простое «спасибо».

Радость таилась в небольшом фанерном ящике. Он стоял на розовой скатерти, обнажив шляпки гвоздей. И когда крышка хрустнула и медленно поползла вверх, мне показалось, что под ней откроется клад, и я зажмурил глаза.

Мама, хлопнув три раза в ладоши, откинула крышку. Сверху желтела банка леденцов. Но она почему-то оказалась легкой, и в ней что-то перекатывалось. Я нечаянно уронил ее на пол, банка зазвенела и раскрылась. На паркет выкатился осколок железа и свернутая в трубочку бумажка. Марта развернула листок и прочитала: «Когда-то он был горячим и злым и, пробив ватник, впился в руку». Мама сдвинула брови, ее лоб прорезала ровная черточка.

Потом вынули часы, карандаши и даже сахар. Но когда появилась кожаная кобура, правда чуть потертая, но зато, как сказала Марта, «стреляная», я забыл обо всем, убежал в кабинет и, достав из-под матраца маленький игрушечный наган, выпрыгнул из окна в сад.

На заборе сидел Сенька и жевал жмых. Он глядел на грачиные гнезда, задрав голову, и сплевывал через зубы, Я дернул его за грязный палец босой ноги и спросил:

— Может, подеремся?

— Аппетита нету. Надоело… — Сенька спрыгнул с забора и тут увидел наган и кобуру. — Взаправдашний, а? Дай, погляжу.

— Видал? Ишь чего захотел — погляжу… Да я тебя сейчас убью. Понял?

Сенька захохотал, держась обеими руками за живот. Голова его тряслась, глаза стали маленькими.

— Убью!… Да на, убей, коли сможешь. Я те все зубы пересчитаю.

Попахивало дракой. Во мне закипала злость, в Сеньке тоже.

Мы тяжело задышали, выжидая, и покусывали губы. Но тут за Сенькиной спиной заголосил петух. Сенька вздрогнул и запустил в него жмыхом. Петух отскочил, еще истошней закричал, коротенькими шажками подобрался к жмыху и принялся нервно клевать.

Сенька исподлобья глядел на меня, и его конопатое лицо горело. Я, сам того не ожидая, протянул ему руку и сказал:

— Помиримся…

— Давай, — согласился Сенька.

Мы помолчали. Сели на камни. На макушке старой липы сидел черный грач, держа в клюве ветку, и презрительно смотрел на землю.

— Айда ко мне в сарай. Я тебе тоже покажу.

Сенька поднялся, вытер руки о штаны и деловито потрогал кобуру:

— Штука хорошая.

И мы пошагали. Солнце вспыхивало на стеклах, калило крыши. Мягкий асфальт обжигал пятки. Сенька щедро улыбался, весело щурился на солнце, будто ему нипочем ослепительно жаркий свет.

В сарае прохладно пахло землей. Я уселся на топчан. Сенька выкатил из-за досок самокат и заступил на него, как на трон.

— Сам сделал.

На ручке висел красный лоскут — флажок, а впереди тускло блестела звезда, вырезанная из жести.

— Я еще один мастерю. Мой батька орден получил и мне обещался прислать.

— А мне осколок прислал. Самый-самый как ни на есть железный. Из-под сердца врачи вынули.

— А твой кто? Мой — полковник. Знаешь, сколько орденов…

— У меня — лейтенант, — вздохнул я.

— Ничего, батька тоже был лейтенантом.

В окошечке сарая звенела о стекло пчела. Сенька взял драный башмак и полез на доски к окну.

— Она меня вчера у вас в саду ужалила. Хочешь, мед покажу? Она хитрая.

Сенька чуть прижал пчелу к подошве, поплевал на нее, спрыгнул с досок и показал мне прозрачный мешочек меда. Я вспомнил, что дома сейчас мама с Мартой пьют сладко чай, и вложил наган в кобуру.

— Пойду я, Сеньк. Как-нибудь приду еще.

— Давай меняться. Ты мне — наган, а я тебе — самокат. Давай? Кобуру ты не дашь. Ладно. А наган чего же? Я ведь тебе Шалуна пригнал.

Мне нравился Сенька, его улыбчивое, вечно меняющееся лицо. Наган был старый, ржавый и даже не щелкал. Я протянул его Сеньке и покраснел. Мне так не хотелось, чтоб он видел, что я, как девчонка, залился краской.

— Я потом самокат возьму. Вечером. Ты номер приделай к нему.