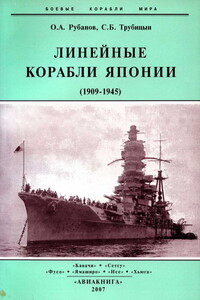

Линейные корабли типа «Нагато», 1917–1945 гг. - [4]

These Notes are not from any official data.

Gunnery Notes.—16 inch guns can range up to 35,000 yards with 35° elevation. Arcs of fire : about 270-30(T for Turrets Nos. 1, 2, 4. No, 3 about 320-330°. 5.5 inch guns about 120-130°.

Armour and Protection Notes.—General scheme of armouring is believed to be akin to that for H.M.S. Queen Elizabeth. Protective decks are thickened in vicinity of magazines. Special protection below . waterline . is reported to be a " modified form of bulge which does not interfere with speed.

Searchlights.—Ten 30 inch, distributed as eight to foremast, two to mainmast.

Aircraft Notes.—Three planes have been or are being added to the equipment of ‘these ships.

Appearance Notes.—The outstanding feature is the colossal heptapodal foremast, with its numerous tops and bridges, for Heavy and Light Directors, Range- Finders and Searchlights. Two of its supporting legs rake forward, two aft, and one put to each beam. The central trunk is so thick, it accommodates an electric lift, running between Upper Deck and the Main Director Tower at the masthead. This mast is said to have been evolved after many experiments had been made to determine.the most rigid and vibrationless structure. It is claimed to be almost indestructible by shell-fire, but its weight, and the target offered must be enormous. The shape of the stem, which differs from that of the usual Japanese "yacht" bow, should also be noticed. . The trunked fore-funnel, as fitted 1924-25, renders the appearance of these ships still more distinctive.

General Notes.—Nagatp provided for by 1916 Programme, and laid down in dry dock at Kure D.Y. during the summer of 1917, floated put Nov. .9th, 1919. Mutsu provided for by 191 / Programme ; estimated cost is about eight million pounds lor Mutsu. Plans for this type were completed during the spring of 1916, and the Japanese claim that the design ante-dates the U.S.S. Maryland class (with same main armament) by four months. . As the first battlesnip in the world to be completed with 16 inch guns, she is said to be a most successful ship in all respects. Her design and construction certainly reflect the highest credit on her authors and builders.

4 августа 1924 г. приказом по флоту была введена в действие новая система управления огнем. Ее стали устанавливать на всех тяжелых кораблях Императорского флота, не были исключением и линкоры типа "Нагато". Для новой системы предусматривались следующее расположение постов:

1) В корпусе под броневой палубой должен был находиться центральный пост управления огнем главного калибра (ЦАП), с центральным автоматом стрельбы (ЦАС) и телефонный пост службы связи по управлению всей артиллерией.

2) Резервный пост управления огнем главного калибра и пост управления зенитным огнем с соответствующим автоматом стрельбы располагались рядом с боевой рубкой.

3) На площадках башенноподобной фок-мачты должны стоять дальномеры и визиры, для получения данных о цели и посты управления прожекторами.

По возможности все посты дублировались.

Для воплощения в жизнь этого приказа на линкорах были проведены обширные работы, а для улучшения размещения артиллерийских боевых постов было принято решение перестроить фок-мачту. За образец взяли фок-мачту линкоров типа "Фусо".

Параллельно демонтировали противоторпедные сети. На линкорах установили прожекторы с диаметром зеркала 110 мм. Эти работы были произведены в 1926 году.

Линейный корабль "Мутсу". 1920-е гг.

При эксплуатации кораблей выяснилось, что во время переходов на большой скорости, волны заливают дальномеры носовых башен и носовые надстройки. Следствием чего явилась невозможность использовать при стрельбе оптические приборы. При определенной скорости хода волны достигали и боевой рубки. На основании этого приняли решение изменить форму носовой оконечности, сделав ее более острой.

Перестройку носовой части "Мутсу" провели в январе-мае 1927 года, в корме появилась вставка. В результате наибольшая длина корабля стала равной 217,39 м. С заливанием удалось справиться. Вскоре подобные работы провели и на "Нагато". После завершения переоборудования во внешнем виде линкоров появились отличия: на "Нагато" якорные клюзы остались на прежнем месте, а на однотипном корабле были перенесены вперед на надстроенную часть корпуса.

В два этапа произвели работы по усилению зенитного вооружения. В первый с 1932 по 1934 годы с кораблей демонтировали все пулеметы, а вместо них установили 4 двухствольных установки 13,2-мм пулеметов (по бортам у первой трубы, и у грот-мачты). Во второй с 1933 по 1934 годы установили 40-мм автоматы и 13-мм пулеметы.

В 1932-1934 годах на "Мутсу", в башнях № 2 и № 3, установили дальномеры с базой 10 м, а между грот-мачтой и башней главного калибра катапульту. Вскоре аналогичные работы выполнили и на "Нагато".

В 1934 году на линкорах на платформе у второй дымовой трубы установили по 2 40-мм автомата производства британской фирмы "Виккерс". Перестроили ходовой мостик — он стал закрытым. В этот же период между трубами появилась платформа, на которой установили прожекторы, зенитный дальномер с базой 4,5 метра, и приборы управления зенитным огнем.

Практически подкласс получил название от наименования испанского корабля "Destructer", построенного в Англии в 1886 г. по заказу Испании и предназначавшегося специально для борьбы с миноносцами. Тип "Destructer" получил развитие во всех флотах и отличался от обычных тогда миноносцев повышенными тактическими характеристиками. В отличие от "миноносцев" ("Torpedo Boats"), англичане и впредь все эсминцы стали классифицировать как "истребители" ("Destroyers").К 1914 г. эсминец развился в корабль водоизмещением около 1000 т, с механизмами мощностью в 30000 л.с.

В книге освящена история проектирования, строительства и боевой службы японских линейных крейсеров типа "Конго". Детально описываются морские операции и сражения первой и второй мировых войн, в которых участвовали эти корабли. Для широкого круга читателей, интересующихся военной историей.

Японский императорский флот развивался по долгосрочным программам и определенным тактическим схемам. Деньги на строительство выделял парламент. На 1905 год такой схемой была программа «6-6», то есть шесть броненосцев и столько же линейных кораблей. После заключения мира с Россией была принята новая программа «8-8», срок выполнения которой определили в 10 лет (позднее его сократили до 8). Эта программа легла тяжелым грузом на японскую экономику. Если взять расходы на флот в Великобритании и Японии, то выяснится, что более бедная страна Восходящего Солнца тратила на флот в процентном исчислении от своего дохода в пять раз больше.Первыми настоящими дредноутами стали «Кавачи» и «Сетсу», за которыми последовала серия линейных крейсеров типа «Конго», головной из которых строился в Англии, остальные в Японии.

Автор - Андрей Андреевич Гордеев (1886-1977) - полковник Донского казачьего войска, в эмиграции с 1920 г.Первое издание в России обширного исторического труда Андрея Андреевича Гордеева (1886–1977), потомственного донского казака, офицера-фронтовика, полковника Донской белоказачьей армии, с 1920 г. жившего в эмиграции. Еще при жизни автора (1968) его живо и увлекательно написанное исследование, впервые опубликованное в Париже, стало заметным явлением в кругах эмиграции. Автор возводит происхождение казачества к взимавшейся Золотой Ордой с покоренной Руси «дани кровью» – «тамги».

Сегодня мы хорошо знаем, как часто искажается история в угоду тем или иным сиюминутным веяниям. То же самое происходило и в прошлом, когда создавалась нынешняя версия древней и средневековой истории. Потом искажения застыли в виде «неопровержимых» истин, переходя из учебника в учебник. И нужно затратить много труда, чтобы сбить позднейшую штукатурку с подлинной картины нашего прошлого.Принятая сегодня версия русской истории и хронологии не свободна от глубинных ошибок и противоречий. Если мы хотим узнать правду о нашей истории, придется отказаться от множества вбитых нам со школьной скамьи предрассудков.В первой главе авторы предлагают реконструкцию русской истории и хронологии, основанную на методах Новой хронологии.

Предсказывать будущее своей страны — неблагодарное дело. Очень сложно предугадать дальнейший ход событий и тем более на столько лет вперёд, поскольку необходимо учитывать множество параметров. Но можно быть уверенным только в одном: к 2050 г. Украина кардинально преобразится. Она либо распадётся, а её территории поглотят более сильные соседние государства, либо же выйдет из состояния депрессии и начнёт грандиозное шествие по миру. Третьего не дано. Учитывая современное состояние Украины, вероятность второго сценария невелика, но именно его осуществления панически боится как Европа, так и Россия.

Королева огромной империи, сравнимой лишь с античным Римом, бабушка всей Европы, правительница, при которой произошла индустриальная революция, была чувственной женщиной, любившей красивых мужчин, военных в форме, шотландцев в килтах и индийцев в тюрбанах. Лучшая плясунья королевства, она обожала балы, которые заканчивались лишь с рассветом, разбавляла чай виски и учила итальянский язык на уроках бельканто Высокородным лордам она предпочитала своих слуг, простых и добрых. Народ звал ее «королевой-республиканкой» Полюбив цветы и яркие краски Средиземноморья, она ввела в моду отдых на Лазурном Берегу.

Древнее Перу – это страна легенд. Одна из них – самая невероятная и вместе с тем удивительно правдивая – повествует о саде, украшавшем некогда столицу империи город Куско. Империя эта была самой могущественной, самой большой и к тому же самой многонаселенной из всех когда-либо существовавших у индейцев. Вместе с инками древнеперуанская культура, прошедшая путь чрезвычайно сложного развития, достигла своей блестящей вершины всего лишь за одно столетие.С падением империи Чиму инки наконец устранили своих самых последних соперников.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.