Легенда о Сибине, князе Преславском - [6]

Уже с первых страниц романа мы замечаем одну из самых примечательных красок его стиля: иронию, которая предстает в самых разнообразных оттенках — благодушных и язвительных. И потому истинный смысл иного воспоминания или наблюдения Теофила приобретает порой характер почти противоположный тому, как это кажется поначалу.

Ещё в ранней юности ощутил Теофил противоречие между обитающим в райских кущах бесплотным образом Бога, «подобным майской заре в чистом небе», и всеми теми попами, патриархами и даже царями, которые его славословят, но являются почему-то людьми «нечестивыми и грязными». Отныне мысль Теофила начинает укрепляться в своем критическом отношении к окружающему его миру и мало-помалу вступает с ним в открытый конфликт. Вскоре явилось обобщение: люди, оказывается, делятся надвое: одни куют железо, копают землю, рисуют, таскают грузы — т. е. совершают работу, приятную или неприятную, другие же — особы важные, вельможи, военачальники, патриарх, царь «не делали никакой работы», и вот их-то молодой Теофил начинает отождествлять «с дьяволами в аду». Самые разнообразные противоречия земного бытия он воспринимает как извечный, неразрешимый конфликт добра и зла, Бога и Сатаны.

В таком направлении развивается мысль Теофила и соответственно вся линия его поведения. Он чувствует, что не может жить дальше, не решив вопросы, терзающие его.

Напряженно и страстно размышляет он о том, как соотносятся между собой в мире, в деяниях людей Бог и Дьявол, праведное начало и греховное. После долгих и мучительных раздумий он приходит к выводу, что дьявол-то оказывается сильнее бога и что он «ловко укрывается». Создав мир, бог, дескать, не сумел совладать с дьяволом, который остается невредимым и непобедимым. Так почему же «Лукавый преспокойно царствует»? Стало быть, и сам бог — не всесильный и не всеблагий, ежели он допустил, что Христос был распят?! И страшная догадка вдруг пронзает сознание и душу Теофила: «Напрасно, значит, распят был Христос, неразумная и невинная жертва, которую Саваоф сам принес Сатане. И могло ли быть истязаемым, поруганным и распятым совершенное существо это, не будь оно покинуто Богом?» Отсюда неотвратимое умозаключение героя — о несправедливости и жестокости бога.

Религиозная оболочка сюжета не должна помешать нам видеть реальный, глубоко философский смысл романа, ставящего большие и глубокие проблемы мироздания и исторического бытия.

Теофил с характерным для него мироощущением явно выламывается из своей среды и своего времени. Беспокойная мысль героя страстно ищет ответа на вопросы, с которыми каждодневно и неумолимо сталкивает его реальная действительность.

Жизнь Теофила между тем совершает неожиданные зигзаги. Долог и тернист путь человека к истине. Отказавшись от предложенной ему должности царского писаря, Теофил тайно бежит из отчего дома в монастырь. Благочестием и тяжким физическим трудом он пытается усмирить свою гордыню и обрести душевный покой. Но нет, не обретает он его и здесь. Монахи, известные своей страстной преданностью вере, при более близком знакомстве с ними оказываются людьми совсем другого склада: все они подвержены соблазнам «рогатого» и менее всего озабочены раздумьями о небесном. Каждое новое открытие подобного рода не проходит бесследно для молодого инока и ожесточает его сердце: «Я терпел, копил мысли, скорбной и страждущей была душа моя, и со злобой укрывал я её от чужих взоров…»

Именно здесь, в монастыре, впервые открылась Теофилу ещё одна поразительная странность «дьявольской этой земли» — непримиримая рознь между людьми, которые пребывают в услужении, и теми, кого называют господами. И на собственном горьком опыте он постигает другую грань этой истины: «слуга ближе к правде, чем его господин». Мысль героя всё шире объемлет окружающий его мир, и он исподволь приближается к окончательной переоценке ценностей.

Глава, в которой рассказано о сне Теофила, играет особую роль в композиционной структуре романа. Сомнения во всеблагости бога, а также в «сообразности мироустройства» целиком овладевают молодым иноком, и нить, связывавшая его до сих пор с богом, совершенно обрывается. Прежде он думал, что отцы церкви — великие подвижники и просветители, а теперь окончательно уверовал в то, что именно они — самые большие грешники. Цари и служители церкви помышляют «единственно о собственном благе». Убедившись в лживости церковных канонов, Теофил сбрасывает рясу, отрекается от монашеского обета и приходит к заключению, что истина — «в свободе мысли, для каждого различной», и радостях земного бытия.

Происходит резкий поворот в судьбе Теофила. Нет больше над ним власти божьей, и весь он проникается земными интересами. Воспрянули дух и плоть бывшего инока, и обозначилась новая веха в его жизни. Отчаявшись познать тайну мира с помощью бога, он пытается теперь постигнуть её, опираясь на Сатанаила.

Ум его вступает в новое единоборство с тайнами миробытия. Гонимый «голосом собственной совести», Теофил проходит через тернии зловерия. С другого конца пытается понять он теперь мир, «во зле лежащий». И снова постигает его крушение. Учение субботников и различные другие формы ереси тоже оказываются бессильными в познании сути бытия. Отвергая силы зла, но не видя путей его преодоления, он сам с ожесточением предается злу и стихии плотской жизни.

Роман «Иван Кондарев» (книги 1–2, 1958-64, Димитровская премия 1965, рус. пер. 1967) — эпическое полотно о жизни и борьбе болгарского народа во время Сентябрьского антифашистского восстания 1923.

В сборник входят повести современных болгарских писателей П. Вежинова, К. Калчева, Г. Мишева, С. Стратиева и др., посвященные революционному прошлому и сегодняшнему дню Болгарии, становлению норм социалистической нравственности, борьбе против потребительского отношения к жизни.

Написано сразу после окончания повести «Когда иней тает» в 1950 г. Впервые — в книге «Чернушка» (1950) вместе с повестями «Дикая птица» и «Фокер». Последняя работа Станева на анималистическую тему.

Название циклу дала вышедшая в 1943 г. книга «Волчьи ночи», в которой впервые были собраны рассказы, посвященные миру животных. В 1975 г., отвечая на вопросы литературной анкеты И. Сарандена об этой книге, Станев отметил, что почувствовал необходимость собрать лучшие из своих анималистических рассказов в одном томе, чтобы отделить их от остальных, и что он сам определил состав этого тома, который должен быть принят за основу всех последующих изданий. По сложившейся традиции циклом «Волчьи ночи» открываются все сборники рассказов Станева — даже те, где он представлен не полностью и не выделен заглавием, — и, конечно, все издания его избранных произведений.

Перу Эмилияна Станева (род. в 1907 г.) принадлежит множество увлекательных детских повестей и рассказов. «Зайчик», «Повесть об одной дубраве», «Когда сходит иней», «Январское солнце» и другие произведения писателя составляют богатый фонд болгарской детской и юношеской литературы. Постоянное общение с природой (автор — страстный охотник-любитель) делает его рассказы свежими, правдивыми и поучительными. Эмилиян Станев является также автором ряда крупных по своему замыслу и размаху сочинений. Недавно вышел первый том его романа на современную тему «Иван Кондарев». В предлагаемой вниманию читателей повести «По лесам, по болотам», одном из его ранних произведений, рассказывается об интересных приключениях закадычных приятелей ежа Скорохода и черепахи Копуши, о переделках, в которые попадают эти любопытные друзья, унесенные орлом с их родного поля.

Повесть задумана Станевым в 1965 г. как роман, который должен был отразить события Балканских и первой мировой войн, то есть «узловую, ключевую, решающую» для судеб Болгарии эпоху.

Из великого прошлого – в гордое настоящее и мощное будущее. Коллекция исторических дел и образов, вошедших в авторский проект «Успешная Россия», выражающих Золотое правило развития: «Изучайте прошлое, если хотите предугадать будущее».

«На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн, И вдаль глядел». Великий царь мечтал о великом городе. И он его построил. Град Петра. Не осталось следа от тех, чьими по́том и кровью построен был Петербург. Но остались великолепные дворцы, площади и каналы. О том, как рождался и жил юный Петербург, — этот роман. Новый роман известного ленинградского писателя В. Дружинина рассказывает об основании и первых строителях Санкт-Петербурга. Герои романа: Пётр Первый, Меншиков, архитекторы Доменико Трезини, Михаил Земцов и другие.

Роман переносит читателя в глухую забайкальскую деревню, в далекие трудные годы гражданской войны, рассказывая о ломке старых устоев жизни.

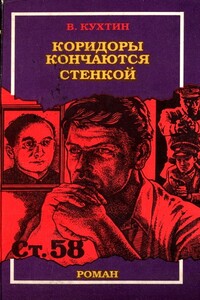

Роман «Коридоры кончаются стенкой» написан на документальной основе. Он являет собой исторический экскурс в большевизм 30-х годов — пору дикого произвола партии и ее вооруженного отряда — НКВД. Опираясь на достоверные источники, автор погружает читателя в атмосферу крикливых лозунгов, дутого энтузиазма, заманчивых обещаний, раскрывает методику оболванивания людей, фальсификации громких уголовных дел.Для лучшего восприятия времени, в котором жили и «боролись» палачи и их жертвы, в повествование вкрапливаются эпизоды периода Гражданской войны, раскулачивания, расказачивания, подавления мятежей, выселения «непокорных» станиц.

Новый роман известного писателя Владислава Бахревского рассказывает о церковном расколе в России в середине XVII в. Герои романа — протопоп Аввакум, патриарх Никон, царь Алексей Михайлович, боярыня Морозова и многие другие вымышленные и реальные исторические лица.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.