Комиссия - [2]

И даже лебяжинский пьяный лежит, бывало, где-нибудь на дороге, а какой-то мужик проехал и сделал вид, будто ничего не заметил, — лебяжинские и его найдут и спросят «Ты что же, гад, ленивый — да? Гляделками-то худо глядишь — да? Ну мы тебе их подправим, гляделки-то!» И подправят.

О конокрадах разговора нет — они верст на тридцать к Лебяжке не приближались.

А как будет нынче между собой?

Не то за эти годы, за войну, стало лебяжинское общество, совсем не то!

Раньше — кто где встанет на сходе, там и стоит, а нынче? Наперед лезут фронтовики — привыкли митинговать, друг друга агитировать, да и в самом деле, неужто не заслужили они, чтобы быть впереди других? Но это еще немного значит, когда они станут в кучу, громче всех кричат, больше других требуют. Это только вид. Тем более что после свержения Советской власти и они присмирели, при народе не шумят, больше шепчутся между собой, подальше от чужих глаз. А позади где-то становятся матерые мужики, братья Кругловы, смирные, не горластые, а сход могут повернуть по-своему. От фронтовика что возьмешь? Не возьмешь ничего, а вот Кругловы-братья, те в долг дадут при нужде. Если захотят.

И еще, и еще делятся люди войной на одних и на других. Одних война сделала калеками, других — вдовами, и вдовы эти молча стоят на сходах, но не там, где стояли бы их мужики, а вовсе в стороне и в забытьи, а вот другим, хотя и немногим, но война пошла в пользу: мужикам на возрасте либо малость покалеченным, хромым, косым, но работящим. Их в солдаты не брали, и вот за военные годы они успели поднять хозяйство, обзавестись машинами, одеть в чистенькое своих баб и ребятишек.

Общественных дел у лебяжинских как никогда: вдовы, сироты и калеки через два дома в третьем, а кто и чем будет им помогать? И торговли, кроме тех же самых барахольщиков, нет, и поскотина порушена, надо ее городить верст на пятнадцать, и еще — лес.

В лесу, в Лебяжинской лесной даче, надо было наводить порядок, покуда, пользуясь безвластием, окрестные да и свои мужики не вырубили ее до основания.

В такое время для жизни человеческой всего нужнее общество крепкое, дружное, а где и откуда возьмешь и крепость, и дружбу, когда и то, что было, на глазах рушится?

И все-таки лебяжинский сход собрался и выбрал Комиссию.

Выборы были долгие.

Каждый край деревни выдвигал своих кандидатов, кричали и шумели на самом что ни на есть русском языке, и вдруг, что такое — слышится речь немецкая?!

А это, оказалось, лебяжинские, которые были в немецком плену, и австрийцы пленные, несколько человек, всё еще проживавшие к тому времени в Лебяжке, выясняют, как у них-то там, в Австрии, поставлено дело с охраной леса. И с отпуском его на дрова и на постройку.

Так на чужом-то языке мало ли до чего можно додуматься? Касается ли дело леса или собственного соседа? Если к тому же с войны мужики вернулись, кто с оружием, кто с книжками и газетками про революцию, кто будто бы и вовсе ни с чем, но — с мыслями?

Но как бы там ни было, кто и чего ни думал бы про себя, какие бы мысли ни шевелились в голове, а всем было ясно и понятно: лес нужно охранять, нужно составить нормы отпуска и ценник на дрова и на строительный лес, нужно соседним всем деревням доказать, что Лебяжинская лесная дача — она лебяжинская, а не всеобщая.

На сходе старики так и сказали: когда не сумеем это сами по себе сделать, то непонятно становится, зачем прогоняли царя? Он-то, царь, лес охранять умел, у него, бывало, ни к одной лесине без настоящего сражения с объездчиками не подступишься. Покупай за хорошие деньги билет, либо сражайся. А нынче каждый запрягает и едет рубить, сколько ему бог на душу положит.

А Иван Иванович Саморуков, которого совет стариков лет двадцать пять назад назвал лучшим человеком лебяжинского общества, тот, сильно рассердившись, сказал особо:

— Я, хотя и правда, что гляжу глазами-то на белый свет не шибко как, но всё одно пойду с берданой в лес и стрелю там первого попавшего мне порубщика!

И хотя известно было, что Иван Иванович от других жителей не отставал и с племяшами своими тоже успел срубить три полномерных лесины и шесть маломерок, это дела не меняло. После разбирайся, что к чему, когда в живого человека засажена будет хорошая горсть дроби.

А что делать тогда с Иваном-то Ивановичем? Он уже и на одно плечо спал, правая половина была в нем выше левой, и борода перестала держаться у него — пустяки какие-то оставались на месте, остальной выпал волос, но он правду говорил, и не зря грозился: пора было положить конец собственному разбою в лесной даче. Это урманным жителям верст за триста на север от Лебяжки — там лес цены не имел, если загорится, так и пусть себе горит, покуда сам не потухнет, ну а в степной местности, рядом с киргизскими степями-пустынями, тонкая ленточка бора — богатство несметное.

И так была выбрана Лесная Комиссия — сокращенно ЛЛК — пять человек, председатель Калашников Петр, а еще — лесная охрана, двадцать четыре человека, по одному от каждых десяти дворов. Но из этих кандидатов уже сама Комиссия должна была отобрать десять человек первой очереди.

Этой десятке, понятно, надлежало быть отборной и самой лучшей: честной и неподкупной, преданной обществу, а не своим личным интересам, проворной и храброй. Мало ли какие могли случиться обстоятельства и со своими порубщиками, а тем более из дальних степных деревень? Те деревни и всегда-то завидовали Лебяжке — что она земли прихватила наилучшие, что притулилась к самому лесу, и нынче они вполне могли сделать настоящий лесной набег. А пока суд да дело, пока по тревоге будет поднято всё мужское население Лебяжки, способное к обороне, до тех пор эта десятка должна держать рубежи, стоять твердо. Потому что только дать пример, только показать, что лебяжинские не могут охранять бывшую царскую собственность, которую они сами же во всеуслышание объявили социализированной в пользу своего общества, — охотников на чужое добро враз найдется сколько угодно.

Произведения старейшего русского писателя Сергея Павловича Залыгина (род. в 1913 г.), всем своим творчеством продолжающего великие традиции гуманизма и справедливости, хорошо известны российскому читателю. Книги Залыгина говорят о многообразии жизни, о духовной силе человека, его неисчерпаемых возможностях. Включенные в настоящий сборник произведения последних лет (роман «Свобода выбора», повести и рассказы, а также публицистические заметки «Моя демократия») предлагают свое объяснение современного мира и современного человека, его идеалов и надежд, свой собственный нравственный и эстетический опыт.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Тропы Алтая» — не обычный роман. Это путешествие, экспедиция. Это история семи человек с их непростыми отношениями, трудной работой и поисками себя. Время экспедиции оборачивается для каждого ее участника временем нового самоопределения. И для Риты Плонской, убежденной, что она со свое красотой не «как все». И для маститого Вершинина, относившегося к жизни как к некой пьесе, где его роль была обозначена — «Вершинин Константин Владимирович. Профессор. Лет шестидесяти». А вот гибнет Онежка, юное и трогательное существо, глупо гибнет и страшно, и с этого момента жизнь каждого из оставшихся членов экспедиции меняется безвозвратно…

Залыгин С. П. — родился в башкирском селе Дурасовке. Окончил сельскохозяйственный техникум, работал агрономом в Хакассии, учился на гидромелиоративном факультете Омского сельскохозяйственного института, работал инженером-гидрографом; в 1948 году защитил кандидатскую диссертацию, возглавил кафедру сельхозмелиорации в Омском СХИ. С 1955 года работал в Западно-Сибирском филиале АН СССР, а затем в Сибирском отделении АН СССР. В 1970 году переехал в Москву и стал профессиональным писателем. В 1991 году был избран действительным членом Российской Академии Наук (отделение литературы и языка).Первая книгу — «Рассказы» — издал в Омске в 1941 году.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книгу вошли роман «Воскрешение из мертвых» и повесть «Белые шары, черные шары». Роман посвящен одной из актуальнейших проблем нашего времени — проблеме алкоголизма и борьбе с ним. В центре повести — судьба ученых-биологов. Это повесть о выборе жизненной позиции, о том, как дорого человек платит за бескомпромиссность, отстаивая свое человеческое достоинство.

Новый роман грузинского прозаика Левана Хаиндрава является продолжением его романа «Отчий дом»: здесь тот же главный герой и прежнее место действия — центры русской послереволюционной эмиграции в Китае. Каждая из трех частей романа раскрывает внутренний мир грузинского юноши, который постепенно, через мучительные поиски приходит к убеждению, что человек без родины — ничто.

Леонид Рахманов — прозаик, драматург и киносценарист. Широкую известность и признание получила его пьеса «Беспокойная старость», а также киносценарий «Депутат Балтики». Здесь собраны вещи, написанные как в начале творческого пути, так и в зрелые годы. Книга раскрывает широту и разнообразие творческих интересов писателя.

Повести и рассказы советского писателя и журналиста В. Г. Иванова-Леонова, объединенные темой антиколониальной борьбы народов Южной Африки в 60-е годы.

В романе отображен героический период в жизни родной автору Кабарды — лето — осень 1942 года, когда фашисты рвались к Кавказу.Тема произведения — мужество, стойкость, героизм народа, проявленные в тяжелые дни немецкого наступления.

Настоящий том «Библиотеки советского романа» объединяет произведения двух известных современных молдавских прозаиков: «Белую церковь» (1981) Иона Друцэ — историческое повествование о Молдавии времен русско-турецкой войны второй половины XVIII в. и роман Иона Чобану «Мосты» (1966) — о жизни молдавской деревни в Великую Отечественную войну и первые послевоенные месяцы.

В книгу вошли первая и вторая части трилогии "Ханидо и Халерха" — первого крупного прозаического произведения юкагирской литературы.Действие романа начинается в конце прошлого века и доходит до 1915 года.Через судьбы юноши Ханидо и девушки Халерхи писатель изображает историческую судьбу своего народа.Предощущение революционных перемен в жизни народов Крайнего Севера — таков пафос романа.

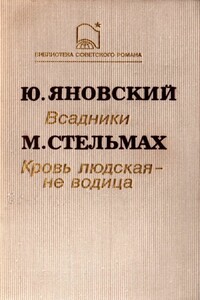

В книгу вошли два произведения выдающихся украинских советских писателей Юрия Яновского (1902–1954) и Михайла Стельмаха (1912–1983). Роман «Всадники» посвящен событиям гражданской войны на Украине. В удостоенном Ленинской премии романе «Кровь людская — не водица» отражены сложные жизненные процессы украинской деревни в 20-е годы.