Кочерга Витгенштейна. История десятиминутного спора между двумя великими философами - [57]

Это не было ни отсутствием хороших манер, ни достойной сожаления бестактностью. Просто Витгенштейн был чужд миру цивилизованной беседы и светского щебетания. Ясность смысла — вот единственное, что было важно, и к ней он шел прямым путем, несмотря ни на что. Когда Фаня Паскаль, учившая Витгенштейна русскому языку, рассказала ему о совершенной ею большой ошибке, Людвиг обдумал ее слова и спокойно ответил: «Да, вам недостает проницательности». «Выводило из равновесия, — пишет далее Фаня Паскаль, — когда он хотел, чтобы ты занималась не тем, чем занята сейчас, а чем-то совсем другим. Он создавал в воображении образ лучшей тебя, подрывая твою уверенность в себе». Что бы ни делал человек, что бы ни говорил, его постоянно преследовала мысль: «А что сказал бы на это Витгенштейн?» Многие из тех, кого он подобным образом расстраивал или «расшатывал», понимали, что его вспыльчивость вызвана необычностью и цельностью его мировоззрения, добродетелью его порока. И все же Фаня Паскаль даже десятилетия спустя помнила обиду, которую он нанес ей своим резким и раздражительным письмом, где писал, что она должна бросить читать лекции о современных событиях в Ассоциации работников образования, что это ее большая ошибка, которая принесет ей зло и вред. «Благодаря цельности его характера всякая частичная критика в его адрес кажется придирками, но я не могла спокойно наблюдать за его умением находить уязвимые места другого человека и ударять по ним с ураганной силой. Даже если принять во внимание, что он, как я знаю, был человеком огромной чистоты и невинности, это не изменит моего чувства».

Как и Поппер (у которого одна из сестер покончила с собой, а дядья не разговаривали с его отцом), Витгенштейн происходил из семьи, где царила тягостная, напряженно-тревожная атмосфера. Его отцу невозможно было угодить, он тиранил детей — особенно сыновей, но и дочерям доставалось из-за его самодурства и злого языка; Хелену, например, он в глаза называл «уродиной». Все дети боялись отца, хотя и обожали его.

Трое братьев Людвига покончили жизнь самоубийством: Ганс и Рудольф — в юности, не выдержав давления со стороны отца, который требовал бросить музыку и продолжать его дело; Курт застрелился в конце Первой мировой войны, когда его солдаты, отказавшись последовать примеру командира и принять бой, сдались в плен. По материнской линии в семье были сильны военные традиции, и в глазах Курта такой позор можно было смыть только кровью. Однако нельзя забывать, что тогда вообще была эпоха самоубийств. «В мире все больше людей, которые не в силах нести эту тяжкую ношу — жизнь», — гласила статья в Contemporary Review в конце XIX века; другие европейские журналы тоже писали, что никакая другая эпоха не знала такого всплеска самоубийств. Суицид превратился в своего рода эпидемию. Причины звучали самые разные: кризис в обществе, эмансипация личности, бедность, а также влияние некоторых философов — в частности, Шопенгауэра и Къеркегора.

Хотя Витгенштейн и не знал бедности, но и он был склонен к самоубийству — его непрестанно терзало чувство собственной греховности. В 1913 году Дэвид Пинсент записал в дневнике, что, по словам Витгенштейна, «во всей его жизни вряд ли был хоть один день, когда бы он не думал о самоубийстве». А в 1919-м Витгенштейн писал Паулю Энгельману: «Как низко я пал, ты можешь судить по тому факту, что уже несколько раз я собирался покончить с собой. Не от отчаяния при мысли о собственной мерзости, но по сугубо внешним причинам».

Как и Попперу, Витгенштейну требовалось одиночество. У него была привычка уезжать в холодные и безлюдные места — на запад Ирландии, в Исландию или в Норвегию, где он в 1913 году построил себе деревянный дом. «Он клянется, что только в изгнании может делать лучшее, на что способен… Главная трудность с этой его работой состоит в том, что, пока он полностью не разрешит все проблемы оснований логики, его работа не будет иметь ценности для мира… Поэтому в ближайшие десять дней он уезжает в Норвегию», — записал Пинсент в своем дневнике.

Действительно, кое-что из лучших своих работ Витгенштейн написал в уединении. Но где бы он ни был, идеи били из него ключом, и заткнуть этот фонтан он не мог. Говорили, что не он идет к философии, а философия приходит к нему. Ему стоило большого труда заставить себя отдыхать. Чтобы расслабиться, он с головой уходил в мюзиклы и вестерны — в кино он всегда садился как можно ближе к экрану — ив «крутые» американские детективы. Впрочем, это был не единственный любимый им жанр литературы. Он постоянно читал Стерна, Диккенса, Толстого, Достоевского и Готфрида Келлера; обожал Агату Кристи и П. Г. Вудхауза, чей «Коттедж "Жимолость"» находил неимоверно смешным. На его книжной полке была и «Исповедь» Блаженного Августина, и Уильям Джемс. Он рассуждал о Кьеркегоре и кардинале Ньюмене, был знаком с творчеством Мольера, Элиота и Рильке и называл «Химическую исгорию свечи» Фарадея примером хорошей научно-популярной литературы. И все же, как объяснял Энгельман, «он любил хорошие детективы, а чтение посредственных философских рассуждений считал пустой тратой времени».

Поезд без тормозов несется на пятерых человек, привязанных к рельсам. Если поезд не остановить, все пятеро погибнут. Вы стоите на железнодорожном мосту и с ужасом смотрите не происходящее. Но рядом с вами стоит незнакомый толстяк: если вы сбросите его с моста, он, конечно, погибнет, но его тело остановит поезд и спасет жизни пяти человек. Убили бы вы толстяка? Этот вопрос может показаться странным, но это всего лишь вариация загадки, над которой ломали голову моральные философы на протяжении полувека, а в последнее время она стала занимать нейроученых, психологов и других мыслителей.

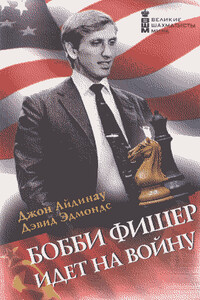

Перед вами захватывающая история о легендарной шахматной битве в Рейкьявике (1972) между советским чемпионом Борисом Спасским и американским претендентом Бобби Фишером, эпическая конфронтация времён холодной войны и самый известный шахматный матч двадцатого века. Опираясь на ранее неизвестные документы и личные беседы с главными действующими лицами тех событий, авторы — известные британские журналисты Джон Айдинау и Дэвид Эдмондс — сумели создать настоящий триллер на шахматную тему!Выход этой книги на русском языке совпал с безвременным уходом из жизни 11-го чемпиона мира Бобби Фишера.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Что такое событие?» — этот вопрос не так прост, каким кажется. Событие есть то, что «случается», что нельзя спланировать, предсказать, заранее оценить; то, что не укладывается в голову, застает врасплох, сколько ни готовься к нему. Событие является своего рода революцией, разрывающей историю, будь то история страны, история частной жизни или же история смысла. Событие не есть «что-то» определенное, оно не укладывается в категории времени, места, возможности, и тем важнее понять, что же это такое. Тема «события» становится одной из центральных тем в континентальной философии XX–XXI века, века, столь богатого событиями. Книга «Авантюра времени» одного из ведущих современных французских философов-феноменологов Клода Романо — своеобразное введение в его философию, которую сам автор называет «феноменологией события».

В книге, название которой заимствовано у Аристотеля, представлен оригинальный анализ фигуры животного в философской традиции. Животность и феномены, к ней приравненные или с ней соприкасающиеся (такие, например, как бедность или безумие), служат в нашей культуре своего рода двойником или негативной моделью, сравнивая себя с которой человек определяет свою природу и сущность. Перед нами опыт не столько даже философской зоологии, сколько философской антропологии, отличающейся от классических антропологических и по умолчанию антропоцентричных учений тем, что обращается не к центру, в который помещает себя человек, уверенный в собственной исключительности, но к периферии и границам человеческого.

Опубликовано в журнале: «Звезда» 2017, №11 Михаил Эпштейн Эти размышления не претендуют на какую-либо научную строгость. Они субъективны, как и сама мораль, которая есть область не только личного долженствования, но и возмущенной совести. Эти заметки и продиктованы вопрошанием и недоумением по поводу таких казусов, когда морально ясные критерии добра и зла оказываются размытыми или даже перевернутыми.

Книга содержит три тома: «I — Материализм и диалектический метод», «II — Исторический материализм» и «III — Теория познания».Даёт неплохой базовый курс марксистской философии. Особенно интересена тем, что написана для иностранного, т. е. живущего в капиталистическом обществе читателя — тем самым является незаменимым на сегодняшний день пособием и для российского читателя.Источник книги находится по адресу https://priboy.online/dists/58b3315d4df2bf2eab5030f3Книга ёфицирована. О найденных ошибках, опечатках и прочие замечания сообщайте на [email protected].

Эстетика в кризисе. И потому особо нуждается в самопознании. В чем специфика эстетики как науки? В чем причина ее современного кризиса? Какова его предыстория? И какой возможен выход из него? На эти вопросы и пытается ответить данная работа доктора философских наук, профессора И.В.Малышева, ориентированная на специалистов: эстетиков, философов, культурологов.

В книге обсуждается история идеи об «арийской общности», а также описывается процесс конструирования арийской идентичности и бытование арийского мифа как во временном, так и в политико-географическом измерении. Впервые ставится вопрос об эволюции арийского мифа в России и его возрождении в постсоветском пространстве. Прослеживается формирование и развитие арийского мифа в XIX–XX вв., рассматривается репрезентация арийской идентичности в науке и публичном дискурсе, анализируются особенности их диалога, выявляются социальные группы, склонные к использованию арийского мифа (писатели и журналисты, радикальные политические движения, лидеры новых религиозных движений), исследуется роль арийского мифа в конструировании общенациональных идеологий, ставится вопрос об общественно-политической роли арийского мифа (германский нацизм, индуистское движение в Индии, правые радикалы и скинхеды в России).Книга представляет интерес для этнологов и антропологов, историков и литературоведов, социологов и политологов, а также всех, кто интересуется историей современной России.

Новая книга известного филолога и историка, профессора Кембриджского университета Александра Эткинда рассказывает о том, как Российская Империя овладевала чужими территориями и осваивала собственные земли, колонизуя многие народы, включая и самих русских. Эткинд подробно говорит о границах применения западных понятий колониализма и ориентализма к русской культуре, о формировании языка самоколонизации у российских историков, о крепостном праве и крестьянской общине как колониальных институтах, о попытках литературы по-своему разрешить проблемы внутренней колонизации, поставленные российской историей.

Это книга о горе по жертвам советских репрессий, о культурных механизмах памяти и скорби. Работа горя воспроизводит прошлое в воображении, текстах и ритуалах; она возвращает мертвых к жизни, но это не совсем жизнь. Культурная память после социальной катастрофы — сложная среда, в которой сосуществуют жертвы, палачи и свидетели преступлений. Среди них живут и совсем странные существа — вампиры, зомби, призраки. От «Дела историков» до шедевров советского кино, от памятников жертвам ГУЛАГа до постсоветского «магического историзма», новая книга Александра Эткинда рисует причудливую панораму посткатастрофической культуры.

Представленный в книге взгляд на «советского человека» позволяет увидеть за этой, казалось бы, пустой идеологической формулой множество конкретных дискурсивных практик и биографических стратегий, с помощью которых советские люди пытались наделить свою жизнь смыслом, соответствующим историческим императивам сталинской эпохи. Непосредственным предметом исследования является жанр дневника, позволивший превратить идеологические критерии времени в фактор психологического строительства собственной личности.