Кочерга Витгенштейна. История десятиминутного спора между двумя великими философами - [54]

Но наряду с этим трудоголиком, агрессивным, властным, обидчивым, мстительным, нетерпимым и склонным к уединению, существовал совершенно другой Поппер — человек, называвший себя счастливейшим из философов.

Люди находили в этом Поппере нормальное, живое участие — то, чего не было дано Витгенштейну. Особенно чуток был он к женщинам: его знакомые, у которых возникали проблемы с мужьями, знали, к кому идти за помощью и утешением. В таких случаях Поппер становился воплощением сочувствия, всепонимающим и даже романтичным — мог, например, написать песню и посвятить женщине, с которой был дружен. В старости, когда кто-то в письме просил у него совета, он всегда находил время для ответного послания, зачастую длинного и обстоятельного. Не жалел он времени и на рекомендательные письма своим студентам, и писал их столько раз, сколько его просили. Он хорошо ладил со своими научными сотрудниками, неизменно стараясь обеспечить им достойную зарплату в университете, а тем, кто переезжал, подыскивал работу.

Этот Поппер, как бы ни был он сосредоточен на своей работе, отличался широким кругом интересов и утонченным музыкальным и литературным вкусом. В литературе он отдавал предпочтение английской классике, особенно Джейн Остин и Энтони Троллопу. Книги этих авторов он читал по многу раз, да еще и перечитывал «за компанию», чтобы разделить удовольствие с теми, кому их рекомендовал.

Этот Поппер любил приятельские посиделки и от души хохотал над вольными шутками. В числе его любимых был анекдот про министра-лейбориста по фамилии Пейлинг, обозвавшего Черчилля «шелудивым псом». Черчилль встал и ответил: «Сейчас я покажу достопочтенному господину министру, как псы поступают с заборами (pailings)».

Этот Поппер, когда ему выдавалась такая возможность, с радостью бросал привычки аскета и наслаждался застольем. Особенно ему нравилась венская кухня. Он обожал телячью печень, жареный картофель, творожные клецки, пончики с яблоками, австрийские сладкие оладьи — Kaiserschmarrn, шоколадный торт. С особой нежностью он относился к швейцарскому шоколаду и, была бы его воля, только им одним бы и питался. Возможно, это был отголосок лишений, пережитых в молодости. Однако жизнь с Хенни не располагала к потака-нию подобным прихотям. Саму ее не интересовали ни вкусная еда, ни веселая компания. Некоторые знавшие Поппера люди понимали — и оправдывали — трудности его характера как проявление привязанности к жене, чья неизбывная тоска по Вене обернулась депрессией, горечью и озлобленностью, ипохондрией и уходом в себя. Велико искушение связывать аскетический и уединенный образ жизни Поппера с его отношением к обожаемой им жене, сознательно лишившей себя всех удовольствий. В детстве Попперу, по-видимому, не хватало чисто внешних проявлений родительской любви и тепла; одному из друзей он говорил, что мать никогда не целовала его, — и сам он тоже никогда не целовал жену в губы. Они спали в разных постелях.

После смерти Хенни в 1985-м он явно стал позволять себе гораздо больше: отдыхал, развлекался, больше тратил, лучше питался, с головой ушел в свою коллекцию антикварных книг — это было его сокровище, лучшая часть великолепной библиотеки ценой в полмиллиона фунтов стерлингов. А в последние годы, переехав поближе к своему секретарю Мелитте Мью, которая была родом из Баварии, Поппер обрел новую семью — то ли он усыновил их, то ли они его. Мелитта находила его милым и приятным, и ей даже удалось убедить его, что он вполне хорош собой, в чем сам Поппер всю жизнь сомневался. С Мелиттой, ее мужем Рэймондом и их сыном он проводил выходные и праздники, его принимали за дедушку, он лакомился венским шницелем и фисташковым мороженым — словно наверстывая упущенное, вернувшись в детство, которое безжалостно оборвали война и инфляция.

16

Бедный маленький богач

Я сказала… что представить его, с его натре-, нированным умом философа, в роли учителя начальной школы, для меня все равно что видеть, как ювелирным инструментом вскрывают деревянные ящики. На это Людвиг ответил сравнением, от которого я сразу умолкла. Он сказал: «Ты напоминаешь мне человека, который смотрит в наглухо закрытое окно и удивляется странным движениям прохожего. Он не знает, что на улице бушует ураган и что прохожий с огромным трудом удерживается на ногах». Только тогда я поняла, каково ему приходится.

Гермина Витгенштейн

К концу этой тирады голос [Витгенштейна] набрал темп и силу, и последние слова звучали так, словно он наносил coup degrace какому-то замершему в страхе животному.

Теодор Редпат

Если Поппер, при всей своей задиристости и неуживчивости, был безусловно человечен, то в том, как общался с людьми Витгенштейн, всегда виделся оттенок чего-то неземного, даже инопланетного. «Его [Витгенштейна] невероятная прямота и отсутствие привязанности к вещам пугали и приводили в смятение, — таков был вердикт писательницы Айрис Мердок. — Обычно знакомство и общение протекают в неких рамках; существуют условности, барьеры, которые мы не переступаем, и все такое; индивидуальности не соприкасаются напрямую, точно оголенные провода. Витгенштейн же всегда навязывал людям именно такой контакт».

Поезд без тормозов несется на пятерых человек, привязанных к рельсам. Если поезд не остановить, все пятеро погибнут. Вы стоите на железнодорожном мосту и с ужасом смотрите не происходящее. Но рядом с вами стоит незнакомый толстяк: если вы сбросите его с моста, он, конечно, погибнет, но его тело остановит поезд и спасет жизни пяти человек. Убили бы вы толстяка? Этот вопрос может показаться странным, но это всего лишь вариация загадки, над которой ломали голову моральные философы на протяжении полувека, а в последнее время она стала занимать нейроученых, психологов и других мыслителей.

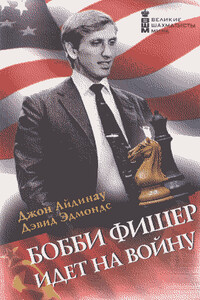

Перед вами захватывающая история о легендарной шахматной битве в Рейкьявике (1972) между советским чемпионом Борисом Спасским и американским претендентом Бобби Фишером, эпическая конфронтация времён холодной войны и самый известный шахматный матч двадцатого века. Опираясь на ранее неизвестные документы и личные беседы с главными действующими лицами тех событий, авторы — известные британские журналисты Джон Айдинау и Дэвид Эдмондс — сумели создать настоящий триллер на шахматную тему!Выход этой книги на русском языке совпал с безвременным уходом из жизни 11-го чемпиона мира Бобби Фишера.

В книге, название которой заимствовано у Аристотеля, представлен оригинальный анализ фигуры животного в философской традиции. Животность и феномены, к ней приравненные или с ней соприкасающиеся (такие, например, как бедность или безумие), служат в нашей культуре своего рода двойником или негативной моделью, сравнивая себя с которой человек определяет свою природу и сущность. Перед нами опыт не столько даже философской зоологии, сколько философской антропологии, отличающейся от классических антропологических и по умолчанию антропоцентричных учений тем, что обращается не к центру, в который помещает себя человек, уверенный в собственной исключительности, но к периферии и границам человеческого.

Опубликовано в журнале: «Звезда» 2017, №11 Михаил Эпштейн Эти размышления не претендуют на какую-либо научную строгость. Они субъективны, как и сама мораль, которая есть область не только личного долженствования, но и возмущенной совести. Эти заметки и продиктованы вопрошанием и недоумением по поводу таких казусов, когда морально ясные критерии добра и зла оказываются размытыми или даже перевернутыми.

Книга содержит три тома: «I — Материализм и диалектический метод», «II — Исторический материализм» и «III — Теория познания».Даёт неплохой базовый курс марксистской философии. Особенно интересена тем, что написана для иностранного, т. е. живущего в капиталистическом обществе читателя — тем самым является незаменимым на сегодняшний день пособием и для российского читателя.Источник книги находится по адресу https://priboy.online/dists/58b3315d4df2bf2eab5030f3Книга ёфицирована. О найденных ошибках, опечатках и прочие замечания сообщайте на [email protected].

Эстетика в кризисе. И потому особо нуждается в самопознании. В чем специфика эстетики как науки? В чем причина ее современного кризиса? Какова его предыстория? И какой возможен выход из него? На эти вопросы и пытается ответить данная работа доктора философских наук, профессора И.В.Малышева, ориентированная на специалистов: эстетиков, философов, культурологов.

Данное издание стало результатом применения новейшей методологии, разработанной представителями санкт-петербургской школы философии культуры. В монографии анализируются наиболее существенные последствия эпохи Просвещения. Авторы раскрывают механизмы включения в код глобализации прагматических установок, губительных для развития культуры. Отдельное внимание уделяется роли США и Запада в целом в процессах модернизации. Критический взгляд на нынешнее состояние основных социальных институтов современного мира указывает на неизбежность кардинальных трансформаций неустойчивого миропорядка.

Монография посвящена исследованию становления онтологической парадигмы трансгрессии в истории европейской и русской философии. Основное внимание в книге сосредоточено на учениях Г. В. Ф. Гегеля и Ф. Ницше как на основных источниках формирования нового типа философского мышления.Монография адресована философам, аспирантам, студентам и всем интересующимся проблемами современной онтологии.

В книге обсуждается история идеи об «арийской общности», а также описывается процесс конструирования арийской идентичности и бытование арийского мифа как во временном, так и в политико-географическом измерении. Впервые ставится вопрос об эволюции арийского мифа в России и его возрождении в постсоветском пространстве. Прослеживается формирование и развитие арийского мифа в XIX–XX вв., рассматривается репрезентация арийской идентичности в науке и публичном дискурсе, анализируются особенности их диалога, выявляются социальные группы, склонные к использованию арийского мифа (писатели и журналисты, радикальные политические движения, лидеры новых религиозных движений), исследуется роль арийского мифа в конструировании общенациональных идеологий, ставится вопрос об общественно-политической роли арийского мифа (германский нацизм, индуистское движение в Индии, правые радикалы и скинхеды в России).Книга представляет интерес для этнологов и антропологов, историков и литературоведов, социологов и политологов, а также всех, кто интересуется историей современной России.

Новая книга известного филолога и историка, профессора Кембриджского университета Александра Эткинда рассказывает о том, как Российская Империя овладевала чужими территориями и осваивала собственные земли, колонизуя многие народы, включая и самих русских. Эткинд подробно говорит о границах применения западных понятий колониализма и ориентализма к русской культуре, о формировании языка самоколонизации у российских историков, о крепостном праве и крестьянской общине как колониальных институтах, о попытках литературы по-своему разрешить проблемы внутренней колонизации, поставленные российской историей.

Это книга о горе по жертвам советских репрессий, о культурных механизмах памяти и скорби. Работа горя воспроизводит прошлое в воображении, текстах и ритуалах; она возвращает мертвых к жизни, но это не совсем жизнь. Культурная память после социальной катастрофы — сложная среда, в которой сосуществуют жертвы, палачи и свидетели преступлений. Среди них живут и совсем странные существа — вампиры, зомби, призраки. От «Дела историков» до шедевров советского кино, от памятников жертвам ГУЛАГа до постсоветского «магического историзма», новая книга Александра Эткинда рисует причудливую панораму посткатастрофической культуры.

Представленный в книге взгляд на «советского человека» позволяет увидеть за этой, казалось бы, пустой идеологической формулой множество конкретных дискурсивных практик и биографических стратегий, с помощью которых советские люди пытались наделить свою жизнь смыслом, соответствующим историческим императивам сталинской эпохи. Непосредственным предметом исследования является жанр дневника, позволивший превратить идеологические критерии времени в фактор психологического строительства собственной личности.