Клаузевиц - [74]

Грубым заблуждением был взгляд на эту игру, как на верх военного искусства (стр. 472). Арена, на которой происходит такая игра, не может создать крупного полководца. Мы не вправе укорять полководца за такое фехтование, если оно обещает успех, но должны требовать, чтобы он все время помнил, что он следует обходными тропами туда, где его может настигнуть «бог войны». Полководец ни на минуту не должен спускать глаз с противника, иначе он рискует попасть под удары боевого меча, имея в руках только франтовскую шпагу.

Клаузевиц совершенно прав, давая такую презрительную оценку маневрированию, преследующему мелкие, второстепенные цели. Но он нигде, за исключением нескольких строк в восьмой части, не затрагивает вопроса о маневре, как слагаемом решительных действий. Тонкости маневрирования играли столь значительную роль в тех старых пережитках военного искусства XVIII века, с которыми Клаузевиц чувствовал себя призванным бороться, что он потерял к ним всякий вкус и не придал никакого значения искусству маневрирования Наполеона, которое преследовало цель поставить сражение в более решительные условия и деморализовать противника еще до боя появлением на его фланге или в тылу.

Изучив природу стратегического наступления, Клаузевиц останавливается «над одним из наиболее существенных вопросов стратегии», от правильного разрешения которого зависит в отдельных случаях истинность суждения о том, чего мы в состоянии достигнуть. Это вопрос «об убывающей силе наступления».

Наступающий как бы закупает ценности, которые, быть может, и принесут ему выгоды при заключении мира, но пока он расплачивается за них чистоганом, расходуя свои вооруженные силы. Отсюда — убывающая сила наступления и его кульминационная точка. В редких случаях удается добиться заключения мира прежде, чем наступление достигает этой роковой точки. А за ней следует уже перелом, реакция, и сила реакции обычно значительно превосходит силу предшествовавшего ей удара (стр. 484). Армия на войне описывает известную траекторию. С продвижением по этой траектории сила наступления постепенно убывает. Превосходство сил, с которым наступление начинается, беспрерывно тает. Таким образом в перспективе наступления — достижение такого предела, на котором силы наступления и обороны сравниваются; за этим пределом начинается уже закат наступления; властная необходимость заставляет остановиться и перейти к обороне, но к обороне много более слабого рода, на враждебной, неподготовленной территории, с длинными и угрожаемыми сообщениями с отечеством. Проклятие наступления — вынужденная необходимость влачить за собой худшие элементы обороны. Вопрос успеха наступления сводится к тому, удастся ли достигнуть цели раньше, чем наступление перевалит за свою кульминационную точку? Если к неизбежному моменту перерождения наступления в оборону враждебная армия будет уже разгромлена и политическая воля противника надломится, обстановка для наступающего сложится очень благоприятно — война выиграна и остается заключить выгодный мир; но если обороняющийся эшелонировал свое сопротивление за пределы досягаемости восходящей ветви траектории наступления, то положение наступающего станет чрезвычайно затруднительным. Французские армии попали в это затруднительное положение при войне в Испании и в России.

Надо отметить, что рассуждения Клаузевица о наступлении и обороне, а также о кульминационной точке. наступления почти не связаны с вопросом о «средствах достижения цели» ведения войны: о сражении с целью уничтожения неприятельских сил (стр. 485). Возможно, что это объясняется недоработанностью последней части капитального труда.

Глава о наступательном сражении базируется на опыте сражений эпохи Наполеона (Аустерлиц, Йена, Ватерлоо) и в некоторых отношениях для нашего времени уже устарела. «Главная особенность, отличающая наступательное сражение, это — охват или, обход, следовательно постановка сражения», — говорит Клаузевиц (стр. 486). Бой при наличии охватывающей линии фронта представляет большие преимущества; впрочем это предмет тактики. Особенно важно, что в действительности используются далеко не все выгоды, даваемые обороной; в большинстве случаев оборона представляет лишь жалкую попытку извернуться в положении весьма стесненном и опасном, когда она, в предвидении наихудшего исхода, сама идет навстречу наступлению. Клаузевиц не одобряет также поспешность в ведении наступательного сражения: «с чрезмерной поспешностью связана большая опасность, так как она ведет к расточительному расходованию сил». Наступательное сражение представляет собой «нащупывание в неведомой обстановке»; тем более важно сосредоточение сил, тем предпочтительнее обход охвату. Идея окружения и полного уничтожения неприятеля на самом поле сражения являлась трудно осуществимой в эпоху Клаузевица и чужда ему. «Главнейшие плоды победы пожинаются при преследовании», — утверждает Клаузевиц. В нашу эпоху преследование может встретить больше трудностей, что заставляет теперь добиваться решительных успехов в пределах самого района боев, и самой тщательной подготовки последующих наступательных операций.

Труд А. Свечина представлен в двух томах. Первый из них охватывает период с древнейших времен до 1815 года, второй посвящен 1815–1920 годам. Настоящий труд представляет существенную переработку «Истории Военного Искусства». Требования изучения стратегии заставили дать очерк нескольких новых кампаний, подчеркивающих различные стратегические идеи. Особенно крупные изменения в этом отношении имеют место во втором томе труда, посвященном новейшей эволюции военного искусства. Настоящее исследование не ограничено рубежом войны 1870 года, а доведено до 1920 г.Работа рассматривает полководческое искусство классиков и средневековья, а также затрагивает вопросы истории военного искусства в России.

Аннотация издательства: Настоящая книга есть описание боевых действий 6-го Финляндского полка во время мировой войны в бытность автора командиром этого полка. Ценность книги заключается в тех жизненных подробностях, которыми насыщено все ее содержание. В дополнение к своей памяти автор использовал имеющиеся в наших архивах материалы и, не гоняясь за прикрашиванием действительности, старался изложить положительные и отрицательные стороны событий с возможной для участника беспристрастностью. Книга дает богатый материал для ясного представления того, как на самом деле происходят военные действия, как воплощаются в жизнь высокие оперативные соображения, в какой тяжелой среде приходится работать небольшим начальникам.

К 100-летию Первой Мировой войны. В Европе эту дату отмечают как одно из главных событий XX века. В России оно фактически предано забвению.Когда война началась, у нас ее величали «Второй Отечественной». После окончания — ославили как «несправедливую», «захватническую», «империалистическую бойню». Ее история была оболгана и проклята советской пропагандой, ее герои и подвиги вычеркнуты из народной памяти. Из всех событий грандиозного четырехлетнего противостояния в массовом сознании остались лишь гибель армии Самсонова в августе 1914-го и Брусиловский прорыв.Объективное изучение истории Первой Мировой, непредвзятое осмысление ее уроков и боевого опыта были возможны лишь в профессиональной среде, в закрытой печати, предназначенной для военных специалистов.

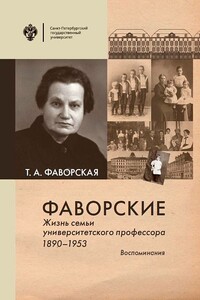

Мемуары известного ученого, преподавателя Ленинградского университета, профессора, доктора химических наук Татьяны Алексеевны Фаворской (1890–1986) — живая летопись замечательной русской семьи, в которой отразились разные эпохи российской истории с конца XIX до середины XX века. Судьба семейства Фаворских неразрывно связана с историей Санкт-Петербургского университета. Центральной фигурой повествования является отец Т. А. Фаворской — знаменитый химик, академик, профессор Петербургского (Петроградского, Ленинградского) университета Алексей Евграфович Фаворский (1860–1945), вошедший в пантеон выдающихся русских ученых-химиков.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эту книгу можно назвать книгой века и в прямом смысле слова: она охватывает почти весь двадцатый век. Эта книга, написанная на документальной основе, впервые открывает для русскоязычных читателей неизвестные им страницы ушедшего двадцатого столетия, развенчивает мифы и легенды, казавшиеся незыблемыми и неоспоримыми еще со школьной скамьи. Эта книга свела под одной обложкой Запад и Восток, евреев и антисемитов, палачей и жертв, идеалистов, провокаторов и авантюристов. Эту книгу не читаешь, а проглатываешь, не замечая времени и все глубже погружаясь в невероятную жизнь ее героев. И наконец, эта книга показывает, насколько справедлив афоризм «Ищите женщину!».

Записки рыбинского доктора К. А. Ливанова, в чем-то напоминающие по стилю и содержанию «Окаянные дни» Бунина и «Несвоевременные мысли» Горького, являются уникальным документом эпохи – точным и нелицеприятным описанием течения повседневной жизни провинциального города в центре России в послереволюционные годы. Книга, выходящая в год столетия потрясений 1917 года, звучит как своеобразное предостережение: претворение в жизнь революционных лозунгов оборачивается катастрофическим разрушением судеб огромного количества людей, стремительной деградацией культурных, социальных и семейных ценностей, вырождением традиционных форм жизни, тотальным насилием и всеобщей разрухой.

Оценки личности и деятельности Феликса Дзержинского до сих пор вызывают много споров: от «рыцаря революции», «солдата великих боёв», «борца за народное дело» до «апостола террора», «кровожадного льва революции», «палача и душителя свободы». Он был одним из ярких представителей плеяды пламенных революционеров, «ленинской гвардии» — жесткий, принципиальный, бес— компромиссный и беспощадный к врагам социалистической революции. Как случилось, что Дзержинский, занимавший ключевые посты в правительстве Советской России, не имел даже аттестата об образовании? Как относился Железный Феликс к женщинам? Почему ревнитель революционной законности в дни «красного террора» единолично решал судьбы многих людей без суда и следствия, не испытывая при этом ни жалости, ни снисхождения к политическим противникам? Какова истинная причина скоропостижной кончины Феликса Дзержинского? Ответы на эти и многие другие вопросы читатель найдет в книге.

Автор книги «Последний Петербург. Воспоминания камергера» в предреволюционные годы принял непосредственное участие в проведении реформаторской политики С. Ю. Витте, а затем П. А. Столыпина. Иван Тхоржевский сопровождал Столыпина в его поездке по Сибири. После революции вынужден был эмигрировать. Многие годы печатался в русских газетах Парижа как публицист и как поэт-переводчик. Воспоминания Ивана Тхоржевского остались незавершенными. Они впервые собраны в отдельную книгу. В них чувствуется жгучий интерес к разрешению самых насущных российских проблем. В приложении даются, в частности, избранные переводы четверостиший Омара Хайяма, впервые с исправлениями, внесенными Иваном Тхоржевский в печатный текст парижского издания книги четверостиший. Для самого широкого круга читателей.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.