Клаузевиц - [72]

Из тридцати глав шестой части философский характер носят первые девять глав и глава о народной войне.

В главе «Выгоды обороны» (стр. 298) Клаузевиц указывает, что «оборона легче, чем наступление, но так как оборона преследует негативную цель, удержание, а наступление — цель позитивную, завоевание, и так как последнее увеличивает наши средства для ведения войны, а первое нет, то чтобы быть точным, надо сказать: оборонительная форма войны сама по себе сильнее, чем наступательная».

Оборона состоит из двух актов — выжидания и действия (контрудара). Идея возмездия посредством ответного удара лежит в основе каждой обороны; путь выжидания — это путь более обеспеченной победы над врагом; но только ответный удар устанавливает равновесие в динамике наступления и обороны.

Впрочем, контрудар может привести и к полному разгрому врага и достижению позитивной цели. Этот контрудар окажется тем более действительным, чем большее развитие получила выжидательная часть обороны. Момент перехода к контрудару характеризует различные ступени повышения шкалы мощности обороны. Этих ступеней Клаузевиц различает четыре (стр. 320–321): 1. Атака неприятеля немедленно после перехода им границы (оборона немцами Восточной Пруссии в августе 1914 г.); 2. Занятие позиции вблизи границы и переход в наступление, как только неприятель появится перед ней; 3. Тактическая оборона на позиции вблизи границы с переходом в наступление, когда противник втянется в бой; 4. Отнесение сопротивления внутрь страны. В последнем случае неприятель гибнет не только от меча обороны, но и в результате истощения, от собственного напряжения (стр. 419). Эта высшая и наиболее «сильная», по Клаузевицу, ступень обороны, контрудар по находящейся на закате армии противника, обещает наибольший успех; но отступление внутрь страны связано с крупными жертвами и является тяжелым испытанием для армии и государства.

Глава о народной войне, как одной из проблем обороны, представляет спокойную, философскую переработку мыслей Клаузевица об устройстве восстания на оккупированной Наполеоном германской территории при помощи ландштурма, относящихся к 1808–1811 годам; они стояли в центре мышления Клаузевица во время его деятельности в кружке реформы.

Народная война должна сохранять свою туманную, грозовую сущность и избегать сгущаться в действия компактных отрядов. Ее действия направлены на поверхность, подобно процессу испарения в физике. Чем шире расплывается неприятельская армия, тем сильнее воздействие народной войны. Как тихо тлеющий огонь, она разрушает основные устои неприятельской армии. Народная война или будет подавлена и угаснет или приведет к кризису, когда пламя всеобщего пожара охватит со всех сторон вторгнувшуюся армию и вынудит ее очистить страну, чтобы не погибнуть полностью.

Но народная война не может вестись в слишком сгущенной атмосфере опасности. Поэтому, горючий материал народной войны может вспыхивать ярким пламенем лишь в более отдаленных пунктах, где будет достаточно свежего воздуха. Ландштурм должен приступить к действиям в провинциях, расположенных на флангах неприятельского наступления, и образовывать грозовые тучи, нависающие по сторонам противника. Огонь будет разгораться, как пожар в степи, и распространится на территорию, по которой пролегают неприятельские сообщения.

У ландштурма есть и свои преимущества: солдаты, привыкшие жаться друг к другу, при неудаче всегда готовы, как стадо, бежать в ту сторону, куда обращены лицом, а крестьяне, будучи разбитыми, без какого-либо искусственного плана рассеиваются в разные стороны. «Если речь идет о порче дорог и заграждении тесных проходов, то приемы, употребляемые сторожевым охранением и летучими отрядами регулярных войск, относятся к действиям поднявшейся крестьянской массы приблизительно так же, как движения автомата к движениям живого человека». Небольшие регулярные части могут подкреплять ландштурм, придавая его действиям более крепкое оформление, но здесь надо знать меру, так как излишек регулярных частей ведет к ослаблению энергии и действительности народной войны.

Если не гоняться за призраками, необходимо мыслить народную войну в соединении с войной, которую ведет постоянная армия. Обе эти войны должны быть сложены в одно целое общим охватывающим их планом. Никакое государство не должно считать, что вся его судьба зависит от исхода самого решительного сражения. Призыв новых сил, помощь со стороны могут дать новый оборот делу. Всегда государству останется достаточно времени, чтобы умереть. Естественно, чтобы утопающий хватался за соломинку. И народ должен использовать последние средства спасения, если видит себя отброшенным на край бездны. Таков естественный порядок морального мира… В этих замечаниях ясно ощущается окраска политического опыта периода Тильзитского мира и реформ после Йенского разгрома, периода подготовки национально-освободительной войны против Наполеона.

Капитальный труд не содержит конкретного плана оборонительной войны, но таковой хранится в бумагах семейного архива. К нашему удивлению, этот план имеет в виду оборону революционного Неаполитанского государства (королевства обеих Сицилий) против карательной экспедиции, которую от имени Священного союза производила 52-тысячная австрийская армия генерала Фримона. Немецкие историки и критики хранят знаменательное дружное молчание об этой работе Клаузевица. Упоминание о ней мы находим только у французского биографа Рока. По-видимому, этот план представлял решение Клаузевицем

Труд А. Свечина представлен в двух томах. Первый из них охватывает период с древнейших времен до 1815 года, второй посвящен 1815–1920 годам. Настоящий труд представляет существенную переработку «Истории Военного Искусства». Требования изучения стратегии заставили дать очерк нескольких новых кампаний, подчеркивающих различные стратегические идеи. Особенно крупные изменения в этом отношении имеют место во втором томе труда, посвященном новейшей эволюции военного искусства. Настоящее исследование не ограничено рубежом войны 1870 года, а доведено до 1920 г.Работа рассматривает полководческое искусство классиков и средневековья, а также затрагивает вопросы истории военного искусства в России.

Аннотация издательства: Настоящая книга есть описание боевых действий 6-го Финляндского полка во время мировой войны в бытность автора командиром этого полка. Ценность книги заключается в тех жизненных подробностях, которыми насыщено все ее содержание. В дополнение к своей памяти автор использовал имеющиеся в наших архивах материалы и, не гоняясь за прикрашиванием действительности, старался изложить положительные и отрицательные стороны событий с возможной для участника беспристрастностью. Книга дает богатый материал для ясного представления того, как на самом деле происходят военные действия, как воплощаются в жизнь высокие оперативные соображения, в какой тяжелой среде приходится работать небольшим начальникам.

К 100-летию Первой Мировой войны. В Европе эту дату отмечают как одно из главных событий XX века. В России оно фактически предано забвению.Когда война началась, у нас ее величали «Второй Отечественной». После окончания — ославили как «несправедливую», «захватническую», «империалистическую бойню». Ее история была оболгана и проклята советской пропагандой, ее герои и подвиги вычеркнуты из народной памяти. Из всех событий грандиозного четырехлетнего противостояния в массовом сознании остались лишь гибель армии Самсонова в августе 1914-го и Брусиловский прорыв.Объективное изучение истории Первой Мировой, непредвзятое осмысление ее уроков и боевого опыта были возможны лишь в профессиональной среде, в закрытой печати, предназначенной для военных специалистов.

Григорий Потемкин вошел в историю, как фаворит императрицы. Однако остался в анналах он исключительно благодаря собственным великим достижениям.

В книге представлена серия биографий декабристов-естествоиспытателей, которые внесли выдающийся вклад в изучение многих регионов земного шара. Уникальные архивные документы позволили авторам воссоздать образы Г. С. Батенькова, М. К. Кюхельбекера, Д. И. Завалишина, В. П. Романова, Н. А. Бестужева, показать их исследования в Арктике, Северной и Южной Америке, Западной Европе, Сибири, Австралии. Подробно рассказано об участии К. П. Торсона в открытии Антарктиды и многих островов в экваториальной зоне Тихого океана. Большое значение для развития естествознания имели также труды декабристов В.

Двадцать первый том Полного собрания сочинений В. И. Ленина содержит произведения, написанные в декабре 1911 – июле 1912 года, в период дальнейшего подъема революционного движения.

Издание посвящено памяти псаломщика Федора Юзефовина, убитого в 1863 году польскими повстанцами. В нем подробно описаны обстоятельства его гибели, а также история о том, как памятный крест, поставленный Юзефовину в 1911 году, во время польской оккупации Западной Белоруссии был демонтирован и установлен на могиле повстанцев.Издание рассчитано на широкий круг читателей, интересующихся историей Беларуси.

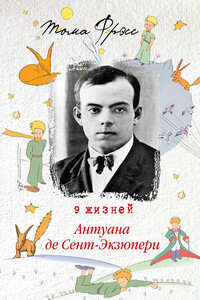

Это самое необычное путешествие в мир Антуана де Сент-Экзюпери, которое когда-либо вам выпадало. Оно позволит вам вместе с автором «Маленького принца» пройти все 9 этапов его духовного перерождения – от осознания самого себя до двери в вечность, следуя двумя параллельными путями – «внешним» и «внутренним».«Внешний» путь проведет вас след в след по всем маршрутам пилота, беззаветно влюбленного в небо и едва не лишенного этой страсти; авантюриста-первооткрывателя, человека долга и чести. Путь «внутренний» отправит во вселенную страстей и испытаний величайшего романтика-гуманиста ХХ века, философа, проверявшего все свои выкладки прежде всего на себе.«Творчество Сент-Экзюпери не похоже на романы или истории – расплывчато-поэтические, но по сути пустые.

Евгений Львович Шварц, которому исполнилось бы в октябре 1966 года семьдесят лет, был художником во многих отношениях единственным в своем роде.Больше всего он писал для театра, он был удивительным мастером слова, истинно поэтического, неповторимого в своей жизненной наполненности. Бывают в литературе слова, которые сгибаются под грузом вложенного в них смысла; слова у Шварца, как бы много они ни значили, всегда стройны, звонки, молоды, как будто им ничего не стоит делать свое трудное дело.Он писал и для взрослых, и для детей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.