Кладовка - [59]

Время, в которое протекало мое институтское обучение, было временем концлагерей, причем во всех формах и объемах. Началось оно задолго до этого и стало хоть как-то смиряться более чем через два десятилетия. Концлагерь был всюду, но самым тяжелым концлагерем для меня был мой институт.

Студийские и вхутемасовско-вхутеиновские времена вспоминались наивным и милым детством. Однако не следует забывать, что именно в их недрах создавалась «передовая» система и загнездилась школа. Мне кажется, что система — это нечто противоестественное, любая сверхпередовая система может существовать лишь весьма ограниченное время, далее она превращается в путы, в оковы. Системы, школы, художественные течения с ходом времени превращаются в ограничительные рамки, из которых искусство стремится вырваться. В условиях концлагерного режима они становятся страшным орудием в руках тюремщиков.

Мой институт проходил между тридцать вторым и тридцать восьмым годами, и говорю я лишь о себе. Как воспринимали его другие мои соклассники, я не знаю: чужая душа — потемки. Возможно, что мое восприятие института разделяли немногие, возможно, что большинство чувствовало иначе. Если даже среди взрослой, еще старой русской интеллигенции было немало таких, которые не понимали, что вся Россия уже давно концлагерь и что, следовательно, любое ее учреждение — это тот же концлагерь, но в меньшем объеме, то что же ждать понимания от двадцатилетних недорослей. Они были молоды, некоторые из них приехали сюда, в «великий центр культуры» — Москву, из своих медвежьих углов; некоторые москвичи по жизни дорвались до великого центра — школа, которой руководили столь замечательные люди. Жизнь била ключом, они были полны надежд, и далеко не всегда безосновательных, при таких предпосылках нужны очень, очень многие годы, а может, и десятки лет, чтобы хоть что-то понять. Нужно еще нечто, что скромно называется «понятливость».

С тех уже очень далеких институтских пор я твердо знаю, что слово «история» одно сплошное недоразумение.

Все формы удушения, террора, концлагерей создаются отнюдь не мановением чьей-то руки, не политиками, не правительствами и уж конечно не диктаторами. Создаются они всем обществом, скопом, коллективно. В концлагерях повинны и жертвы и палачи, более того, невозможно отличить палачей от жертв.

Тем, кому кажется, что он утверждает свою волю, те, кто теряет ее, — всем им уготовано одно и то же: сидеть за колючей проволокой.

Ни бунт, ни протест, ни слюнявая болтовня о свободе и демократии никого от концлагерей не уберегут.

Концлагеря, вернее, их составные элементы, надо изжить в себе всем людям скопом, коллективно. Изжить, как в отдельных жизнях изживаются чувства и настроения.

Десять лет я промаялся в этой своей школе. Я мало чему там научился, но я заматерел там, приобрел выносливость, окреп, возненавидел любую форму нормативизма, познал худший вариант одиночества на людях, отчасти ей я и обязан тем, что без нытья, с верой сумел прожить.

Тот день, когда мой институт вместе с Владимиром Андреевичем и его присными остался для меня позади, был таким днем в моей жизни, что и пытаться описать его невозможно.

Ранним июньским утром девятьсот тридцать восьмого года я пересекал огромное Вяземское поле.. Оно цвело всем, чем были тогда еще богаты подмосковные поля. Роса на высоких стеблях трав, окаймлявших дорогу, блестела, как бусинки. Я старался в такт шагам размахивать рукой и задевать влажную поверхность высокой травы.

Была рань, синеющее небо было туманно, облака на нем были прозрачные, легкие, как дымок. Еле заметный туман поднимался из дали лесов. «Экая славная минута».

<...>

Глава IV

В повествование о тридцатых годах я вклинил рассказ о годах своего учения, потому что они протекали именно в эти годы. Теперь же возвращаюсь к прерванному.

Еще с конца двадцатых годов миф о том, что сеть осведомителей настолько огромна, что ею все пронизано, что почти ни на кого положиться нельзя, миф этот превратился в непоколебимую уверенность и стал уже реальным фактом жизни. На кого только в те годы не тыкали пальцем насмерть перепуганные граждане: что «вот этот (или эта), абсолютно ясно, являются осведомителями». Несмотря на то, что осведомители были повсюду и часто ими могли оказаться люди совсем неожиданные, даже и тогда казалось, что их вездесущность явно преувеличена, не так уж они были нужны для жизни Лубянки, для ее дел, Лубянка прекрасно могла обходиться без них. Так что скорее всего это был миф, созданный самодеятельностью граждан и активно поддержанный властью.

Значение и последствия этого мифа огромны, они в большей чем что-либо мере затруднили возможность общения между людьми. Откровенность даже в сравнительно невинных вопросах стала чем-то рискованна, опасна, а далее, пожалуй, и невозможна.

В те годы казалось, что целиком положиться возможно лишь на совсем немногих людей. Безусловное, не вызывающее никаких сомнений благородство человека, бескорыстие, искренность, альтруизм — все это казалось гарантиями недостаточными, требовалось еще, чтобы человек был умен, ловок, изворотлив и чувствовал ситуацию, а сочетание таких качеств в одном человеке не часто встречается.

В этой книге известный философ Михаил Рыклин рассказывает историю своей семьи, для которой Октябрьская революция явилась переломным и во многом определяющим событием. Двоюродный дед автора Николай Чаплин был лидером советской молодежи в 1924–1928 годах, когда переворот в России воспринимался как первый шаг к мировой революции. После краха этих упований Николай с братьями и их товарищи (Лазарь Шацкин, Бесо Ломинадзе, Александр Косарев), как и миллионы соотечественников, стали жертвами Большого террора – сталинских репрессий 1937–1938 годов.

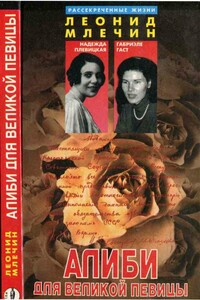

Первая часть книги Л.Млечина «Алиби для великой певицы» (из серии книг «Супершпионки XX века») посвящена загадочной судьбе знаменитой русской певицы Надежды Плевицкой. Будучи женой одного из руководителей белогвардейской эмиграции, она успешно работала на советскую разведку.Любовь и шпионаж — главная тема второй части книги. Она повествует о трагической судьбе немецкой женщины, которая ради любимого человека пошла на предательство, была осуждена и до сих пор находится в заключении в ФРГ.

Эту книгу посвящаю моему мужу, который так много помог мне в собирании материала для нее и в его обработке, и моим детям, которые столько раз с любовью переписывали ее. Книга эта много раз в минуты тоски, раздражения, уныния вливала в нас дух бодрости, любви, желания жить и работать, потому что она говорит о тех идеях, о тех людях, о тех местах, с которыми связано все лучшее в нас, все самое нам дорогое. Хочется выразить здесь и глубокую мою благодарность нашим друзьям - друзьям Льва Николаевича - за то, что они помогли мне в этой работе, предоставляя имевшиеся у них материалы, помогли своими воспоминаниями и указаниями.

Театральный путь Алексея Владимировича Бородина начинался с роли Ивана-царевича в школьном спектакле в Шанхае. И куда только не заносила его Мельпомена: от Кирова до Рейкьявика! Но главное – РАМТ. Бородин руководит им тридцать семь лет. За это время поменялись общественный строй, герб, флаг, название страны, площади и самого театра. А Российский академический молодежный остается собой, неизменна любовь к нему зрителей всех возрастов, и это личная заслуга автора книги. Жанры под ее обложкой сосуществуют свободно – как под крышей РАМТа.

Перед вами необычайно смешные мемуары Дженни Лоусон, автора бестселлера «Безумно счастливые», которую называют одной из самых остроумных писательниц нашего поколения. В этой книге она признается в темных, неловких моментах своей жизни, с неприличной открытостью и юмором переживая их вновь, и показывает, что именно они заложили основы ее характера и сделали неповторимой. Писательское творчество Дженни Лоусон заставило миллионы людей по всему миру смеяться до слез и принесло писательнице немыслимое количество наград.