Кладовка - [61]

Художники думали, что форма всегда остается формой, дело лишь в том, как ты ее сделаешь, что в нее вложишь, а это тоже зависит только от тебя. Даже Владимир Андреевич Фаворский говорил некоторым ученикам: «Почему вы избегаете этих тем, форма же всегда остается формой».

Писатели думали, что жизнь во все времена остается жизнью, люди всегда рождаются, растут, любят, не любят, работают, думают, чувствуют, болеют и умирают, об этом ведь никто не запрещает писать, и всегда можно написать так, чтобы избежать рискованных ситуаций. К тому же не все, что хотела от писателя власть, было уж так безнадежно нелепо. Таким образом, даже писатели думали тогда, что путь к литературе для них отнюдь не закрыт. Что получилось из всего этого — общеизвестно, да ничего другого получиться и не могло, никакое искусство не может развиваться на почве, пропитанной ложью, на подобной почве оно может лишь чахнуть и погибать.

То, что сделано в искусстве за это и последующее десятилетие такого, что может быть причислено к искусству, до смешного количественно мало. Сделано оно крохотной горсткой людей, чудом сохранивших душу живую, сделано наперекор власти людьми, ставшими сознательно спиной к этой власти.

Политика подкармливания интеллигенции началась с первых годов революции, цель ее была сохранить от вымирания эту особь. Теперь эта политика продолжалась, рацион количественно и качественно изменился, но цель была уже откровенно иная. Состояла она в том, чтобы впрячь творческую интеллигенцию в победоносную колесницу тех, кто стоял у власти. Наряду с подкармливанием существовало также давно и специальное прикармливание некоторых особо подходящих индивидуумов, но с тридцатых годов началось в этом вопросе нечто вроде как новое. Началась уже резкая внешняя дифференциация положения интеллигенции и размещение ее на различных ступенях иерархической лестницы. Теперь создавалась некая четко отграниченная верхушка, формально и внешне как бы приближенная к власти. Говоря старинной терминологией, был создан контингент, допущенный на большие дворцовые приемы, но на жизнь двора не влияющий.

Не знаю, надо ли напоминать, что ни папа, ни Крымов, ни Нестеров даже близко к этой публике не находились; они и кое-кто еще как были, так и остались единичными, отделенными, так сказать, сами по себе.

Не помню точно, но, по-видимому, в середине тридцатых годов с высоты олимпа прозвучали слова: «Жить, товарищи, стало лучше, жить стало веселее» — и сразу в государственном масштабе это отвлеченное положение стало доказываться на деле. Началась эпоха торжественных приемов, банкетов, чествований, юбилеев и прочего. Торжества эти устраивались на всех уровнях и по всяким рангам, на них на казенный счет уничтожалось несметное количество всякой жратвы и напитков.

Страна праздновала неведомо что, неведомо по какому случаю торжествовала и уж совсем непонятно кому воздавала хвалу. В это же время в застенках лубянок всех советских городов без счета уничтожали людей. В концлагерях гибли миллионы, и непрерывно по промерзлой земле черные жирные паровозы тащили эшелоны, подвозя на восток все новые и новые искалеченные человеческие жизни.

И именно теперь на торжественных правительственных приемах в свите палачей, в ее арьергарде шли грудастые актрисы, российские «витии» — сеятели доброго, вечного, ученые, киношники и разные другие. Они были трубадурами эпохи террора, их улыбающиеся физиономии говорили, что все правильно, все в порядке. В надежде попасть в трубадуры целая туча глаз человекоблядей, молящая, просящая, скулящая, была обращена вверх. К солнцу, к власти.

Что же это давало самим трубадурам? Вернее всего, что ерунду, нечто вроде государственного признания, столь ценимого творческими натурами, весьма сомнительные надежды, что в этом заключен лишний шанс, что тебя не посадят, некоторое количество объедков с хозяйского стола (не нужных, по существу, этой публике), а главное — это чувство своего превосходства над тем, кто не попал в эту свиту. Собственно, только последнее можно рассматривать как нечто реальное и по-своему стоящее, все остальное — фикция.

Боже, до чего противный осадок оставляли случайные встречи с этими вознесенными, и твоя собственная дурацкая радостная улыбка от встречи с близким когда-то человеком, и его поначалу ответная — все это вспоминалось потом с отвращением. Ведь ты теперь встретил совсем не то, всего лишь старую, когда-то знакомую оболочку, сундук, теперь набитый какой-то дрянью.

Понимали эти люди, сколь высокой ценой платили они за свое эфемерное положение? Едва ли, едва ли теперь они вообще что-либо понимали, они были уже и слепы и глухи. Даже подчас незначительную грань иерархического подъема выдерживали лишь совсем немногие, для большинства эта грань была началом духовного конца.

Начиналось с чего-то малого, с ерунды, с попытки найти твердую почву и опереться на нее, найти ее не внутри себя, а вовне, во внешнем мире, в узаконенности своего положения, с попытки найти свое место в государственном устройстве — словом, все начиналось с чего-то совсем невинного и вполне естественного. А дальше следовали попытки утвердиться на этой почве, страх за сохранность такого положения, а потом постепенно терялись связи с действительностью, с окружающим миром, собственная жизнь становилась вымышленной, фиктивной, абстрактной, здесь начиналось разложение, а на какой-то стадии — и духовная смерть. Это явление, мне кажется, положило предел возможности серьезного разговора о русской интеллигенции, ее как явления просто не стало. Существование ее в прошлом тоже стало казаться сомнительным. Ее историческое прошлое стало вспоминаться весьма несолидно, глуповато, слегка смешно, еще более — грустно и невероятно раздуто. От всего этого несло «овеян ико - куликовским», саморекламой и прочим. В те годы, когда я уже активно вышел в жизнь, никакой русской интеллигенции и в помине-то не было.

Редкая музыкальная одаренность, неистовая манера исполнения, когда у него от бешеных ударов по клавишам крошатся ногти и кровоточат пальцы, а публика в ответ пытается перекричать звенящий голос и оглашает концертные залы ревом, воплями, вздохами и яростными аплодисментами, — сделали Элтона Джона идолом современной поп-культуры, любимцем звезд политики и бизнеса и даже другом королевской семьи. Элизабет Розенталь, американская писательница и журналистка, преданная поклонница таланта Элтона Джона, кропотливо и скрупулезно описала историю творческой карьеры и перипетий его судьбы, вложив в эту биографию всю свою любовь к Элтону как неординарному человеку и неподражаемому музыканту.

В этой книге известный философ Михаил Рыклин рассказывает историю своей семьи, для которой Октябрьская революция явилась переломным и во многом определяющим событием. Двоюродный дед автора Николай Чаплин был лидером советской молодежи в 1924–1928 годах, когда переворот в России воспринимался как первый шаг к мировой революции. После краха этих упований Николай с братьями и их товарищи (Лазарь Шацкин, Бесо Ломинадзе, Александр Косарев), как и миллионы соотечественников, стали жертвами Большого террора – сталинских репрессий 1937–1938 годов.

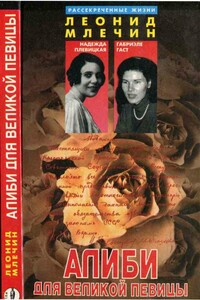

Первая часть книги Л.Млечина «Алиби для великой певицы» (из серии книг «Супершпионки XX века») посвящена загадочной судьбе знаменитой русской певицы Надежды Плевицкой. Будучи женой одного из руководителей белогвардейской эмиграции, она успешно работала на советскую разведку.Любовь и шпионаж — главная тема второй части книги. Она повествует о трагической судьбе немецкой женщины, которая ради любимого человека пошла на предательство, была осуждена и до сих пор находится в заключении в ФРГ.

Эту книгу посвящаю моему мужу, который так много помог мне в собирании материала для нее и в его обработке, и моим детям, которые столько раз с любовью переписывали ее. Книга эта много раз в минуты тоски, раздражения, уныния вливала в нас дух бодрости, любви, желания жить и работать, потому что она говорит о тех идеях, о тех людях, о тех местах, с которыми связано все лучшее в нас, все самое нам дорогое. Хочется выразить здесь и глубокую мою благодарность нашим друзьям - друзьям Льва Николаевича - за то, что они помогли мне в этой работе, предоставляя имевшиеся у них материалы, помогли своими воспоминаниями и указаниями.

Театральный путь Алексея Владимировича Бородина начинался с роли Ивана-царевича в школьном спектакле в Шанхае. И куда только не заносила его Мельпомена: от Кирова до Рейкьявика! Но главное – РАМТ. Бородин руководит им тридцать семь лет. За это время поменялись общественный строй, герб, флаг, название страны, площади и самого театра. А Российский академический молодежный остается собой, неизменна любовь к нему зрителей всех возрастов, и это личная заслуга автора книги. Жанры под ее обложкой сосуществуют свободно – как под крышей РАМТа.

Перед вами необычайно смешные мемуары Дженни Лоусон, автора бестселлера «Безумно счастливые», которую называют одной из самых остроумных писательниц нашего поколения. В этой книге она признается в темных, неловких моментах своей жизни, с неприличной открытостью и юмором переживая их вновь, и показывает, что именно они заложили основы ее характера и сделали неповторимой. Писательское творчество Дженни Лоусон заставило миллионы людей по всему миру смеяться до слез и принесло писательнице немыслимое количество наград.