Кино Японии - [6]

Герой и героиня не торопили события, а терпеливо ожидали, когда его родственники дадут согласие на брак. Таким образом, их можно было держать на расстоянии друг от друга неопределенно долго. История стала столь популярной, что была создана трилогия о бесконечно срывающихся встречах. Тоскующую героиню сыграла Кинуё Танака, которая позже исполнила роль Эйко, борющейся за права женщин в фильме Мидзогути «Моя любовь горит». Исполнитель роли главного героя картины, Кэн Уэхара, в 1930–е годы был одним из самых популярных актеров нимаймэ. Классический образец слабого, благородного красавца, он, конечно, не производил впечатления мужчины, который преодолеет все препятствия на пути к любимой женщине.

После второй мировой войны на экраны вышел другой образец мелодрамы «сурэ-тигай» — картина «Как твое имя?» («Кими-но на ва», 1953), побившая кассовый рекорд фильма «Древо Айдзэн». Ее главный актер Кэндзи Сада, ставший затем необычайно популярным, неизменно появлялся на экране с извиняющейся миной на лице, словно его мучили угрызения совести из-за недостатка стремления сделать счастливой любимую женщину. Начиная с 1960–х годов «сурэ-тигай» практически исчезла с экрана из-за социальных перемен, порожденных набиравшей невероятные темпы экономикой новой эпохи, в которой терпение и сентиментальность уже не считались положительными качествами.

Как мы уже сказали выше, «современная драма» развивалась с нимаймэ как разновидность Симпа, а «историческая» с татэяку — в стиле Кабуки. И хотя встречались исключения (как, например, звезда «исторической драмы» Кадзуо Хасэгава, который был актером типа нимаймэ, и некоторые актеры нимаймэ, которые с возрастом стали исполнять роли татэяку), как правило, это разделение сохранялось и усиливалось географическим положением. Так, с самого своего основания в 1912 году студия «Никкацу» имела филиал в Киото, специализировавшийся на «исторической драме», и в Токио — на «современной драме», другие ведущие студии — «Сётику», «Тохо», «Дайэй» — последовали примеру «Никкацу», и вплоть до 1960 года каждая из них еженедельно прокатывала в своих кинотеатрах по одному двухсерийному фильму каждого из этих жанров. Киото, с его старой архитектурой, был центром традиционной культуры, а Токио находился в авангарде культуры западного образца. Таким образом, «историческая» и «современная драма» развивались независимо друг от друга — со своими актерами, актрисами, драматургами, сценаристами и режиссерами. Ситуация начала меняться, когда в 1940–х годах «Тохо» стала снимать на токийской студии картины в обоих жанрах. Окончательно различия между ними были стерты к 1970–м годам, когда «историческая драма» утратила свою популярность, и даже студии Киото стали снимать картины главным образом в жанре «современной драмы». Однако дух соперничества между кинематографистами Токио и Киото продолжал оставаться движущим фактором развития японского кино, особенно тогда, когда режиссеры начали попеременно обращаться то к одному, то к другому жанру.

Пример тому — Мидзогути. Родившись в Токио, он учился драматургии Симпа на токийской киностудии. Когда в 1923 году студия была разрушена в результате Великого землетрясения в Канто, он был вынужден отправиться в Киото. Мидзогути опасался, что традиционная атмосфера Киото повлияет на прогрессивный характер его творчества, но возможности продолжать работу в Токио не было. И одна из лучших его картин — «Сестры Гиона» — была создана в Киото. В ней Мидзогути осуждал приверженность старым традициям и таким образом поддерживал устремления токийских кинематографистов, которые, подражая американским картинам тех лет, стремились уйти от изображения традиционного уклада жизни.

Другой пример — Куросава, который также родился в Токио и специализировался на создании «современной драмы» на местной студии. В 1948 году забастовка вынудила его уехать в Киото, где он снял свой ставший эпохальным фильм «Расёмон» (1950) в жанре «исторической драмы». Выходившие в то время в Киото фильмы этого жанра несли на себе тягостную печать абсурдного, устаревшего и утрированной манерности Кабуки, но в «Расемоне» Куросавы не было и следа влияния Кабуки, а его успех позволил другим режиссерам пойти на столь же дерзкие эксперименты.

Порой новые веяния ощущались и в «современной драме», когда в ней появлялся, например, актер татэяку, неся с собой присущее этому образу чувство собственного достоинства, которого так не хватало нимаймэ. В то же время в собственном жанре татэяку — «исторической драме» — это качество уже мешало. Величественная манера держаться культивировалась в актере-татэяку многолетним исполнением ролей аристократов, и даже вне сцены татэяку подражал феодалу. Второразрядные актеры Кабуки, пришедшие в кино, требовали от персонала студий особого к себе отношения: за исключением самых крупных режиссеров, никто не смел сказать им, как следует играть, а поскольку они полагали, что знают публику лучше других, то никогда не отказывались от тех поз или выражений лица, которые снискали им популярность на сцене, более того, они диктовали свои условия сценаристам и режиссерам. Поэтому в огромном своем большинстве фильмы, снятые в жанре «исторической драмы», мало отличались от спектаклей Кабуки и были излюбленным средством насаждения феодальной философии. История самурая, пожертвовавшего своей семьей из верности своему господину, была непременной составляющей тематики картин 1910–х и 1920–х годов; в обстановке окрепшего милитаризма 1930–х годов идея такого рода жертвенности усиленно культивировалась в сознании нации. И хотя в период американской оккупации 1945–1952 годов власти запретили феодальную тематику, «историческая драма» была восстановлена в своем прежнем виде сразу после ухода американцев.

Постмодернизм отождествляют с современностью и пытаются с ним расстаться, благословляют его и проклинают. Но без постмодерна как состояния культуры невозможно представить себе ни одно явление современности. Александр Викторович Марков предлагает рассматривать постмодерн как школу критического мышления и одновременно как необходимый этап взаимодействия университетской учености и массовой культуры. В курсе лекций постмодернизм не сводится ни к идеологиям, ни к литературному стилю, но изучается как эпоха со своими открытиями и возможностями.

Книга антрополога Ольги Дренды посвящена исследованию визуальной повседневности эпохи польской «перестройки». Взяв за основу концепцию хонтологии (hauntology, от haunt – призрак и ontology – онтология), Ольга коллекционирует приметы ушедшего времени, от уличной моды до дизайна кассет из видеопроката, попутно очищая воспоминания своих респондентов как от ностальгического приукрашивания, так и от наслоений более позднего опыта, искажающих первоначальные образы. В основу книги легли интервью, записанные со свидетелями развала ПНР, а также богатый фотоархив, частично воспроизведенный в настоящем издании.

Мемуары русского художника, мастера городского пейзажа, участника творческого объединения «Мир искусства», художественного критика.

В книге рассказывается об интересных особенностях монументального декора на фасадах жилых и общественных зданий в Петербурге, Хельсинки и Риге. Автор привлекает широкий культурологический материал, позволяющий глубже окунуться в эпоху модерна. Издание предназначено как для специалистов-искусствоведов, так и для широкого круга читателей.

Средневековье — эпоха контрастов, противоречий и больших перемен. Но что думали и как чувствовали люди, жившие в те времена? Чем были для них любовь, нежность, сексуальность? Неужели наше отношение к интимной стороне жизни так уж отличается от средневекового? Книга «Любовь и секс в Средние века» дает нам возможность отправиться в путешествие по этому историческому периоду, полному поразительных крайностей. Картина, нарисованная немецким историком Александром Бальхаусом, позволяет взглянуть на личную жизнь европейцев 500-1500 гг.

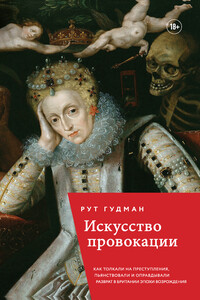

В каждой эпохе среди правителей и простых людей всегда попадались провокаторы и подлецы – те, кто нарушал правила и показывал людям дурной пример. И, по мнению автора, именно их поведение дает ключ к пониманию того, как функционирует наше общество. Эта книга – блестящее и увлекательное исследование мира эпохи Тюдоров и Стюартов, в котором вы найдете ответы на самые неожиданные вопросы: Как подобрать идеальное оскорбление, чтобы создать проблемы себе и окружающим? Почему цитирование Шекспира может оказаться не только неуместным, но и совершенно неприемлемым? Как оттолкнуть от себя человека, просто показав ему изнанку своей шляпы? Какие способы издевательств над проповедником, солдатом или просто соседом окажутся самыми лучшими? Окунитесь в дерзкий мир Елизаветинской Англии!