Кьеркегор - [2]

Таким образом, в своем научном наследии, многожанровом и в силу этого способном любого сбить с толку, он неопровержимо доказал существование не определимого предмета знания, а совершенно нового, уникального явления – неопределенности, известной как трансцендентность, порождающей идеи и концепции (тревога, страх, ирония, свобода, ответственность, выбор, подлинность), обладающие огромным значением и выходящие далеко за рамки устремлений самого Кьеркегора. Его считают отцом экзистенциализма, и это авторство, путь даже с неохотой, со временем были вынуждены признать все без исключения – от Габриеля Марселя до Жан-Поля Сартра, включая Карла Барта, Мартина Хайдеггера, Льва Шестова, Эммануэля Левинаса и Владимира Янкелевича.

1. Кьеркегор и его время

Для начала упомянем о датском протестантизме, о пиетистском, лютеранском благочестии, и о ряде исторических моментов, в первую очередь, о самом датском обществе, которое в то время прошло лишь половину пути от романтизма как тенденции и реализма как состояния ума до философии, главным образом умозрительной и идеалистической, проповедниками которой выступали Иоганн Готлиб Фихте, Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг, но в первую очередь Георг Вильгельм Фридрих Гегель. На наш взгляд, Сёрена Кьеркегора, этого ярого защитника индивида, человека

и его уникальности, – известно, что философ неизменно рассматривал индивида в определенном контексте, в конкретной ситуации, которая под неким углом зрения рисует индивиду мир и опираясь на которую индивид этому миру противостоит, развивая при этом свое мышление и оттачивая восприимчивость, – не в состоянии понять те, кто не знаком даже с основными вехами его жизни. Сам Кьеркегор называл эти вехи «землетрясениями», как то было, например, при разрыве помолвки с Региной Ольсен или в противостоянии с государственной датской церковью.

1.1. Историко-религиозный контекст

С точки зрения культуры Скандинавия, по крайней мере до XIX века, представляла собой германскую провинцию. И хотя утверждать, что все германские реалии можно автоматически переносить на Данию, нельзя, недвусмысленные аналогии и общие моменты, оказывающие влияние на развитие культуры и религиозные чувства, все же отчетливо просматриваются. Например, архитектурное возрождение XV века, помимо прочего подразумевающее строительство замков и оформление церквей в готическом стиле, черпало вдохновение не столько на юге Европы эпохи Ренессанса, сколько в ганзейских городах севера Германии. В самом королевстве существовали герцогства (Шлезвигское и Гольштейнское), смешанный характер которых явственно указывал на проникновение и престиж германской культуры. Поэтому во времена бурного правления Кристиана II (годы правления 1513–1523) Дания представляла собой зону природной экспансии протестантизма, изначально зародившегося в Германии. Реформация обрела бесценного союзника в лице датского дворянства, усматривающего в ней возможность усилить свое влияние, лишив части полномочий короля, и без того уже ослабленного поражением в войне со Швецией. В этой мутной воде – впоследствии данному обстоятельству суждено будет оказать ключевое влияние – семь датских епископов разорвали узы, связывавшие их с Папским троном, и де-факто, без официального объявления, создали в стране собственную государственную церковь.

В 1536 году король Кристиан III (годы правления 1536–1559) вышел победителем из гражданской войны и остро нуждался в деньгах, дабы укрепить свой авторитет. Он решил реорганизовать духовенство и создать государственную реформатскую лютеранскую церковь, во главе которой – и это очень важно – стоял бы король. Таким образом ему удалось провести, с позволения сказать, национализацию имущества клириков и увеличить вчетверо собственное состояние. Но этим дело не ограничилось. После искомой национализации священнослужители, от первосвященников до самых низов, стали государственными служащими. И на должности пастырей, теперь оплачиваемые из казны, постепенно стали претендовать кандидаты, религиозное призвание которых вызывало большие сомнения. Так, по крайней мере, думал Кьеркегор, в значительной степени посвящая свою полемику и критику реформе датской религиозной жизни, позаимствовавшей у Мартина Лютера теологию, церковное устройство, литургию и мораль.

Католицизм в глазах его критиков безвозвратно оторвался от своих корней и увяз в выхолощенной, омертвевшей вере, помеченной печатью теологических догм и концепцией христианства, для которой действия и поступки были важнее веры как таковой. И Реформацию обусловило стремление к истинности в такой значимой сфере как религия.

Лютер подверг сомнению необходимость принесения обетов, обязательность в поклонении тем или иным святым, возможность покупки «индульгенций», то есть возможность избежать за плату мирского наказания, предусмотренного за совершение грехов. Подвергнуты сомнению были и таинства, а в более широком смысле и общий и умаляющий смысл жертвы распятого на кресте Христа принцип, утверждающий, что человек сам может обеспечить себе вечное спасение.

Стоицизм, самая влиятельная философская школа в Римской империи, предлагает действенные способы укрепить характер перед вызовами современных реалий. Сенека, которого считают самым талантливым и гуманным автором в истории стоицизма, учит нас необходимости свободы и цели в жизни. Его самый объемный труд, более сотни «Нравственных писем к Луцилию», адресованных близкому другу, рассказывает о том, как научиться утраченному искусству дружбы и осознать истинную ее природу, как преодолеть гнев, как встречать горе, как превратить неудачи в возможности для развития, как жить в обществе, как быть искренним, как жить, не боясь смерти, как полной грудью ощущать любовь и благодарность и как обрести свободу, спокойствие и радость. В этой книге, права на перевод которой купили 14 стран, философ Дэвид Фиделер анализирует классические работы Сенеки, объясняя его идеи, но не упрощая их.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Автор книги — немецкий врач — обращается к личности Парацельса, врача, философа, алхимика, мистика. В эпоху Реформации, когда религия, литература, наука оказались скованными цепями догматизма, ханжества и лицемерия, Парацельс совершил революцию в духовной жизни западной цивилизации.Он не просто будоражил общество, выводил его из средневековой спячки своими речами, своим учением, всем своим образом жизни. Весьма велико и его литературное наследие. Философия, медицина, пневматология (учение о духах), космология, антропология, алхимия, астрология, магия — вот далеко не полный перечень тем его трудов.Автор много цитирует самого Парацельса, и оттого голос этого удивительного человека как бы звучит со страниц книги, придает ей жизненность и подлинность.

«… Постановка „Бесов“ в Художественном театре вновь обращает нас к одному из самых загадочных образов не только Достоевского, но и всей мировой литературы. Трагедия Ставрогина – трагедия человека и его творчества, трагедия человека, оторвавшегося от органических корней, аристократа, оторвавшегося от демократической матери-земли и дерзнувшего идти своими путями. Трагедия Ставрогина ставит проблему о человеке, отделившемся от природной жизни, жизни в роде и родовых традициях, и возжелавшем творческого почина.

Размышления знаменитого писателя-фантаста и философа о кибернетике, ее роли и месте в современном мире в контексте связанных с этой наукой – и порождаемых ею – социальных, психологических и нравственных проблемах. Как выглядят с точки зрения кибернетики различные модели общества? Какая система более устойчива: абсолютная тирания или полная анархия? Может ли современная наука даровать человеку бессмертие, и если да, то как быть в этом случае с проблемой идентичности личности?Написанная в конце пятидесятых годов XX века, снабженная впоследствии приложением и дополнением, эта книга по-прежнему актуальна.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

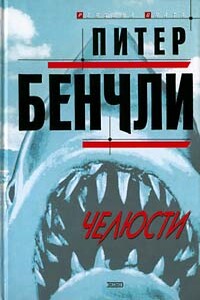

Из неимоверных глубин Мирового океана поднимается чудовище, несущее с собой первобытный ужас и смерть. Все живое, что попадает в его мир, это жуткое создание воспринимает одинаково — как объект для уничтожения и поглощения. Оно не знает ни жалости, ни страха, у него нет врагов и соперников — да и кто мог бы противостоять этой бездушной силе?

Трудно найти две более несовместимые вещи, чем любовь и война, однако встреча британского издателя Барли Блэйра с русской женщиной Катей Орловой произошла именно на «переднем крае» холодной войны. Против собственной воли они оказались втянуты в игру спецслужб ведущих держав, развернувшуюся вокруг рукописи известного советского ученого, содержание которой способно взорвать хрупкое мировое равновесие. Джон Ле Карре, в прошлом кадровый сотрудник британской разведки, а сегодня один из самых популярных в мире писателей, с большим мастерством анализирует внутренний конфликт, разгорающийся в душе человека, вынужденного делать нелегкий выбор между патриотическим долгом и страстью.

В поисках затонувших кораблей герои романа обнаруживают на морском дне загадочный груз, на первый взгляд не представляющий собой особой ценности, и оказываются вовлечены в череду зловещих событий.Роман «Бездна» – один из лучших в творчестве Питера Бенчли, мастера «подводного» триллера и автора знаменитых «Челюстей».

Роман Питера Бенчли, появившийся в 70-х годах XX века, сразу завоевал необыкновенную популярность у читателей и стал культовой книгой. Вдохновившись сюжетом романа, молодой, тогда еще никому не известный кинорежиссер Стивен Спилберг создал свой шедевр — фильм ужасов «Челюсти», открывший новую эпоху в развитии кинематографа. Книга неоднократно переиздавалась многотысячными тиражами на разных языках. Мы рады представить вам русское издание этого мирового бестселлера.