Катастрофа. Спектакль - [38]

Много размышлял о себе, о Хаблаке, и все четче выкристаллизовывалась одна мысль. Любая беда не страшна, если бы мы рождались бессмертными. Боюсь последней минуты, когда себя уже ничем не обманешь, когда увидишь себя нагим. Боюсь последней жестокой правды: все годы гнался за призраком, а жизнь прошла. Боюсь потерять уважение к себе за миг перед концом.

С тех пор, как узнал о своей обреченности, каждый день меняю кожу. Одна за другой спадают с плеч пестрые одежды и рассыпаются у ног моих во прах: спокойствие, уют, деньги, вещи, даже семейное счастье. Улыбаюсь снисходительно бывшему Гужве: дурачок, за чем гнался? Не обвиняю себя, живой о живом думает. Но если бы удалось родиться заново или счастливый случай вдруг исцелил меня, я бы жил иначе. Помнил всегда о последней минуте, которая рано или поздно придет.

А впрочем, уж слишком это лихо звучит: жил бы иначе… Совсем как у Ивана Кирилловича, который каждое утро начинает жить сначала. А он всегда существует, вчерашний наш день, хитрый, коварный, цепкий, сторожит у нас за плечами и ждет не дождется, когда мы хоть на полшажка оступимся. Захохочет, запляшет в бешеном танце, как леший, и потащит нас в бездонный омут, в наше прошлое.

Теперь меня мучит одно — только бы хватило дней, которые мне еще суждены, чтоб дописать роман. А глотать все труднее, я заметно худею, уже и аппетита нет — и к еде, и к жизни, ночами кашель бьет, сдерживаюсь из последних сил, уткнувшись в подушку, а потом как прорвет. Уже и жена волнуется. Допытывается, все ли в порядке у меня со здоровьем. А тут все чаще мысль приходит: может, медицина, эскулапы эти, хоть на несколько дней отсрочат мой конец, ведь существуют же какие-то средства. Вдруг именно этих недель и не хватит, чтобы дописать последние странички? Кто знает, до каких пор я смогу еще рукодельничать — ведь так прижмет, что и ручку в пальцах не удержишь. И останутся мои тетради семье на память, пожелтеют в столе или истлеют в печи.

И все мое со мною в гроб ляжет.

Снова же опасаюсь: а вдруг врачи уложат на койку в общей палате, колоть станут, резать, обнадеживать до последней минуты, и я только время потеряю. Хоть круть, хоть верть — под черепком смерть… Дурацкая какая-то пословица или строчки стихов еще со школьных лет в голове вертятся, по улице идешь, а в такт шагам скачет: хоть круть, хоть верть — под черепком смерть… Мерзость…

Так вот, об Иване. Что меня особенно угнетало и удивляло в его отношениях с коллективом, а эти отношения рано или поздно должны были перерасти и переросли в конфликт, так это то, что человек, так болезненно, непримиримо отстаивающий свою индивидуальность, не способен терпеть рядом с собой другую личность. Загатный хотел видеть вокруг себя только невыразительно серый фон. Он был снисходителен ко всем слабым, даже мог протянуть им руку. Но стоило кому-то окрепнуть, подняться, распрямиться — все это уже бесило его.

А где был коллектив, профсоюзная организация? — упрекнут меня осведомленные люди. Почему не воздействовали, не перевоспитали, не остановили в конце концов зазнайку? Был и коллектив, и все прочее было, но не остановили и не перевоспитали. Порой вон и ребенка не воспитаешь, как хочешь. Да и время такое неспокойное. Я уже говорил — вот-вот, думали, район разгонят. У каждого своих проблем под завязку. Но однажды допек он нас. Не выдержали. Помню, дело под осень было, холод, слякоть. Собрались мы после работы. Начали выступать. Осмелели, критиковали Загатного резко и откровенно. Одним словом, от души. Он молчал, только курил много. Выговорились все, сидим, ждем, сейчас оправдываться начнет, каяться. Так ведь у добрых людей принято. А он сидит и руки не поднимает. Председательствующий:

— Вам слово, Иван Кириллович.

А он так спокойненько:

— Мне нечего сказать.

Мы так и остолбенели. Столько упреков, столько критики выслушать — и ноль выводов. «Что же в протоколе писать?» — спрашиваю председателя. Тот плечами пожимает. Снова зашумели и заставили-таки его высказаться. Поднялся, поправил галстук, вежливый, ровный, только лицом очень бледный, лоб морщит.

— Сидел я, слушал, в печи помешивал. Видите, как жаринки к дверцам скатываются. Одни сразу пеплом покрываются и тут же — мертвые, не греют, а иной уголек пылает, да еще и соседей пламенем одаривает. Живой, и нет ему смерти. Так вот, я тот жар, который горит…

И сел. А мы, значит, мертвые, погасшие угли! Я цитирую строго по протоколу, у меня копия сохранилась. Как быть? Не вешать же его? Постановили: записать товарищу Загатному выговор и дать месячный срок на исправление. Если «т. Загатный не прислушается к коллективу, потребовать увольнения Загатного с должности ответственного секретаря». А через три недели — указ о ликвидации Тереховского района… Когда жгли протоколы профсоюзных собраний, этот — Иван себе на память взял…

И еще одно. Хоть я и симпатизирую Ивану Кирилловичу, но не вполне одобряю его взгляд на людей. Ладно, пусть я эстетически не воспитанный, пусть «Поэма о море» меня не волнует, а «Бродяга» волнует, пусть я больше люблю лирические песни, а не классическую музыку, пусть я впервые услышал о Хемингуэе из Ивановых уст, пусть у меня нет никаких особых талантов — так неужто меня за это считать низшей расой и вконец не уважать? Существуют ведь иные ценности, по которым надо разделять людей, если уж Загатный на таком разделении настаивает. Тут Загатный недопонял чего-то. Действительно, он трижды ходил в кинотеатр смотреть «Поэму» и плевался от индийских фильмов, каждый вечер слушал по редакционному приемнику симфоническую музыку и клял футбол, зачитывался Бёллем и Хемингуэем, да и несомненно обладал бо́льшими литературными способностями, чем все мы в редакции вместе взятые. Но добрым человеком я Ивана Кирилловича не назову. Не за глаза пишу — я и в глаза ему это говорил. А вот Хаблака назову добрым, несмотря на все его странности и чудачества.

В книгу известного украинского писателя вошли три повести: «Земля под копытами», «Одинокий волк» и сатирическая повесть «Баллада о Сластионе». Автор исследует характеры и поступки людей чести, долга — и людей аморальных, своекорыстных, потребителей. Во второй и третьей повестях исследуемые нравственные конфликты протекают в современном селе и в городе, в повести «Земля под копытами» действие происходит в годы войны, здесь социально-нравственная проблематика приобретает политическую окраску.

Книгу вроде положено предварять аннотацией, в которой излагается суть содержимого книги, концепция автора. Но этим самым предварением навязывается некий угол восприятия, даются установки. Автор против этого. Если придёт желание и любопытство, откройте книгу, как лавку, в которой на рядах расставлен разный товар. Можете выбрать по вкусу или взять всё.

Телеграмма Про эту книгу Свет без огня Гривенник Плотник Без промаху Каменная печать Воздушный шар Ледоколы Паровозы Микроруки Колизей и зоопарк Тигр на снегу Что, если бы В зоологическом саду У звериных клеток Звери-новоселы Ответ писателя Бориса Житкова Вите Дейкину Правда ли? Ответ писателя Моя надежда.

«Наташа и другие рассказы» — первая книга писателя и режиссера Д. Безмозгиса (1973), иммигрировавшего в возрасте шести лет с семьей из Риги в Канаду, была названа лучшей первой книгой, одной из двадцати пяти лучших книг года и т. д. А по списку «Нью-Йоркера» 2010 года Безмозгис вошел в двадцатку лучших писателей до сорока лет. Критики увидели в Безмозгисе наследника Бабеля, Филипа Рота и Бернарда Маламуда. В этом небольшом сборнике, рассказывающем о том, как нелегко было советским евреям приспосабливаться к жизни в такой непохожей на СССР стране, драма и даже трагедия — в духе его предшественников — соседствуют с комедией.

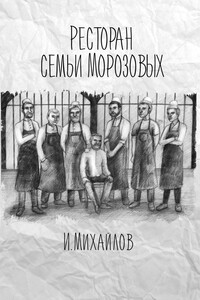

Приветствую тебя, мой дорогой читатель! Книга, к прочтению которой ты приступаешь, повествует о мире общепита изнутри. Мире, наполненном своими героями и историями. Будь ты начинающий повар или именитый шеф, а может даже человек, далёкий от кулинарии, всё равно в книге найдёшь что-то близкое сердцу. Приятного прочтения!

Логики больше нет. Ее похороны организуют умалишенные, захватившие власть в психбольнице и учинившие в ней культ; и все идет своим свихнутым чередом, пока на поминки не заявляется непрошеный гость. Так начинается матово-черная комедия Микаэля Дессе, в которой с мироздания съезжает крыша, смех встречает смерть, а Даниил Хармс — Дэвида Линча.

ББК 84. Р7 84(2Рос=Рус)6 П 58 В. Попов Запомните нас такими. СПб.: Издательство журнала «Звезда», 2003. — 288 с. ISBN 5-94214-058-8 «Запомните нас такими» — это улыбка шириной в сорок лет. Известный петербургский прозаик, мастер гротеска, Валерий Попов, начинает свои веселые мемуары с воспоминаний о встречах с друзьями-гениями в начале шестидесятых, затем идут едкие байки о монстрах застоя, и заканчивает он убийственным эссе об идолах современности. Любимый прием Попова — гротеск: превращение ужасного в смешное. Книга так же включает повесть «Свободное плавание» — о некоторых забавных странностях петербургской жизни. Издание выпущено при поддержке Комитета по печати и связям с общественностью Администрации Санкт-Петербурга © Валерий Попов, 2003 © Издательство журнала «Звезда», 2003 © Сергей Шараев, худож.